この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第41回は佐賀県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

佐賀県の土地特性

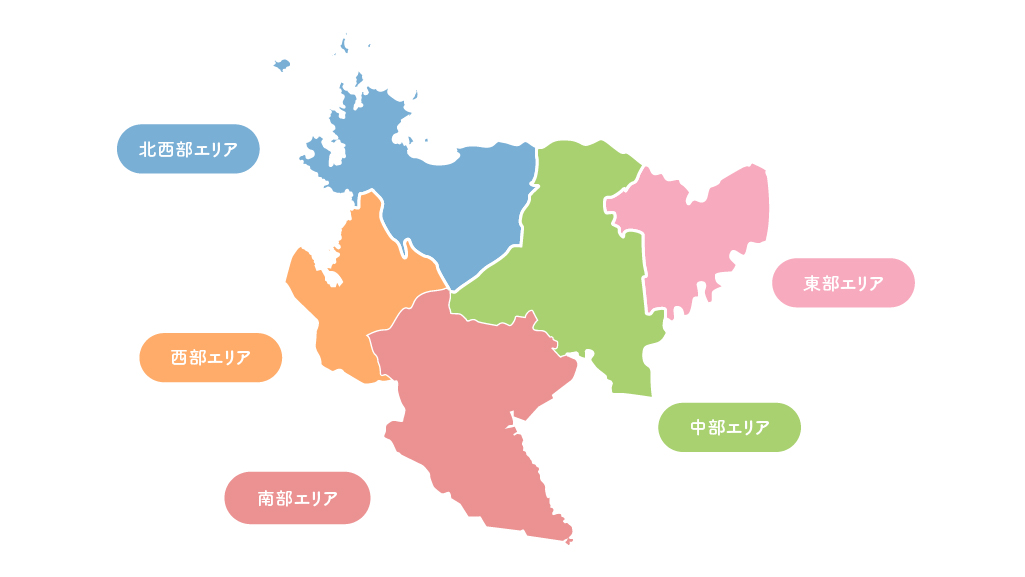

佐賀県は北西部、西部、南部、中部、東部の5つのエリアに分けられます。九州の北部に位置する佐賀県は玄界灘と有明海に面しており、水産業が盛んな県です。地震発生率が低く、九州の他県と比較して台風のコースから外れやすいことから災害が少ない県の1つと言われています。また、今後発生が予測される南海トラフ地震においても、政府の想定では佐賀県の津波高は、九州で唯一「想定なし」とされています。

イカの町として有名な呼子には、「イカの活きづくり」を求めて年間100万人が訪れるんだって!

経済産業省が指定する佐賀県の伝統的工芸品

佐賀県には伊万里・有田焼(いまり・ありたやき)、唐津焼(からつやき)の2品目があります。日本で初めて陶石が発見された有田をはじめ、佐賀県は焼き物が盛んな県です。それでは伝統的工芸品に指定されている2つの陶磁器を見ていきましょう!

伊万里・有田焼(いまり・ありたやき)

江戸時代初期に、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に連れてこられた朝鮮の陶工である李参平(りさんぺい)が有田泉山で良質な陶石を見つけ磁器を焼成したのが始まりと言われています。有田地域で焼かれた焼き物は、伊万里港から船積みされたため「伊万里焼」と呼ばれていましたが、現在は2つの産地を合わせて「伊万里・有田焼」と呼ばれています。

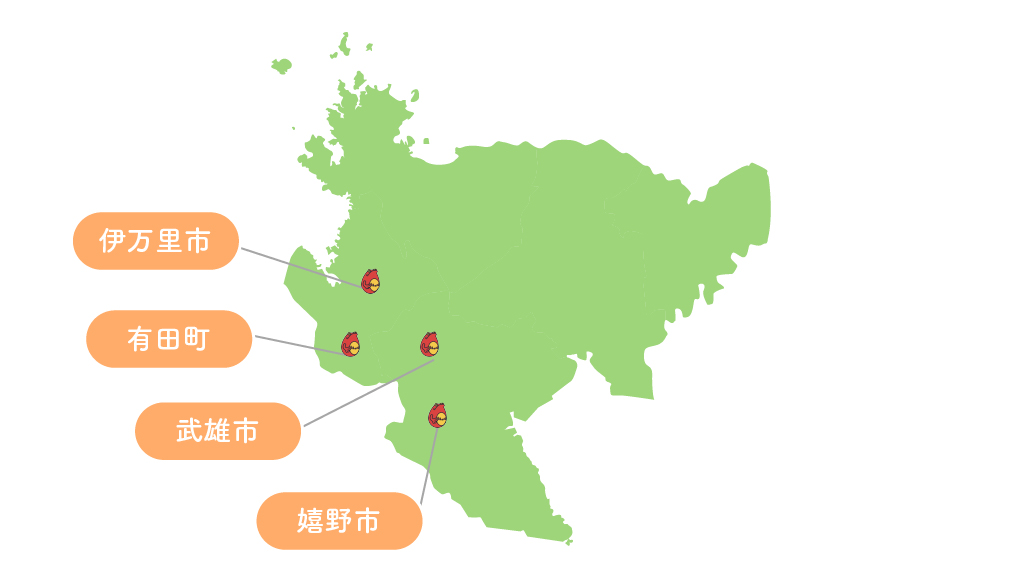

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0424/

1成形は、ろくろ成形、押型成形、型打ち成形、「手ひねり成形」又は素地がこれらの成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形若しくは「二重流し成形」によること。

2素地の模様付けをする場合には、彫り、櫛目、イッチン、面取り、はり付け、盛り上げ、とびかんな、編み上げ手、ほたる手、布目、印花又は化粧掛けによること。

3下絵付けをする場合には、線描き、だみ、つけたて、「吹墨」、はけ引き、墨はじき、掻き取り又は布目によること。この場合において、絵具は、「呉須絵具」、「釉裏紅」又は「銹絵具」とすること。

4釉掛けは、浸し掛け、流し掛け又ははけ掛けによること。この場合において、釉薬は、「石灰釉」、「柞灰釉」、「青磁釉」、「鉄釉」又は「瑠璃釉」とすること。

5上絵付けをする場合には、線描き、だみ、はけ引き、漆まき又は箔張りによること。この場合において、絵具は、「和絵具」又は「金銀彩絵具」とすること。

■原材料

1はい土に使用する陶石は、天草陶石、泉山陶石又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

2青磁釉に使用する陶石は、泉山青磁石、大川内青磁石又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

3箔は、金箔又は銀箔とすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1977年10月14日

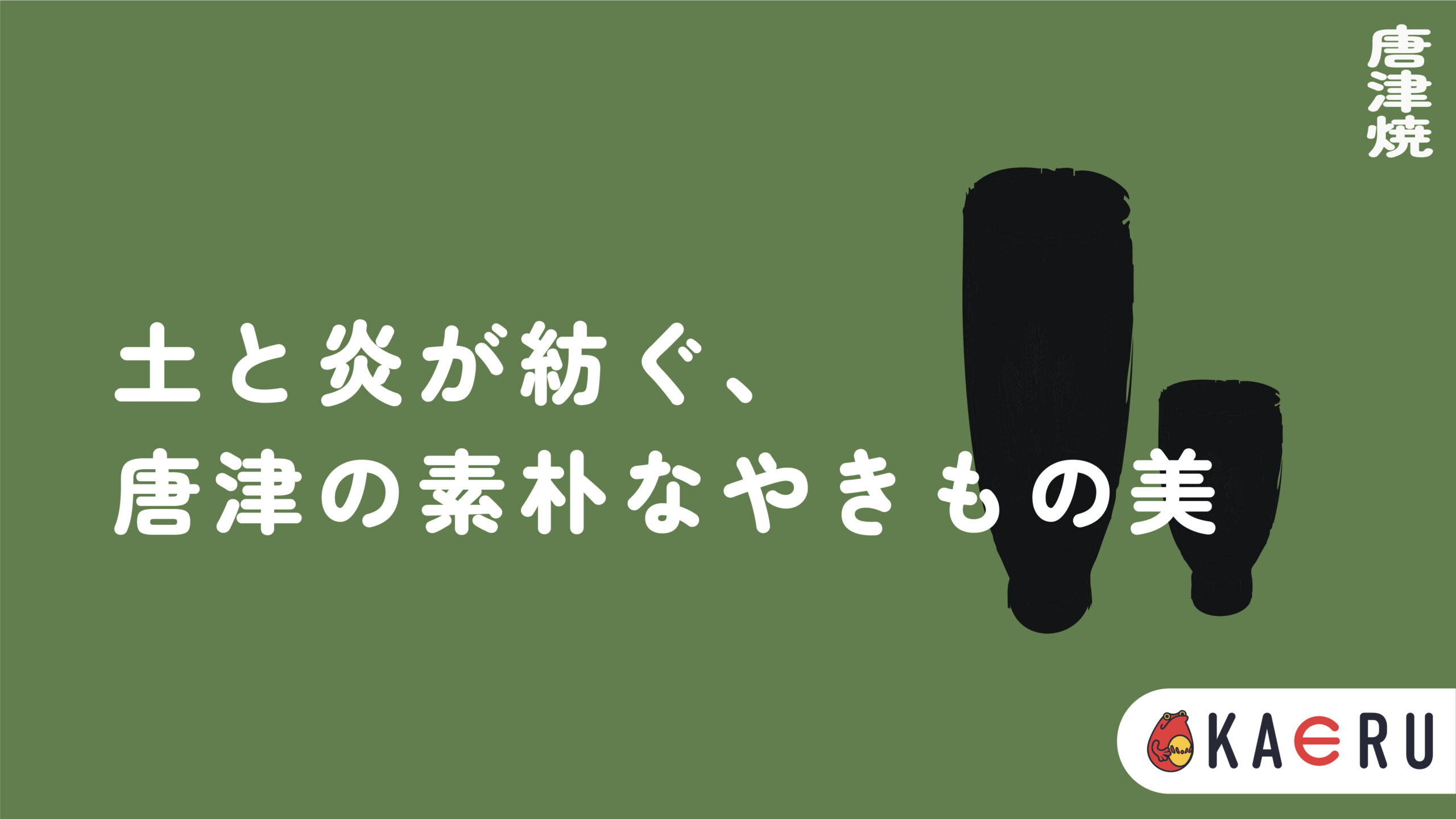

唐津焼(からつやき)

唐津焼は「一井戸、二楽、三唐津」という茶碗の格付が示すように、昔から茶の湯の名品として高い評価を受けています。伊万里・有田焼は陶石から作られる「磁器」、唐津焼は陶土から作られる「陶器」に分類されます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0425/

1成形は、ろくろ成形、型打ち成形、押型成形又はたたら成形によること。

2素地の模様付けをする場合には、化粧掛け、はけ目、「打ちはけ目」、「櫛はけ目」、印花、象がん、掻き落とし、イッチン、「摺絵」、彫り、面取り、櫛目、はり付け、又は「盛り上げ」によること。

3下絵付けをする場合には、手描きによること。この場合において、顔料は、鬼板、「銅絵具」又は呉須とすること。

4釉掛けは、「しゃくり掛け」、「ずぶ掛け」、杓掛け、「掛け分け」、「二重掛け」又ははけ掛けによること。この場合において、釉薬は、「木灰釉」、「藁灰釉」、「長石釉」、「鉄釉」、「灰釉」又は「銅釉」とすること。

■原材料

使用する陶土は、「松浦川水系粘土」、「有田川水系粘土」、「塩田川・六角川上流水域粘土」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1988年6月9日

一度は行きたい関連施設

佐賀県には2つの伝統的工芸品があることがわかりました。中国大陸や朝鮮半島と距離が近く、豊臣秀吉が朝鮮出兵の拠点としたことが、佐賀県の2つの伝統的工芸品に深く関わっています。さて、ここでは佐賀県で見学・体験できる施設を見ていきましょう!

佐賀県立 九州陶磁文化館

佐賀県立九州陶磁文化館は、肥前の陶磁器をはじめ、九州各地の陶磁器に関する資料の収集・保存・展示や、教育普及などを目的に1980年(昭和55年)に設立されました。「カフェテラス彩」では、江戸時代の本物の古伊万里で、コーヒーや紅茶、ケーキなどを楽しむことができます。

幸楽窯

幸楽窯は、1865年(慶応元年)創業の有田焼の窯元です。広いガレージ内から好きな有田焼を選び、90分間の詰め放題を体験できる「有田焼トレジャーハンティング体験」はTVでも取り上げられるなど人気のコンテンツです。

有田ポーセリンパーク

-3972-1024x769.jpg)

-3972-1024x769.jpg)

有田ポーセリンパークは、佐賀の酒造・有田焼・ツヴィンガー宮殿・登り窯がある「酒・器」のテーマパークです。絵付けや手びねり、ろくろによる陶芸体験ができる「有田焼工房」、焼酎や清酒の製造工程、ボトリング工程が見学できる「有田蔵」など、有田を存分に楽しむことができます。

最後に

佐賀県編、いかがでしたでしょうか?

器を実際に使った飲食体験ができるなど、伝統工芸を五感で楽しむことができる施設がたくさんありました。ぜひ作って、使って、佐賀県のグルメと合わせて伝統的工芸品を味わってみてください!

特別史跡の「吉野ヶ里遺跡」にも行ってみたいな〜

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 佐賀県立 九州陶磁文化館|https://saga-museum.jp/ceramic/

- 幸楽窯|https://kouraku.jp.net/

- 佐賀県にある酒造・有田焼のテーマパーク 有田ポーセリンパーク|https://www.arita-touki.com/

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)