土佐打刃物とは?

土佐打刃物(とさうちはもの)は、高知県香美市・南国市・須崎市などで生産される伝統的な鍛冶刃物です。古くから農業・林業・漁業を支えてきたこの刃物は、「自由鍛造」と呼ばれる製法で、使用目的や地域の風土に合わせて一本一本が手作業で仕上げられるのが最大の特徴です。

熱した鋼と鉄を鍛接して作られる刃物は、鋭い切れ味と高い耐久性を併せ持ち、包丁・鎌・鉈・鍬・鉞(まさかり)など、暮らしのあらゆる場面で用いられてきました。刃物としての実用性はもちろん、現代ではアウトドアナイフやクラフト向け道具としても注目されており、全国に根強いファンを持つ伝統工芸です。

| 品目名 | 土佐打刃物(とさうちはもの) |

| 都道府県 | 高知県 |

| 分類 | 金工品 |

| 指定年月日 | 1998(平成10)年5月6日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 5(21)名 |

| その他の高知県の伝統的工芸品 | 土佐和紙(全2品目) |

土佐打刃物の産地

山と海に育まれた、暮らし密着の刃物文化

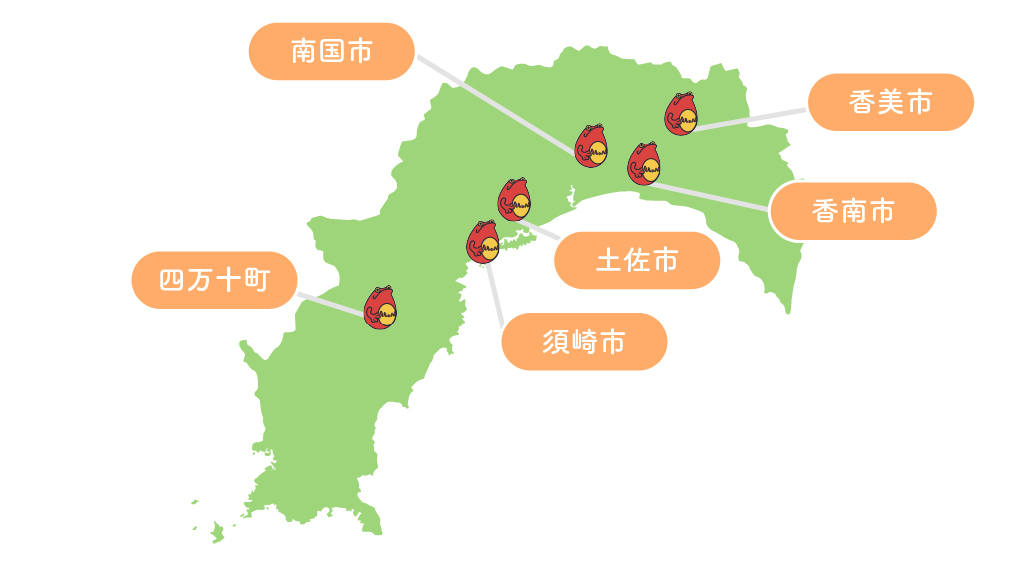

主要製造地域

土佐打刃物の主産地は、高知県香美市・南国市・須崎市を中心とした中部一帯です。太平洋に面した高知県は、険しい山々と豊かな森林、そして水資源に恵まれた自然環境を有しており、古くから林業や農業、漁業が生活の基盤となっていました。

山深い地形ゆえに開墾や間伐が必要とされ、山師たちが携行する鉈や斧、開墾地での鍬や鎌といった作業工具が早くから求められました。さらに、漁師の間では魚をさばくための出刃包丁や舟で使う小型刃物なども重要な道具とされており、地域ごとに必要とされる刃物の種類が多様化していった背景があります。

また、土佐藩が優れた鍛冶職人を保護し、藩の御用鍛冶として技術を伝承させた歴史があります。また、江戸期以降は「山師文化」が根付き、山の仕事に適した“使い勝手の良い”道具が求められたことから、職人が現場の声を聞きながら鍛造を行う「自由鍛造」が定着したのです。

気候面では、温暖で多雨という高知特有の気象条件が森林を豊かに育み、炭や木柄といった副資材の入手にも適していました。さらに、水が豊富であることは焼き入れや冷却にも理想的で、鍛冶仕事に適した土地であったと言えるでしょう。

このように、自然・文化・暮らしの条件が重なり合って、土佐打刃物という土地密着型の金工文化が今日まで脈々と受け継がれてきたのです。

土佐打刃物の歴史

山と海の民に鍛えられた、実用本位の刃物の系譜

土佐打刃物は、400年以上にわたり人々の暮らしに寄り添い、変化する需要に応じて多様な形を生み出してきました。

- 14世紀頃(鎌倉時代末期):山間部にて鉄製の農具・山道具の鍛造が始まる。

- 16世紀(戦国時代):武器製作の技術が鍛冶職人に伝わり、山間地域で刃物鍛造が拡大。

- 17世紀(江戸時代初期):土佐藩が鍛冶職を保護。香美市・南国市などに鍛冶屋が集中する。

- 1716〜1736年(享保年間):山林伐採や開墾の増加に伴い、鉈・斧など山仕事用の刃物需要が急増。

- 1830〜1844年(天保年間):鍬・鎌・包丁など、農漁民の多様な生活道具としての刃物が確立。

- 1871年(明治4年):廃刀令の影響で刀鍛冶が職を失い、一部が打刃物鍛冶に転向。土佐でも包丁製造の技術が向上。

- 1890年代(明治後期):都市部との交易活発化により、家庭用包丁の需要が拡大。出刃包丁・菜切包丁などの品目が増加。

- 1950年代(昭和戦後期):家庭用包丁や土木用の特注刃物など、都市部との取引が拡大。

- 1998年(平成10年):土佐打刃物が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:アウトドアやDIY需要に対応した新作が登場。個人工房も台頭し、若手職人の育成が進む。

土佐打刃物の特徴

切れ味と使い勝手を追求する、“自由鍛造”の真価

土佐打刃物の最大の魅力は、「自由鍛造」という製法にあります。これは、使用目的に合わせて一つ一つ形や重さ、刃の角度などを調整して作るスタイルで、大量生産とは一線を画す手仕事の極みです。たとえば山林業用の鉈であれば、斜面作業で滑らないよう柄の角度を調整したり、伐る対象の樹種によって刃の厚みや重さを変えたりと、使用者との対話の中で生まれる“一点物”の道具が生まれます。

また、刃と地金を高温で鍛接することで、硬さと粘りのバランスに優れた刃が形成されるのも特徴です。鋼の部分は鋭い切れ味を発揮しつつ、地金は柔らかいため折れにくく、研ぎ直しにも適しています。これにより、長年使い続ける“育つ道具”としての価値を持ちます。

土佐打刃物の材料と道具

火と鋼に宿る、手の感覚が生む信頼の刃

土佐打刃物の製作では、鋼と鉄を素材に、手打ちによる鍛接や焼き入れ、研ぎの技術が駆使されます。素材選びから火加減、叩きの強さに至るまで、すべてが職人の経験と感覚に支えられています。

土佐打刃物の主な材料類

- 安来鋼(やすきはがね):島根県産の高品質鋼材で、切れ味と耐久性に優れる。

- 地鉄:鋼との鍛接用の軟鉄。刃の強度としなやかさのバランスを取る。

土佐打刃物の主な道具類

- 炉(ふいご炉):鋼を熱するための炉。温度管理が命。

- 金床(かなとこ):金属を叩いて成形する台。

- ハンマー:手打ちによって形を整えるための基本工具。

- 鑢(やすり)・砥石:仕上げ研ぎに使う。刃物の性能を決定づける工程。

- 鋼接着用の土・水:焼き入れや焼き戻しで冷却・調整するために使用。

これらの道具を駆使し、素材と職人の手が一体となって、世界に一つだけの刃物が生み出されます。

土佐打刃物の製作工程

鍛えて、焼き入れて、研ぎ澄ます刃の製作工程

土佐打刃物は、素材の選定から鍛接、成形、焼き入れ、研ぎまで一貫して職人の手作業で仕上げられます。

- 材料選び・切断

鋼と地鉄を用途に応じて選び、切断。 - 鍛接(たんせつ)

高温に熱して叩き、鋼と鉄を接合。 - 成形(打ち延ばし)

ハンマーで叩き、用途に応じた形に整える。 - 焼き入れ・焼き戻し

火で熱し、水に浸けて硬度を調整。 - 研ぎ出し

粗砥・中砥・仕上げ砥で刃を研ぎ、切れ味を引き出す。 - 柄付け・仕上げ

木製の柄を取り付け、全体を整えて完成。

このように、すべての工程において職人の熟練した技と感性が求められます。大量生産では決して真似できない、土佐打刃物ならではの温もりと鋭さがここに宿ります。

土佐打刃物は、職人の手仕事と自然との調和から生まれる“使うための工芸品”です。自由鍛造という柔軟な製法を通じて、暮らしや仕事に寄り添う実用美を追求し続けています。切れ味、丈夫さ、そして一丁一丁の個性。すべてが、土佐の風土と技の結晶なのです。