伊万里焼・有田焼とは?

伊万里焼・有田焼(いまりやき・ありたやき)は、佐賀県の有田町および伊万里市を中心に生産されている日本初の磁器であり、その始まりは17世紀初頭にまでさかのぼります。有田で焼かれた磁器が伊万里港から全国に運ばれたことから「伊万里焼」と呼ばれるようになり、現在は両地域の磁器を総称して「伊万里・有田焼」と呼ぶこともあります。

その最大の魅力は、雪のように白い磁肌と、絵画的で華やかな絵付け技法にあります。赤・緑・黄・金などを駆使した色絵様式は、江戸時代にヨーロッパでも高く評価され、ドイツ・マイセンやオランダ・デルフトの磁器にも大きな影響を与えました。

| 品目名 | 伊万里焼・有田焼(いまりやき・ありたやき) |

| 都道府県 | 佐賀県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1977(昭和52)年10月14日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 92(139)名 |

| その他の佐賀県の伝統的工芸品 | 唐津焼(全2品目) |

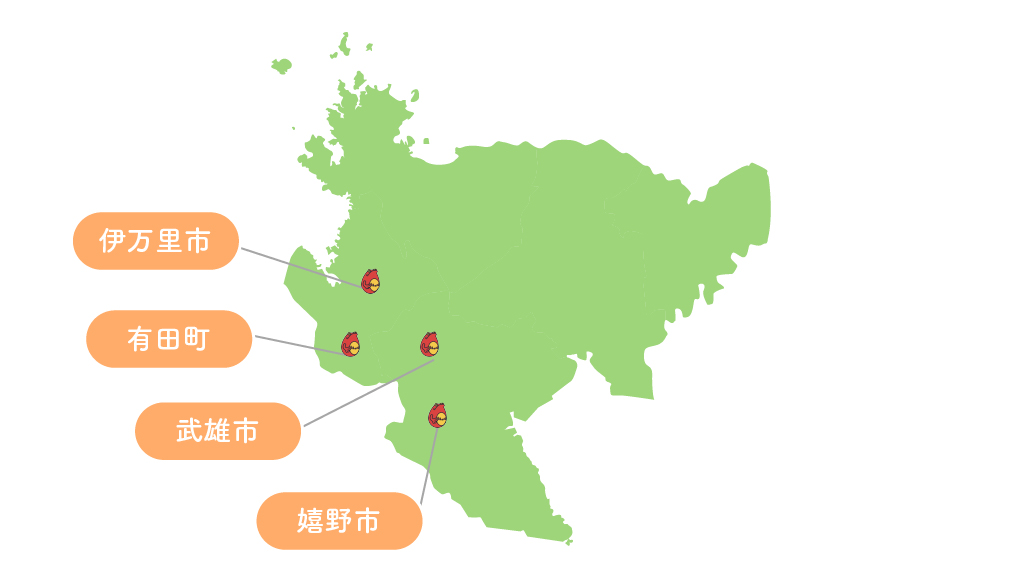

伊万里焼・有田焼の産地

磁器を育んだ地の利、港と山と文化の交差点

主要製造地域

伊万里焼・有田焼の産地である佐賀県西部の有田町・伊万里市は、山と海に囲まれた自然豊かな地です。有田は盆地状の地形を持ち、磁器の原料となる陶石が豊富に産出されました。特に「泉山陶石」は日本で初めて発見された磁器用の石として知られ、この地を磁器文化の発祥地たらしめた重要な資源です。

また、伊万里港は江戸時代において九州随一の積出港として栄え、肥前磁器の全国流通を支える拠点となりました。有田で焼かれた器は、この港から「伊万里焼」として出荷され、名が全国に知れ渡ることとなります。

有田や伊万里は佐賀藩の統治下で御用窯制度が整備され、藩主・鍋島家の保護のもとで高度な技術が培われました。中でも「鍋島様式」は将軍家への献上品として格式と精緻を極めた磁器芸術へと昇華され、藩の威信をかけた文化戦略の中核となっていました。

さらにこの地域の気候は比較的温暖で、寒暖差が少なく乾燥しやすい風土は、磁器の乾燥や焼成にとって理想的な環境でもあります。陶工たちはこの風土を熟知し、気温・湿度に合わせて工程を微調整することで、安定した品質の器づくりを実現してきました。

こうした歴史的背景、文化的な育成環境、そして地理的・気候的条件のすべてが、伊万里焼・有田焼という日本磁器文化の原点を築き上げたのです。

伊万里焼・有田焼の歴史

磁器誕生から世界輸出まで、伊万里・有田の歩み

伊万里焼・有田焼は、日本で初めての磁器として知られ、その発祥は400年以上前の17世紀初頭にさかのぼります。

- 1592年(文禄元年):豊臣秀吉の命で朝鮮出兵が行われ、佐賀藩主・鍋島直茂が朝鮮から陶工を連れ帰る。

- 1616年(元和2年):金ヶ江三兵衛(李参平)が有田町泉山で陶石を発見。日本初の磁器生産が始まる。

- 1640年代:酒井田柿右衛門が上絵付け技法を完成。赤・緑・黄で草花や鳥を描く「柿右衛門様式」が成立。

- 1650年頃:伊万里港から磁器の積出しが始まり、「伊万里焼」の名が全国に広がる。

- 1670年代:「古伊万里様式」が確立。大皿や壺などが欧州に輸出され、マイセンやデルフトに影響を与える。

- 1675年(延宝3年)頃:佐賀藩が鍋島藩窯(御用窯)を設置。「鍋島様式」による献上用磁器の生産が始まる。

- 1720年代:鍋島青磁など、上質な青磁技法が発展。中国・景徳鎮にも匹敵すると評される。

- 1859年(安政6年):横浜港開港により欧米への磁器輸出が再び活発化。金襴手など豪華絢爛な様式が流行。

- 1887年(明治20年):鉄道開通により、磁器流通の主役が港から陸路へと移行。「有田焼」「伊万里焼」の呼称が定着。

- 1977年(昭和52年):伊万里焼・有田焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

伊万里焼・有田焼の特徴

白磁に宿る絵画美、用と美を兼ね備えた器

伊万里焼・有田焼の最大の特徴は、透き通るような白磁と、その上に施される繊細かつ華やかな絵付けです。白さと硬さを併せ持つ磁器は、日用品として丈夫であると同時に、美術工芸品としての品格も備えています。

「柿右衛門様式」では、白磁の余白を活かして草花や鳥を日本画風に描き、余韻ある美を表現しています。背景をあえて塗りつぶさず、構図の中に静けさと詩情を込める手法は、まさに“描かないことの美”を体現しています。一方、「鍋島様式」は幾何学的な精緻さと、筆の運びの均整を極限まで高め、絵画と器の境界を曖昧にするような完成度を誇ります。

また、「染付(そめつけ)」の藍一色の世界では、濃淡だけで山水や人物、文様が生き生きと浮かび上がり、まるで水墨画のような味わいが生まれます。藍色の濃さは呉須の調合や焼成温度に左右され、まったく同じ色が二度と出ない「一窯一色」の儚さも魅力のひとつです。

17世紀後半のヨーロッパでは伊万里焼が“白い黄金”と呼ばれ、貴族たちの間でステータスシンボルとなっていました。マイセン磁器の創始者ヨハン・ベトガーも、伊万里焼を模して磁器開発を試みたと言われています。

伊万里焼・有田焼の材料と道具

磁器の白は、陶石と絵具の調和から

伊万里焼・有田焼は、高品位な陶石と多彩な絵具によって支えられています。各工程を担う分業体制のなかで、職人たちの感性と技術が融合します。

伊万里焼・有田焼の主な材料類

- 天草陶石(熊本県):現在の主原料。白く緻密な磁肌を生む。

- 泉山陶石(佐賀県有田町):日本最初の磁器用陶石。現在は希少。

- 呉須(ごす):藍色の下絵用顔料。染付に使用。

- 上絵具(赤・緑・黄・金など):本焼成後に施す彩色用顔料。

伊万里焼・有田焼の主な道具類

- ろくろ:器の形状を整える成形用具。

- 絵筆・濃み筆:下絵・上絵を描くための筆。線描や塗り分けに用いる。

- スプレーガン:現代では絵具の霧吹き用にも活用。

- 転写紙:伝統柄の再現に使用される特殊印刷紙。

こうした材料と道具の組み合わせにより、伝統と革新が共存する器が生み出されています。

伊万里焼・有田焼の製作工程

分業と焼成が織りなす、磁器づくりの妙

伊万里焼・有田焼の製作工程は長年にわたり分業制で洗練され、それぞれの工程に専門の職人が関わります。

- 陶土づくり

陶石(主に天草陶石)を粉砕・精製し、水を加えて粘土状にする。 - 成形

ろくろや鋳込みで器の形を整える。皿や壺など用途により形状が異なる。 - 素焼き

900℃前後で一次焼成。形を固定させ、絵付けの下地とする。 - 下絵付け

呉須(藍色)で模様を線描きし、濃みで塗り分ける。筆の技術が問われる工程。 - 施釉

透明な釉薬を器にかける。焼成後の艶と光沢を左右する。 - 本焼き

1300℃前後で高温焼成。磁器としての強度と白磁の美を完成させる。 - 上絵付け

赤・緑・金などの色絵を施す。構図と色調の均衡が求められる繊細な作業。 - 上絵焼成

700〜800℃で再焼成し、色を定着させて完成。

現代では、伝統的な筆絵に加え、転写技法やスプレーガンによる彩色も導入され、多様な表現が生まれています。

伊万里焼・有田焼は、日本磁器の原点でありながら、常にその時代の先端を走ってきた器です。白磁に咲く色絵の美は、実用品としての堅牢さを持ちつつ、世界に誇れる工芸芸術として今も息づいています。伝統と革新が共存するその魅力は、400年を経てもなお、日々の暮らしを豊かに彩り続けています。