三川内焼とは?

三川内焼(みかわちやき)は、長崎県佐世保市三川内町を中心に作られる伝統的な磁器工芸です。16世紀末に朝鮮から渡来した陶工によって創始され、江戸時代には平戸藩の御用窯として高度な技術を蓄積し、国内外に名声を博しました。

最大の特徴は、きめ細かな白磁の素地に繊細な染付を施した気品ある作風にあります。中国の唐子(からこ)を描いた「唐子絵」や、卵の殻のように薄く成形された「卵殻手(らんかくで)」、器に透かし模様を施す「透かし彫り」など、他に類を見ない技巧性は、まさに“磁器の芸術品”と称されるにふさわしい存在です。

| 品目名 | 三川内焼(みかわちやき) |

| 都道府県 | 長崎県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年2月6日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 9(23)名 |

| その他の長崎県の伝統的工芸品 | 波佐見焼、長崎べっ甲(全3品目) |

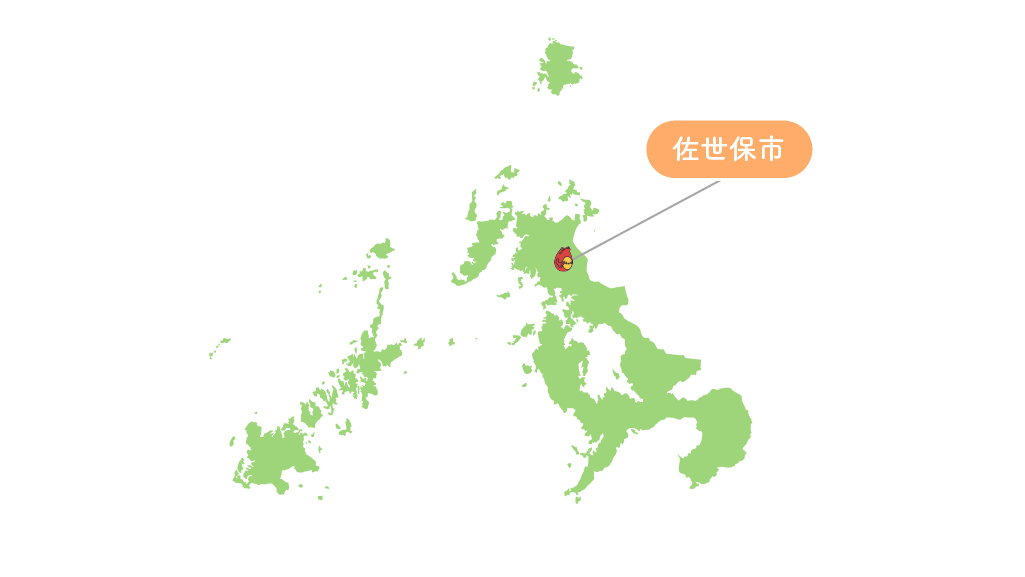

三川内焼の産地

港と交流が育んだ、白磁の里

主要製造地域

三川内焼の主産地は、長崎県佐世保市の三川内地区です。この地域は、江戸時代に平戸藩の管理下にあったことから、藩政による産業奨励のもと、磁器づくりの技術が発展しました。17世紀に入り、平戸から三川内への窯場移設により、献上品や贈答用として高度な磁器製作が集中することになります。

また、長崎という国際交流の玄関口に近接していたことが大きな影響を与えました。オランダ・中国・朝鮮など多様な文化と接することで、美意識や図柄、技術面での刺激を受け、三川内焼は独自の芸術性を培ってきました。染付の藍色や唐子のモチーフに、どこか異国的な情趣が感じられるのもその表れです。

さらに、天草陶石の産地に近く、原材料の確保にも恵まれていました。山間地でありながら港町でもあるという地形は、湿度と寒暖差が大きく、窯業において焼成管理が難しい反面、経験に裏打ちされた職人技術の蓄積を促す要因ともなりました。

こうして、三川内は地の利と文化的刺激、そして気候条件が交差する環境の中で、静けさと精緻さを兼ね備えた磁器の都として発展してきたのです。

三川内焼の歴史

御用窯として磨かれた染付の技

三川内焼は、400年以上にわたる歴史のなかで、献上品から日常器、美術陶磁へと形を変えながら技術を磨いてきました。

- 1592年(文禄元年):豊臣秀吉の朝鮮出兵に伴い、平戸藩主・松浦鎮信が朝鮮から陶工を連れ帰る。

- 1599年(慶長4年):平戸市にて初の登窯が築かれ、焼き物の生産が始まる。

- 1633年(寛永10年)ごろ:三川内地区で陶石(網代石)が発見され、窯場が平戸から三川内へ移される。

- 1650年代:藩の御用窯制度が確立。藩主への献上や贈答品としての高級磁器が主流となる。

- 1700年代中頃:唐子絵などの染付装飾が発達。線描と濃みを併用した複雑な絵付けが確立。

- 1800年代初頭:透かし彫り、置き上げ、薄作りなど技巧的な細工磁器が盛んに作られるようになる。

- 1871年(明治4年):廃藩置県により御用制度が廃止され、民間窯に転換。独立自営の陶工が増える。

- 1890年代:国内外の博覧会で高評価を受け、輸出用美術磁器としての価値が高まる。

- 1930年代:電力窯の導入により安定した生産体制が整う。伝統と近代化の両立が進む。

- 1978年(昭和53年):三川内焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:若手陶工の育成や観光資源としての整備が進み、美術品・実用品の両面で支持を得ている。

三川内焼の特徴

白磁に宿る繊細美と工芸魂

三川内焼の美しさは、何よりもその純白の磁肌に浮かぶ藍の美しさにあります。呉須という顔料を用いた染付では、線描きと濃みの技術を駆使し、唐子の衣服の模様や木々の葉の揺れまで細やかに描き出されます。とくに、唐子絵は江戸時代を通して将軍家や藩主への献上品に好まれ、技術と品格を兼ね備えた代表的意匠となりました。

また、「卵殻手」と呼ばれる極薄の成形技術は、器の内側に光が透けるほどの精度で作られます。まさに、見て触れて“軽さ”に驚く磁器であり、観賞用としても人気を博しています。

透かし彫りもまた、三川内焼の高度な象徴です。器の側面に小さな穴をあけて模様を作り、光が透けて模様が浮かび上がる様子は、日常使いの器とは思えない芸術性を備えています。

一方で、菊花飾細工や置き上げといった立体装飾もあり、たとえば一枚一枚切り出した花びらを器に貼り付ける作業は、驚くほど根気と集中を要するものです。

三川内焼の材料と道具

純白と藍を支える、磁器づくりの粋

三川内焼は、その精緻な美しさの裏側に、優れた素材と職人の道具使いが息づいています。

三川内焼の主な材料類

- 天草陶石(熊本県産):白色度が高く、焼成後に透明感ある白磁となる。

- 網代陶石(三川内近隣):粘性に富み、成形しやすい素材。

- 呉須(ごす):染付用の青色顔料。濃みの技法で陰影を演出。

三川内焼の主な道具類

- 蹴ろくろ・電動ろくろ:成形時に用いる。

- 細工刀・透かし刃:精密な細工や彫りに使用。

- 筆(細描用・濃み用):線描とぼかし用で使い分け。

- 型枠(石膏型):打ち型や鋳込みの成形で使用。

素材と道具が調和してこそ、三川内焼の軽やかで精緻な魅力が形を成すのです。

三川内焼の製作工程

藍を描き、光を透かす、磁器工芸の工程美

三川内焼の製作工程は、一つひとつの手仕事が連なる精緻な工程によって成り立っています。

- 成形

ろくろや打ち型・鋳込みなどで器の形を作る。卵殻手では極めて薄く仕上げる技術が求められる。 - 素焼き

800~950度で焼成。吸水性を持たせて絵付けを容易にする。 - 線描き(線書き)

呉須で輪郭線を筆描き。筆の運びに職人の力量が出る。 - 濃み(だみ)

濃み職人が線描き内に呉須を塗り重ね、濃淡を表現する。 - 施釉

透明釉をかける。釉掛けの加減が焼き上がりに影響。 - 本焼成

約1,300度の高温で焼成。白磁の艶と呉須の藍が融合する。 - 細工・仕上げ

透かし彫り、菊花飾、置き上げなどの細工を加える場合は別工程で仕上げられる。

このように、絵付け・彫刻・造形という多彩な技を一器に集めるのが、三川内焼の真骨頂。まさに“描く磁器”“彫る磁器”と称される精緻工芸の結晶です。

三川内焼は、透き通るような白磁と藍の染付が織りなす、長崎の磁器芸術です。御用窯として育まれた確かな技術と、手仕事ならではの温かみは、現代の暮らしにも美を添えてくれます。実用品としても美術品としても、永く愛される器の文化がここにあります。