波佐見焼とは?

波佐見焼(はさみやき)は、長崎県波佐見町で生産される磁器の伝統工芸品です。16世紀末に始まり、江戸時代には「くらわんか碗」や輸出用の「コンプラびん」で広く知られるようになりました。白磁の清らかな白と、藍の染付模様が織りなす上品で素朴な美しさは、日々の暮らしに自然と馴染み、使い手の感性を豊かに彩ります。

現在でも全国有数の磁器生産地として、伝統技術を基盤にしながらも現代的なデザインやブランド展開を積極的に行い、「用の美」を体現する磁器として進化を続けています。

| 品目名 | 波佐見焼(はさみやき) |

| 都道府県 | 長崎県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 1978(昭和53)年2月6日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 27(53)名 |

| その他の長崎県の伝統的工芸品 | 三川内焼、長崎べっ甲(全3品目) |

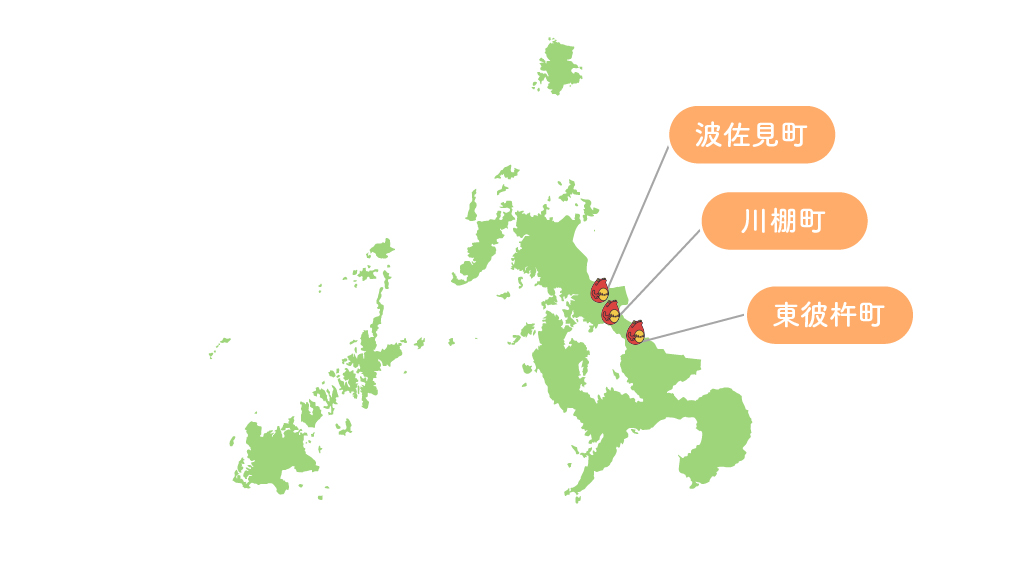

波佐見焼の産地

磁器と暮らしが寄り添う、波佐見の風土と文化

主要製造地域

波佐見焼の産地・長崎県波佐見町は、佐賀県有田町と接する陶磁器産業の一大拠点です。かつては「有田焼」として一括りにされていましたが、現在は「波佐見焼」として独立した地位を築いています。歴史的には、16世紀末に渡来した朝鮮陶工たちによって陶業が始まり、江戸時代には巨大な登窯による量産体制を構築。庶民に向けた磁器を大量に供給する体制が整い、「くらわんか碗」や「コンプラびん」など、生活に密着した器の生産で知られるようになります。

また、波佐見は早くから分業による効率的な生産体制を採用し、成形・絵付け・焼成などの工程ごとに職人が専門技を磨いてきました。さらに、隣接する長崎・出島から世界へと磁器が輸出される中で、波佐見焼は実用品としてのみならず国際的な文化交流の一端も担ってきました。

気候的には、九州北部の温暖かつ雨の多い気候が陶土の乾燥に適しており、また山間地の地形を活かした連房式登窯(のぼりがま)の設置により、大量焼成を可能としました。近隣の熊本県天草からは、質の高い陶石が船で運ばれ、波佐見は原料の供給地と消費地の間に位置する恵まれた環境だったのです。

このような歴史・文化・自然環境が重なり合うことで、波佐見町は「暮らしの磁器」の産地として発展を遂げてきました。

波佐見焼の歴史

庶民の器から世界へ。白磁文化の道のり

波佐見焼は、豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍した大村藩主・大村喜前が、朝鮮から陶工を連れ帰ったことに始まります。以後400年以上にわたり、暮らしに根差した磁器づくりが続けられてきました。

- 1598年(慶長3年): 朝鮮出兵に従軍した大村藩主・大村喜前が陶工を連れ帰り、陶器焼成が始まる。

- 1600年代初頭(江戸初期): 登窯による焼成技術が導入され、磁器生産が本格化。

- 1650年代: 波佐見町中尾郷で白磁・染付の技術が確立される。

- 1700年代前半: 藍の染付を施した茶碗が庶民に普及。「くらわんか碗」として名を馳せる。

- 1700年代後半: 「コンプラびん」が開発され、長崎・出島経由で東南アジアや欧州に輸出される。

- 1800年代中頃(幕末): 生産量が日本一に達し、波佐見は最大の磁器供給地となる。

- 明治期: 有田焼と一体で扱われるが、産地としてのアイデンティティは維持。

- 1978年(昭和53年): 波佐見焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代: デザイン性と機能性を融合したブランド「HASAMI」が誕生。若年層や海外市場にも訴求。

波佐見焼の特徴

暮らしの中で生きる、白磁と藍の機能美

波佐見焼の最大の魅力は、白磁の上品さと藍色の染付が織りなすやわらかな表情です。中でも、熊本県産の天草陶石を高温で焼成して得られる透明感のある白は、どんな料理も引き立てる静かな美しさを持っています。

この白地に呉須で描かれる染付文様は、唐草や幾何学模様などのシンプルなデザインが多く、派手すぎず、日々の食卓に馴染むように設計されています。厚手で丈夫な器は割れにくく、洗いやすく、長く使えるため、「日常の名品」として親しまれてきました。かつて大阪の船着き場では、この波佐見の染付茶碗に盛られた飯を「くらわんか(=食べないか)」と売り歩く商人の姿が見られ、ここから「くらわんか碗」という名が生まれたという説もあります。庶民の胃袋を支える器として、実用性を追求した結果のかたちです。

また、「コンプラびん」という名前は、ポルトガル語で「仲買人」を意味する「コンプラドール(comprador)」に由来し、出島で貿易を担っていたコンプラ商人との関係から名づけられました。実際に瓶には「JAPANSCH ZOYA(日本の醤油)」や「JAPANSCH ZAKY(日本の酒)」などのオランダ語が記されており、醤油や酒を詰めて長崎・出島から東南アジアやヨーロッパへと輸出されていました。耐久性と密封性に優れたこの瓶は、実用品としても高く評価されていました。

今日では白磁や染付に加え、青磁や透かし彫り、金彩、現代的なグラフィックのデザインなど多彩な表現が加わり、テーブルウェアとしてもインテリアとしても、幅広い用途に対応する器づくりが行われています。

波佐見焼の材料と道具

白磁の美しさを引き出す、天草陶石と分業の技

波佐見焼の製作は、各工程を専門の職人が担う分業体制で成り立っています。特に白磁の透明感を支えるのは、九州産の優良な原料「天草陶石」です。

波佐見焼の主な材料類

- 天草陶石(熊本県産): 白磁特有の透明感と強度を生む主原料。

- 長石・石灰・粘土: 焼成温度や質感を調整する副材料。

- 呉須(ごす): 藍色の顔料として下絵に使用。

- 上絵用顔料(赤・金など): 上絵焼成用の彩色材。

波佐見焼の主な道具類

- 石膏型: 成形に用いる型枠。量産や精度に不可欠。

- ろくろ(機械・手動): 器の回転成形に用いる。

- 鋳込み型: 液状陶土を流し込む成形専用型。

- 筆・竹ベラ: 絵付けや細部の造形に用いる。

- 窯(素焼き・本焼き・上絵焼成用): 焼成段階ごとに使い分ける。

こうした多様な素材と道具を使いこなすことで、波佐見焼は量産品でありながら、品格ある美しさを兼ね備えた磁器へと昇華されているのです。

波佐見焼の製作工程

分業が支える、高品質な磁器づくり

波佐見焼の製作工程は、各工程を専門の職人が担う分業制に支えられています。効率と品質を両立するこの体制により、波佐見焼は全国でも屈指の磁器生産地としての地位を維持しています。

- 原料仕入れ

熊本県・天草から高品質な陶石を仕入れる。 - 陶土づくり

陶石を粉砕し、水と練り合わせて粘土状にする。 - 型づくり

器の設計図に基づいて石膏型を作成。 - 生地成形

型や鋳込み、機械ろくろなどで成形し、乾燥。 - 素焼き

約900℃で焼成し、絵付けや施釉に耐える強度を出す。 - 下絵付け

呉須で模様を描く。筆や型を用いて行う。 - 施釉

ガラス質の釉薬をかけて乾燥。 - 本焼き

約1300℃の高温で焼き上げ、磁器として完成。 - (上絵付け)

赤や金で加飾する場合は、さらに上絵焼き(800℃程度)を行う。

各工程で品質が管理され、均質で美しい仕上がりが実現されています。

波佐見焼は、日々の暮らしに自然に溶け込む器として、400年以上にわたり愛され続けてきました。白磁と藍が紡ぐ上品な美しさと、分業による精緻な技術が支える確かな品質は、今もなお私たちの食卓を豊かに彩り続けています。