長崎べっ甲とは?

長崎べっ甲(ながさきべっこう)は、ウミガメの一種「タイマイ」の甲羅を素材に、長崎県長崎市および諫早市周辺で作られてきた伝統的工芸品です。17世紀初頭、長崎・出島を通じて中国から伝わった技術をもとに発展し、江戸中期には輸入された甲羅を使った製作所が各地に設けられるようになりました。

最大の特徴は、甲羅の自然な色と模様を活かしつつ、接着剤を使わず熱と圧力だけで仕上げる「はり合わせ」の技法。その光沢と深みのある飴色は、時代を超えて人々を魅了し続けています。

| 品目名 | 長崎べっ甲(ながさきべっこう) |

| 都道府県 | 長崎県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2017(平成29)年1月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(0)名 |

| その他の長崎県の伝統的工芸品 | 三川内焼、波佐見焼(全3品目) |

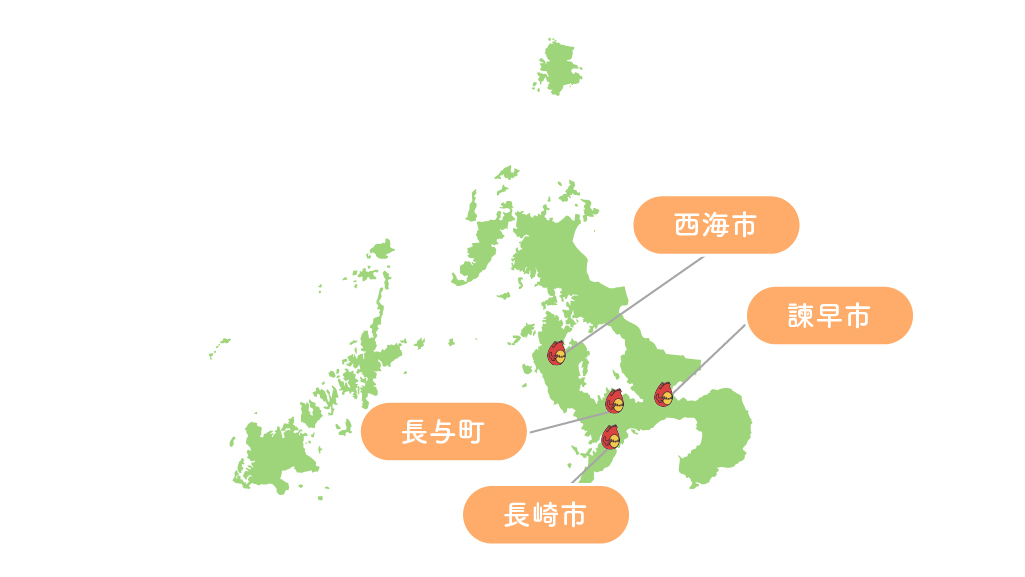

長崎べっ甲の産地

異国と自然が交差した、工芸の揺籃

主要製造地域

長崎べっ甲の主産地は、長崎県の長崎市と諫早市、西海市、長与町。なかでも長崎市は、地理的・歴史的に特異な背景を持ちます。この地は1571年の開港以来、ポルトガルやオランダ、中国との交易港として栄え、江戸時代の鎖国政策下でも唯一西洋と接点を保った「出島」が置かれた都市でした。出島や唐人屋敷を通じて、中国から伝わったべっ甲加工技術が、17世紀に根づき、町の職人文化と融合して独自の発展を遂げます。

また、西洋文化・中国文化・日本文化が複雑に交差した土地であり、べっ甲細工にもその影響が色濃く見られます。デザインの中には中国の文様や欧風意匠が取り入れられたものも多く、洋館・唐寺・カトリック教会が混在する街並みとともに、独特の異国情緒を醸し出しています。

さらに、海に囲まれた温暖多湿な環境が、天然素材であるタイマイの甲羅の加工・保存に適しており、材料の変形や割れが起きにくい点もこの土地に向いていました。

長崎べっ甲の歴史

異国の風とともに伝わった工芸の系譜

長崎べっ甲の歴史は、貿易港としての長崎の歩みと重なります。

- 7世紀以前(中国・唐代):中国でウミガメの甲羅を使ったべっ甲細工が始まる。

- 1571年(元亀2年):ポルトガル船が長崎港に初来航し、長崎が南蛮貿易の拠点となる。

- 1636年(寛永13年):長崎出島の造成。鎖国下において唯一の海外交流拠点として機能。

- 1650年頃(江戸前期):中国から長崎にべっ甲加工の技術が伝来し、地場職人の手で工芸として定着。

- 1700年代中頃(江戸中期):出島を通じて東南アジアやカリブ海からタイマイの甲羅が安定供給され、製作所が本格稼働。

- 1800年代初頭(江戸後期):来日外国人や在留商人の増加に伴い、長崎べっ甲が土産物や輸出品として人気を集める。

- 1860年代(幕末〜明治初期):開国とともに欧米への輸出が本格化。ヨーロッパの上流階級にも高く評価される。

- 1973年(昭和48年):ワシントン条約(CITES)締結。絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引が制限される。

- 1983年(昭和58年):日本において条約が発効し、タイマイの輸入には厳格な手続きが必要となる。

- 1993年(平成5年):タイマイの原産国が追加指定され、国際取引が事実上全面禁止に。長崎べっ甲も国内在庫や養殖甲羅への切り替えが進む。

- 2017年(平成29年):長崎べっ甲が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

長崎べっ甲の特徴

飴色の光沢に宿る、唯一無二の存在感

長崎べっ甲の魅力は、一言で言えば“再現できない自然美”にあります。タイマイの甲羅には、黒い斑模様が透き通る飴色の地に浮かび上がり、その模様はどれ一つとして同じものがありません。そのため、べっ甲細工はすべてが一点物。まるで宝石のような偶然性が、所有者に特別な愛着を与えます。

さらに、最大の技法的特徴は「はり合わせ」。甲羅同士を重ね、加熱し、圧力をかけて自然に接着させる技術です。接着剤は一切使わず、素材そのものの粘性と職人の技で貼り合わせます。気温や湿度、圧力時間を微調整する必要があり、熟練の感覚が問われます。

また、彫刻や切り出しによる装飾も見事で、たとえば髪留めには牡丹や菊、鶴といった吉祥文様が施されることも多く、使う人に「長寿」「繁栄」などの意味を込めた贈答品としても人気を集めてきました。

長崎べっ甲の材料と道具

自然の恵みと、無駄のない美意識が息づく

長崎べっ甲は、希少な素材と繊細な手仕事によって支えられています。

長崎べっ甲の主な材料類

- タイマイの甲羅(背甲・腹甲・爪):飴色と黒斑のコントラストが特徴。現在は輸入禁止のため、在庫・養殖個体由来を使用。

- 州粉(すぶん):磨きに使う極細の研磨砂。

- みがきロウ:最終仕上げに光沢を出すための蝋。

長崎べっ甲の主な道具類

- 糸鋸(いとのこ):甲羅を切断・切り出しするための精密刃。

- 万力(まんりき):はり合わせ工程で圧力をかけるための装置。

- 鉄板・木板:加熱・加圧による接着に使用。

- リューター:模様の整形や彫刻に用いる電動工具。

- バフモーター:磨き工程で艶を出すための研磨機。

タイマイの甲羅は余すところなく使用され、切れ端も別製品に転用されるなど、サステナブルな製作理念も根づいています。

長崎べっ甲の製作工程

南海の宝を、手業で昇華する

長崎べっ甲の製作は、すべての工程において職人の判断と調整が問われる、緻密な仕事です。

- 生地選び・切り出し

模様・厚み・色合いを吟味し、製品に適した甲羅を選定。糸鋸で大まかな形に切る。 - 地づくり(地あわせ)

組み合わせる甲羅を複数選び、厚みや模様のバランスを見ながら並べる。 - はり合わせ

重ねた甲羅を加熱し、木板と鉄板に挟んで万力で圧着。自然接着で一体化させる。 - 切り回し・透かし

製品の下絵を写し取り、糸鋸で外形や模様を切り出す。緻密な透かし彫りもここで行う。 - 整形・彫刻

リューターややすりを使って細部を彫り、形を整える。模様を際立たせる作業。 - 研磨・仕上げ

州粉とバフモーターで磨き上げ、最終的にみがきロウを塗布して独特の艶を出す。金具やパーツを組み付けて完成。

こうして完成する長崎べっ甲は、単なる装飾品ではなく、出島文化が生んだ時空を超える芸術品として、今も国内外で高く評価されています。

長崎べっ甲は、南洋の恵みと出島文化が融合して生まれた、世界に一つだけの工芸品です。唯一無二の模様と、自然素材に寄り添う技法が織りなす飴色の艶は、使うほどに愛着を深めます。時代を超えて輝き続ける“海の宝石”は、長崎の歴史と職人の誇りが息づく文化遺産です。