八重山上布とは?

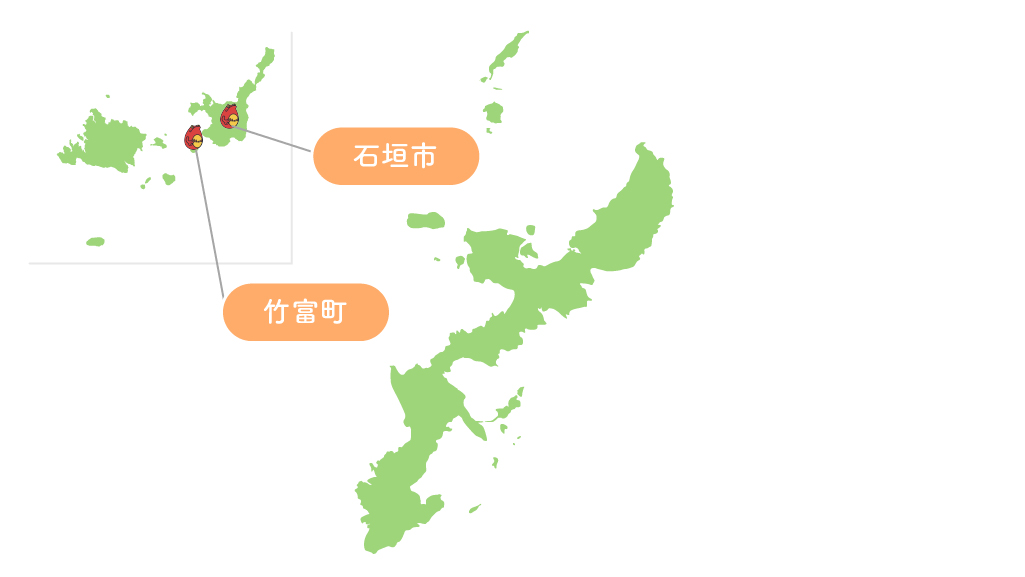

八重山上布(やえやまじょうふ)は、沖縄県の八重山諸島に位置する石垣市や竹富町で織られる、高級な麻織物です。苧麻(ちょま)という植物から取れる繊維を用い、細く丈夫な糸を丁寧に績み、藍染めと絣(かすり)の技法で織り上げるこの布は、さらりとした肌触りと風通しの良さが特徴です。かつては夏の高級衣料として重宝され、現在では伝統工芸として高く評価されています。

| 品目名 | 八重山上布(やえやまじょうふ) |

| 都道府県 | 沖縄県 |

| 分類 | 織物 |

| 指定年月日 | 1989(平成1)年4月11日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(4)名 |

| その他の沖縄県の伝統的工芸品 | 知花花織、久米島紬、宮古上布、読谷山花織、壺屋焼、琉球絣、琉球漆器、与那国織、八重山ミンサー、喜如嘉の芭蕉布、首里織、読谷山ミンサー、琉球びんがた、南風原花織、三線(全16品目) |

八重山上布の産地

八重山の自然とともに生きる、織りの文化

八重山上布の産地は、沖縄本島から南西に約400km離れた石垣島や竹富島を中心とする八重山諸島です。強い日差しと高温多湿の気候の中でも快適に着られるよう工夫された麻布は、まさに地域の暮らしと共に育まれた工芸です。竹富町や石垣市では、今も伝統的な織り手によって一反一反、手作業で生み出されています。

八重山上布の歴史

交易と風土が織りなす、八重山の布文化

八重山上布は、古くから東南アジアとの交易の中で麻布技術が伝わり、琉球王府時代に特産品として発展しました。王府への貢納品や贈答品として重用され、八重山地域の経済と文化を支える柱のひとつでした。

- 15世紀:琉球王国の成立。南方交易の影響で麻布の技術が伝来。

- 18世紀:八重山において苧麻の栽培と織物技術が本格化。

- 19世紀:琉球王府への貢納品としての生産が最盛期を迎える。

- 明治時代:王国崩壊後も、地元の衣料や贈答品として継続。

- 1950年代:戦後の復興とともに技術の保存と復元運動が進む。

- 1989年(平成元年):八重山上布が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

八重山上布の特徴

さらりと軽やか、“風をまとう”麻織物

八重山上布の最大の特徴は、苧麻の繊維から作られた細く強靭な糸を用い、非常に軽くて通気性のある布地に仕上げている点です。夏の暑さの中でも肌に張り付かず、さらりとした清涼感があり、かつては上質な夏着物として重宝されました。

織りには絣の技法が用いられ、幾何学的な文様や自然のモチーフ(例えば風、波、植物など)が、藍の濃淡によって繊細に表現されます。模様は縞模様の中に絣文様が点在する構成が多く、涼やかな印象を与えます。染めには主に天然藍が使われ、深みのある青色と白とのコントラストが美しく、視覚的にも爽やかな印象を与えます。

八重山上布の材料と道具

自然素材と手仕事が織りなす、静かな贅沢

八重山上布の製作には、地元の自然素材と熟練の手仕事が欠かせません。とくに糸づくりから仕上げまでのすべての工程が手作業で行われ、その丁寧さが品質の高さを支えています。

八重山上布の主な材料類

- 苧麻(ちょま):繊維を績んで糸にする。強くて軽い。

- 藍:主に天然藍を用いて染色。

八重山上布の主な道具類

- 糸績み道具:苧麻繊維をつなぎ合わせる。

- 絣括り道具:絣模様をつけるために糸を防染。

- 織機(地機・高機):手織りで布を織る伝統的な織機。

- 染色道具:藍染めに使う甕や染色用具。

素材と道具の一つひとつに、八重山の自然と文化が息づいています。

八重山上布の製作工程

すべて手作業、緻密で根気の要る布づくり

八重山上布の製作は、苧麻の繊維を採り出すところから始まり、糸を績み、染め、絣模様を施し、織り上げるまで、すべての工程が人の手によって行われます。

- 苧麻の採取・精錬

苧麻の皮から繊維を取り出す。 - 糸績み

繊維を手でつなぎ合わせ、均一な糸にする。 - 染色

藍染めや下地の染めを施す。 - 絣括り

絣模様を防染処理する。 - 整経

経糸を所定の長さに並べる。 - 機上げ

織機に経糸を張って準備する。 - 織り

緯糸を通しながら絣模様を織り出す。 - 仕上げ

布を水洗いし、整えて完成させる。

このように、八重山上布は苧麻の栽培から製織・仕上げに至るまで、長い時間と熟練の技を必要とします。

八重山上布は、八重山の風土と暮らしが育んだ伝統織物です。その軽やかな風合いと深い藍色には、自然と共に生きる知恵と美意識が宿っています。現在では反物や帯、洋装アイテムとしても展開されており、伝統を守りつつも新たな表現に挑戦する作り手たちの努力によって、次世代へと受け継がれています。