三線とは?

三線(さんしん)は、沖縄県を中心に演奏されてきた伝統的な弾弦楽器です。棹(さお)、胴、そして3本の絃(げん)で構成され、胴の表面にはニシキヘビの皮が張られています。演奏時には「義甲(ぎこう)」と呼ばれる義爪を指にはめ、絃をはじいて音を出します。やさしく、どこか哀愁のあるその音色は、沖縄の風土と文化を色濃く映し出しています。

誕生日、結婚式、旧盆などの人生儀礼から、村芝居や唄遊びまで、三線はあらゆる場面で唄と共にありました。現在では古典音楽・民謡・組踊の伴奏楽器としての役割に加え、ポップスやロックなどの現代音楽にも取り入れられ、沖縄発の文化として注目を集めています。

| 品目名 | 三線(さんしん) |

| 都道府県 | 沖縄県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2018(平成30)年11月7日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 4(4)名 |

| その他の沖縄県の伝統的工芸品 | 知花花織、久米島紬、宮古上布、読谷山花織、壺屋焼、琉球絣、琉球漆器、与那国織、八重山ミンサー、喜如嘉の芭蕉布、八重山上布、首里織、読谷山ミンサー、琉球びんがた、南風原花織(全16品目) |

三線の産地

地域ぐるみで伝統を育む、沖縄の三線工房群

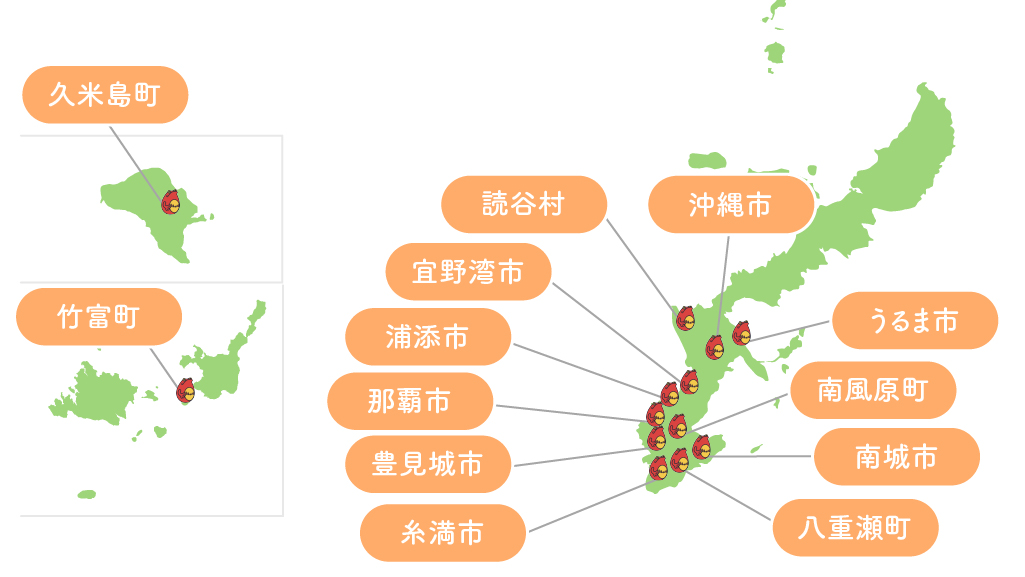

三線は、那覇市、読谷村、南風原町など沖縄県内各地の工房で製作されています。とくに読谷村では、三線の主要素材であるリュウキュウコクタン(沖縄名:クルチ)の植樹活動「くるちの杜100年プロジェクト」が展開され、次世代に向けた素材育成と文化継承が行われています。

地域によって用いられる木材や漆の仕上げ、型の傾向に違いがあり、工房ごとの個性も大切にされています。また、製作と演奏の両方に携わる職人も多く、地域の中で三線文化が生き続けています。

三線の歴史

中国の三絃から、琉球王国の宮廷楽器、そして民間の音へ

三線は、琉球王国時代を中心に発展した弦楽器であり、その歴史には琉球と中国・日本との交流が深く関わっています。

- 14世紀末: 中国から琉球王国に三絃(さんげん)が伝来。

- 15世紀: 琉球王・尚真(しょうしん)が士族の教養として三線を奨励。

- 17世紀初頭: 宮廷楽器として正式採用。三線打(職人)とその監督制度が整備される。

- 18〜19世紀: 組踊(くみおどり)や民謡に用いられ、庶民の芸能文化に浸透。

- 1879年以降(明治時代): 琉球王国の廃止後も、地域文化として三線が継承。

- 2018年(平成30年):三線が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:伝統芸能のみならず、ポップスや現代音楽にも取り入れられる。

長い年月を経て、三線は琉球王国の宮廷音楽から庶民の唄遊びへと広がり、現代では沖縄文化を象徴する存在となっています。

三線の特徴

音と造形の美しさが融合する、唯一無二の伝統楽器

三線の魅力は、そのやさしく素朴な音色と、美しい造形にあります。棹や胴の曲線は滑らかで、漆を施された表面は艶やかに輝き、見る者の目を楽しませてくれます。演奏では、義甲と呼ばれる義爪を指にはめて絃を弾き、心に染み入るような柔らかな音を響かせます。その音色は、海風や太陽、島の自然に包まれた沖縄の日常と深く結びついています。

また、三線には七つの伝統的な「型」があり、それぞれに独自の形状と音の個性があります。真壁型は細身で扱いやすく、最も普及している型として知られています。与那城型や南風原型は、宮廷文化を感じさせる風格を残し、久場春殿型は大型で深みのある音色が特徴です。これらの型は、かつての名工の名を冠し、今日まで職人たちに受け継がれています。

仕上げの「部当て」と呼ばれる工程では、棹と胴のわずかな角度調整が音色の命を握ります。完成した三線は一本ごとに異なる個性をもち、まるで生き物のように奏者の表現に応えます。音と造形が調和した三線は、単なる楽器を超えて、文化と芸術が宿る存在といえるでしょう。

三線の材料と道具

風土と響きを育む、自然素材の音づくり

三線の製作には、沖縄の気候や文化に適応した天然素材が使われています。棹や胴には、乾燥や湿度に耐える木材が選ばれ、音色の要となる皮は張力や厚みによって音の表情を変えます。職人は素材の特性を見極めながら、一本ずつ丁寧に三線を仕立てていきます。

三線の主な材料類

- リュウキュウコクタン(棹材): 沖縄名クルチ。硬く重厚で、音の響きを深める。現在は輸入材が中心。

- イヌマキ・ソウシジュ(胴材): 加工性と耐湿性に優れた木材。沖縄で古くから用いられる。

- ニシキヘビの皮(胴張り): 音の張りや艶に影響。現在は東南アジア産が主流。

- ナイロン・絹糸の絃: ナイロン製が普及する一方、伝統的な絹糸も一部で用いられる。

三線の主な道具類

- 型紙・図面: 棹の形状を木材に正確に写し取るための設計資料。

- のこぎり・やすり: 棹の木材を裁断・研磨して形状を整える道具。

- 漆刷毛: 棹に漆を施し、艶出しと保護を行うために使用。

- くさび・当て木:胴に皮を張る際に用い、張り具合を均一に調整する。

これらの素材と道具は、三線の響きと美しさを形づくる基盤であり、職人の感覚と技術によって命を吹き込まれます。自然と共鳴する素材選びこそが、三線の魅力を支える要となっています。

三線の製作工程

木を選び、皮を張り、音を宿すまで

三線づくりは、棹に使う木材の選定から始まり、胴の加工や皮張り、漆塗り、そして最終的な組立てと調整に至るまで、多くの工程を経て完成します。

- 型決め(棹作り)

伝統型7種の中から製作型を選び、型紙と図面で木材に転写。 - 裁断・やすりがけ

木目に沿ってのこぎりで棹を切り出し、やすりで丁寧に成形。 - 漆塗り

棹に漆を施し、艶と耐久性を付与。表面の滑らかさもここで整える。 - 胴の加工(胴作り)

木材を組んで四角い胴枠を作り、曲線加工を施して丸みを出す。 - 皮張り

ニシキヘビの皮を胴に張り、くさびを打ち込んで張り具合を調整。音質に大きく関わる工程。 - 部当て(組立て・調整)

棹と胴を組み合わせ、糸巻きや絃を取り付け。角度調整が音の鍵を握る。

三線は、楽器であると同時に沖縄文化の象徴でもあります。木や皮、糸といった自然素材の呼吸を聴きながら、職人は1挺1挺に命を吹き込みます。現代でもその音色は人々の心に寄り添い、伝統と創造をつなぐ響きとして受け継がれています。