「伝統工芸 青山スクエア」とは東京都港区に位置する、日本各地の伝統工芸品を一堂に集めた展示販売施設です。職人による製作実演や、子供から大人まで楽しめる製作体験などのイベントが開催されています。

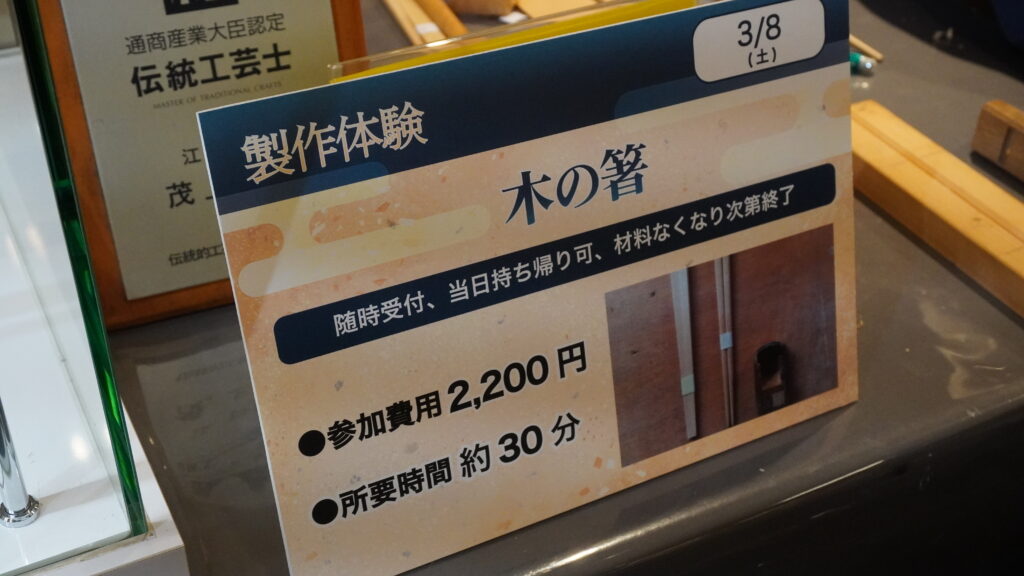

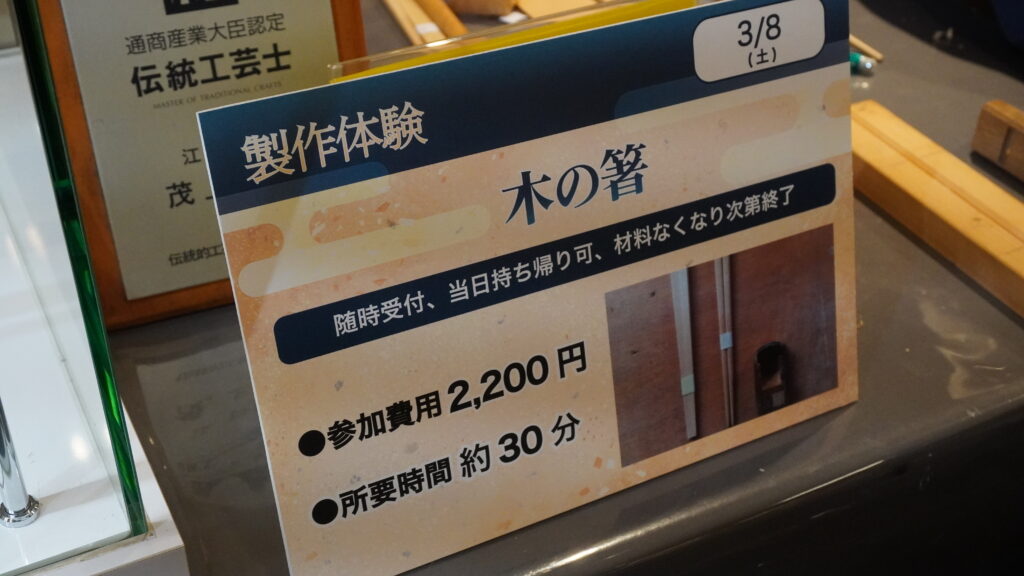

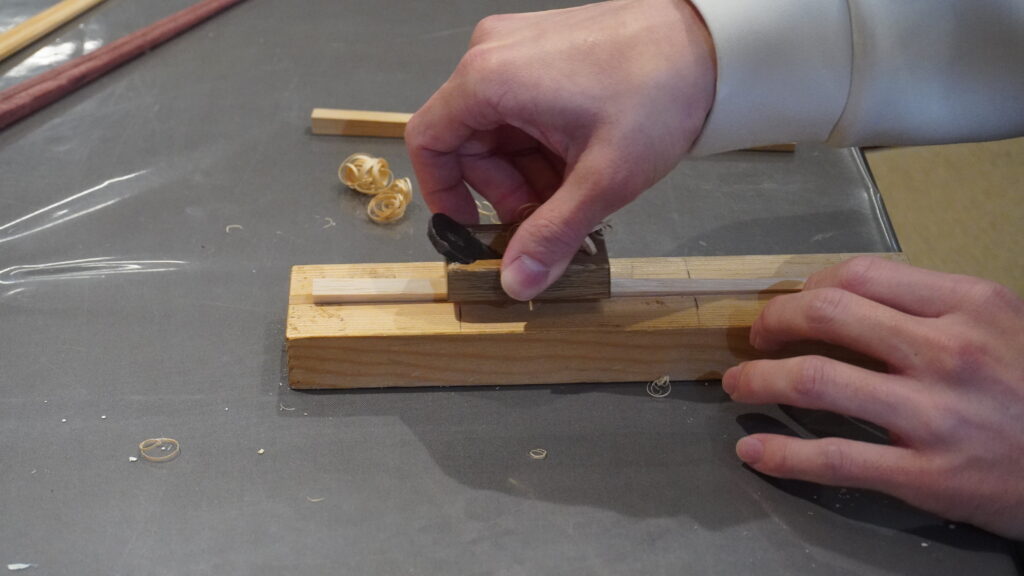

2月28日から3月14日まで青山スクエアで開催された「粋な職人に会えるまち 台東区の伝統工芸品展」。今回はそのイベント内で3月8日に行われた「江戸指物」の製作体験に行ってきました。青山スクエアでの製作体験は今回で2回目!江戸指物の製造で使う小さな鉋(かんな)で木を削って、マイお箸が作れるのだとか。。。本記事ではその様子をお届けしたいと思います!

※青山スクエア、講師の茂上さんに取材・写真掲載の許可をいただいております。

製作体験の前に少しだけ、江戸指物について学んでみましょう!

江戸指物(えどさしもの)とは

江戸指物とは、東京都を中心に発展した伝統的工芸品の一つで、釘を使わずに木材を組み合わせる高度な木工技術が特徴です。「指物」とは、「木を指し合わせて作る」という意味を持ち、江戸時代には武士の道具箱や商人の収納家具として重宝されていました。シンプルで粋なデザインと、計算された精緻な構造が、江戸指物ならではの魅力です。

江戸指物は、京都の公家文化から生まれた「京指物」とは異なり、武士や町人文化の影響を受けながら発展したんだよ!

江戸指物の起源は、江戸時代初期にさかのぼります。当時、江戸城の建築に関わった大工職人たちが、その技術を生かして家具や収納箱を作り始めたことが始まりとされています。特に元禄時代(17世紀末〜18世紀初頭)には、商業の発展とともに町人文化が花開き、粋で実用的な家具が求められるようになりました。また、火事の多かった江戸では、「軽くて持ち運びやすい収納家具」が重宝され、それに応じて江戸指物の技術も洗練されていきました。

江戸の町人たちは、火事が起きたらすぐに荷物を持って逃げられるように、頑丈だけど持ち運びしやすい家具を好んだんだって!

京指物が公家や茶道の世界で使われる豪華な装飾の施されたものが多いのに対し、江戸指物は実用性を重視し、余計な装飾を省いたシンプルな作りが特徴です。木材には桑や桐、欅などが用いられ、職人たちは木目や色合いを生かしながら、美しく精巧な組み手技術を施していました。

明治時代以降、西洋家具の流入により指物の需要は減少しましたが、江戸指物の技法は脈々と受け継がれ、現代でも茶道具、書棚、箪笥(たんす)、小箱などの製作に活かされています。釘を使わないことで木材の収縮による歪みを防ぎ、長年にわたって使い続けられるのも、江戸指物ならではの魅力です。

長くなりそうなので、今回はここまで。江戸指物についてもっと知りたくなった人は、また別の記事でご紹介します!

それでは今回体験させていただいた、江戸指物の「マイ箸づくり」の様子をご覧ください!

マイ箸づくり体験してみた

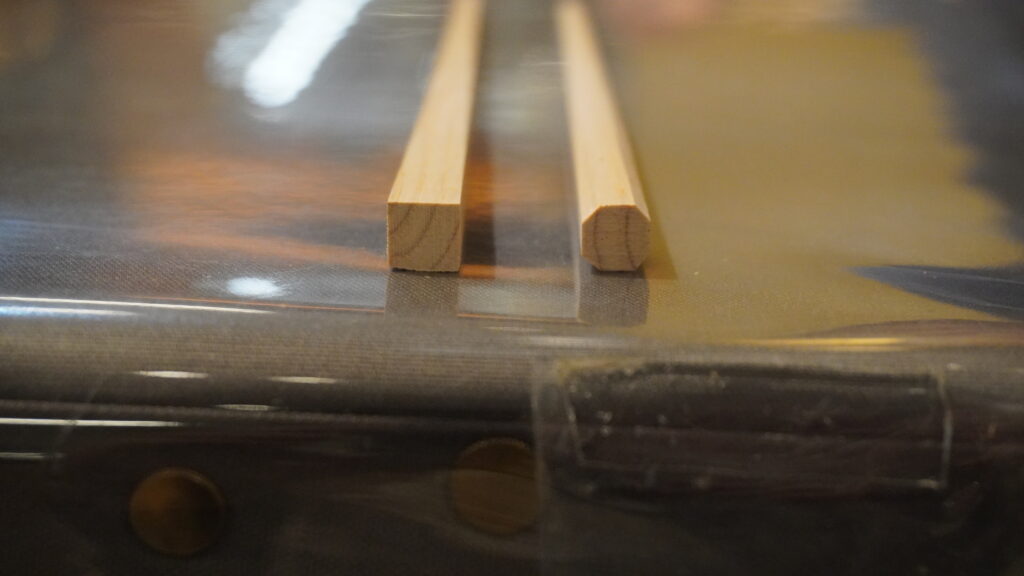

今回の製作体験では、箸の長さに整えられた四角い木材を削って、手に馴染む形に削っていきます。

どんな箸が出来上がるのか楽しみだなー!

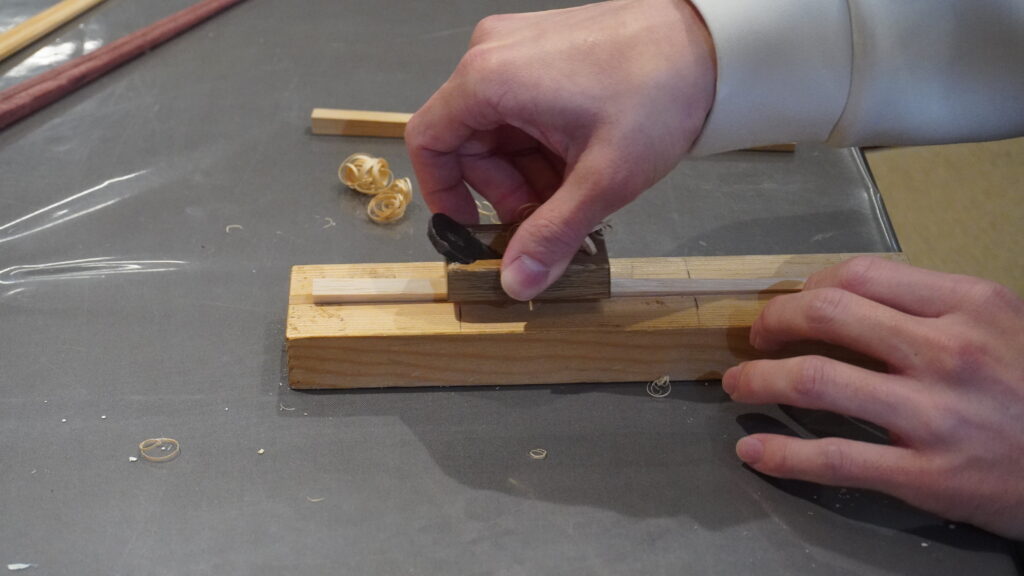

まずは削り台に箸の元となる木材をセットして、四角形の角を削り、八角形になるように削っていきます。

お手本を見せてもらったので、、早速削っていきます!!

意外に難しそう…がんばれー!!

手こずりながらも四角形を八角形にすることができました。

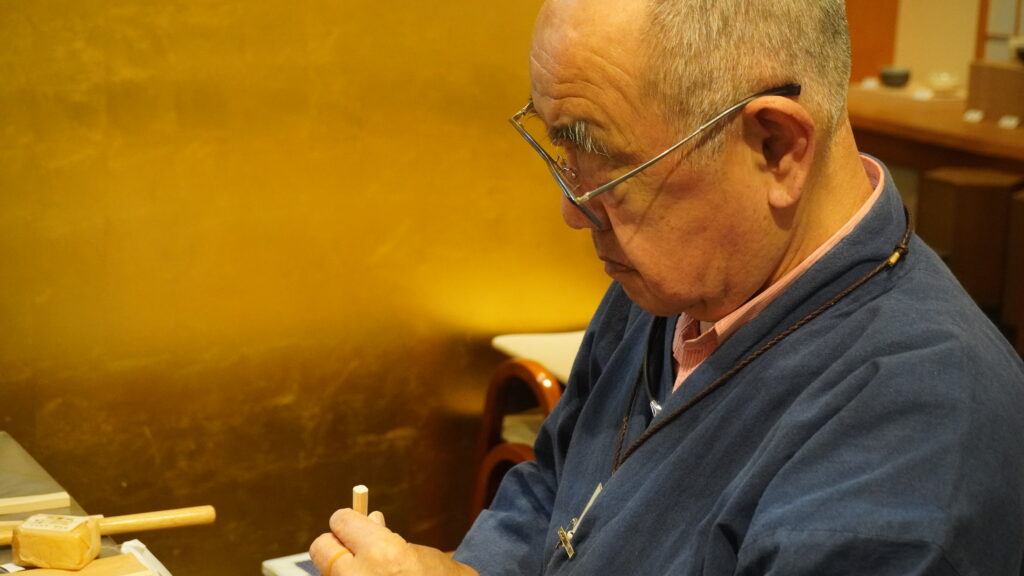

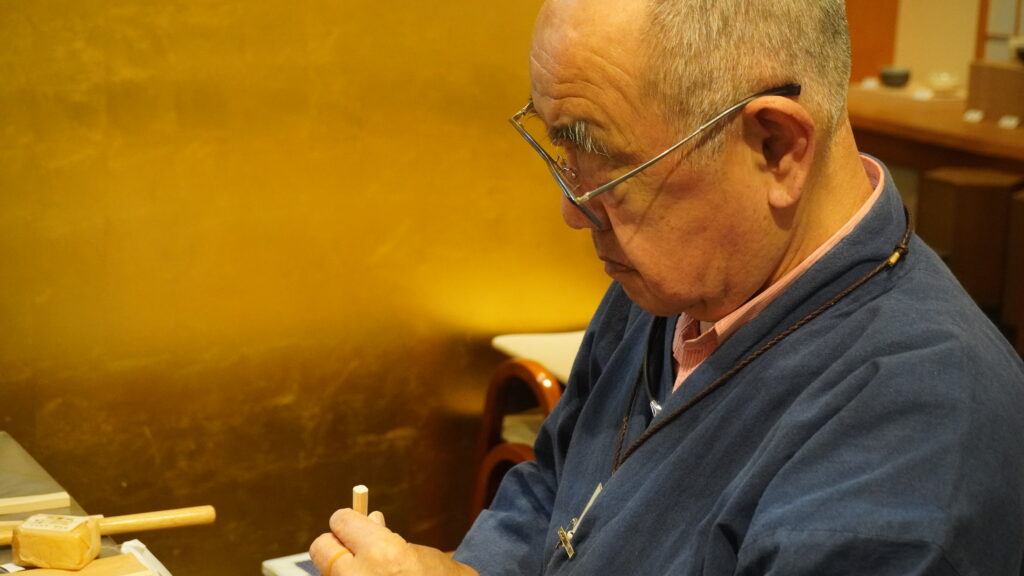

ここで一度、各面が均等になるように茂上さんがチェックしてくださいます。

レッツ再チャレンジ!!

これを繰り返していくと、、、

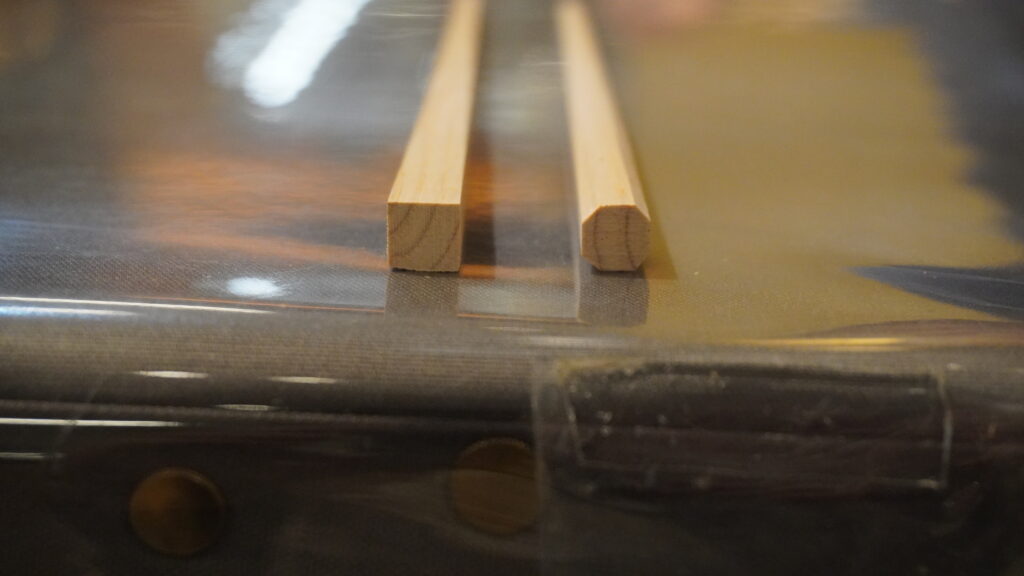

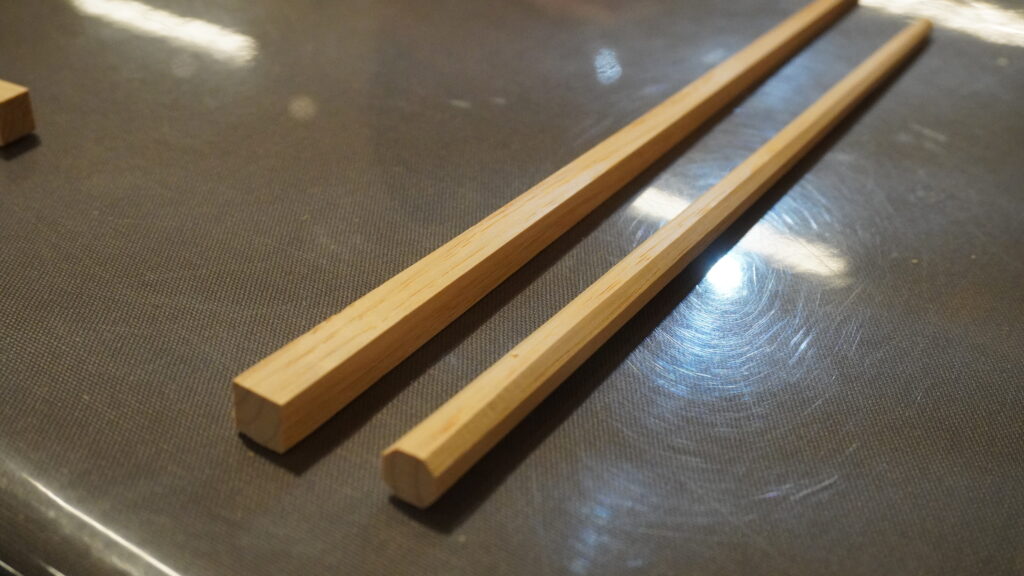

箸の形になりました!

段々とコツも掴んできたので、もう一方も削っていきます。

そして、もう一本も綺麗な八角形に!

箸の形になったら、箸にツヤを出すために蜜蝋を塗っていきます。

最後に拭きあげたら、完成!

太さも長さもちょうど良さそう!!

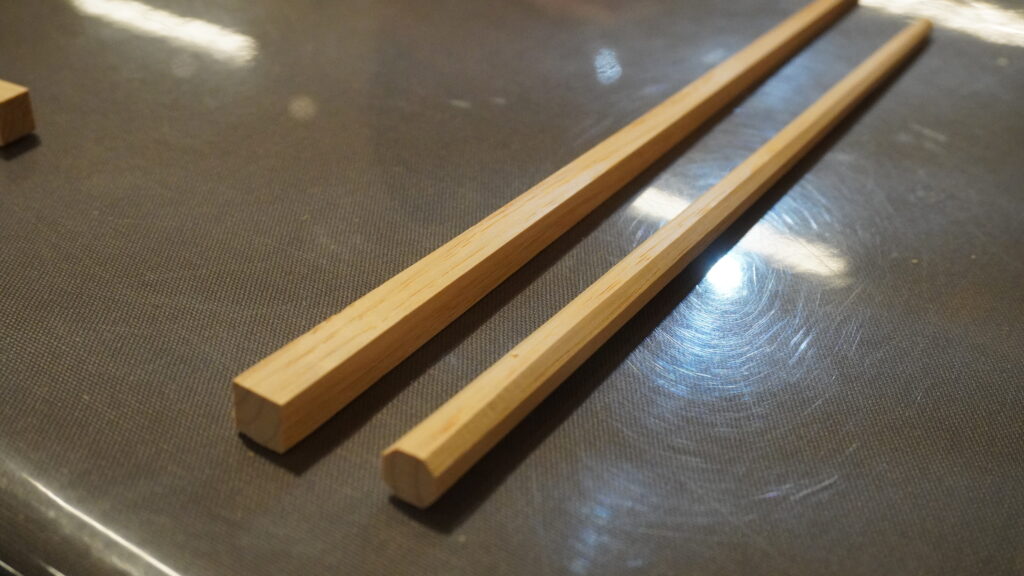

完成したマイ箸を手に持って、箸の感触を確かめます。

はじめてのマイ箸の完成だー!

洗った後は水気をしっかりと抜き取ること、定期的にオリーブオイルを塗ること、そうすれば長く使えるお箸になるとのことでした。

今日から早速使ってみます!

職人技をたくさん見れてよかった!

茂上工芸について

「茂上工芸」は1912(大正元)年に創業された、110年を超える歴史を誇る江戸指物の老舗工房です。今回講師をしていただいたのは、江戸指物の伝統工芸士であり、茂上工芸の三代目でもある茂上豊さんです。

web:https://sasimono.ciao.jp/about_Mogami/sashimono.html

江戸指物の展示販売

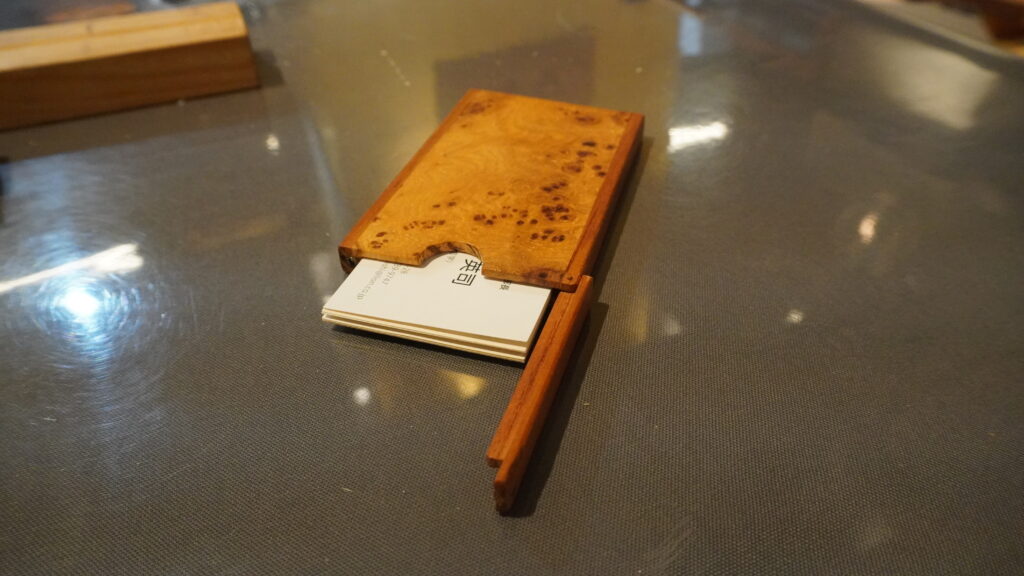

製作体験の隣では、江戸指物の展示・販売も行われていました。

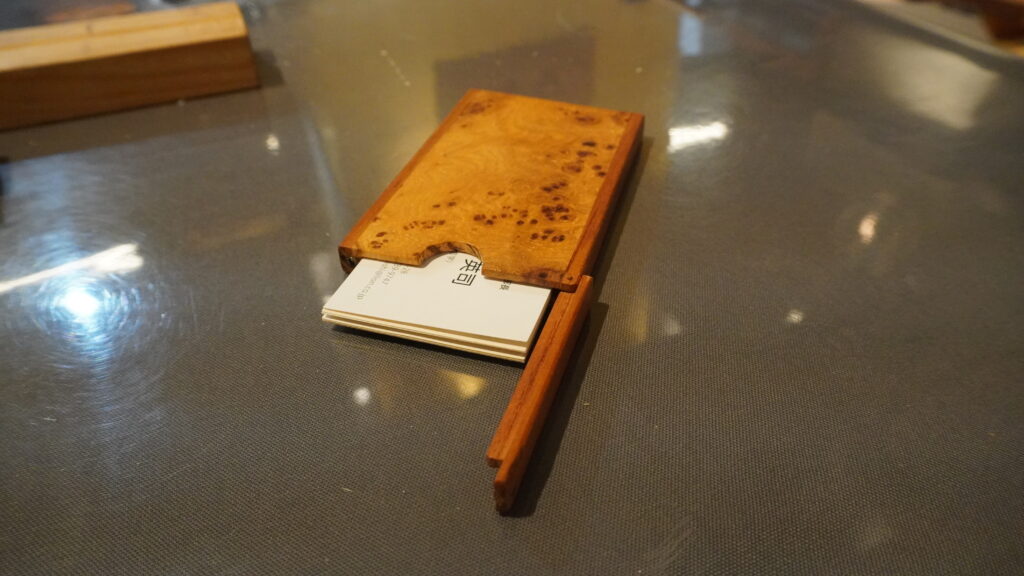

茂上さんが実際に使用している名刺入れがかわいかったので写真を撮らせていただきました。

持ち物を自作できるってかっこいいなー!!

最後に

最後までご覧いただきありがとうございました。この楽しさを皆さんにもぜひ体験していただきたいです!

普段は小学生の体験も多いのだそう。また、蔵前(東京都)にある工房でも製作体験を行っているとのことですので、ぜひ訪れてみてください!

改めまして、今回の取材をご快諾いただいた青山スクエア様、丁寧に教えてくださった教えてくださった茂上様ありがとうございました!