本場大島紬とは?

-1024x686.jpeg)

本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ)は、鹿児島県の奄美大島を起源とする、日本を代表する絹織物です。特に有名なのが、奄美特有の「泥染め」と、極めて細やかな「絣(かすり)」模様で知られ、世界的にも類を見ない織物芸術と称されています。

生糸を先に染めてから織る「先染め」の技法で、模様を合わせながら織り上げるその技術は「大島紬は二度織る」とも言われるほど緻密です。光沢を抑えた落ち着きある黒と、しなやかで軽い着心地が特徴で、一生物の着物として高い人気を誇っています。

| 品目名 | 本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ) |

| 都道府県 | 宮崎県、鹿児島県 |

| 分類 | 織物 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(4)名 ※宮崎県 74(232)名 ※鹿児島県 |

| その他の宮崎県、鹿児島県の伝統的工芸品 | 都城大弓(全2品目)※宮崎県 川辺仏壇、薩摩焼(全3品目)※鹿児島県 |

本場大島紬の産地

自然と文化が織りなす、絹織物の聖地・奄美大島

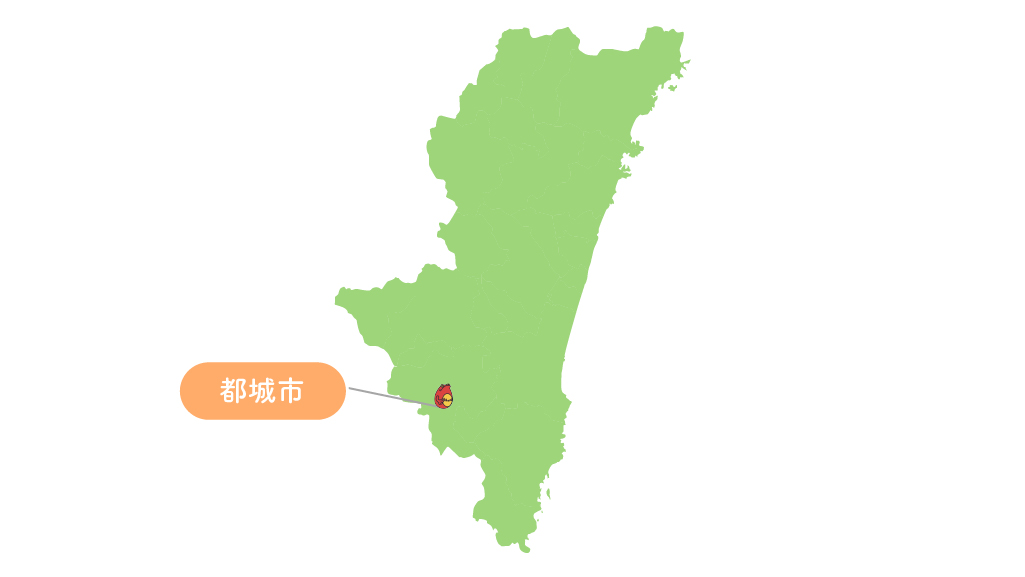

主要製造地域(宮崎県)

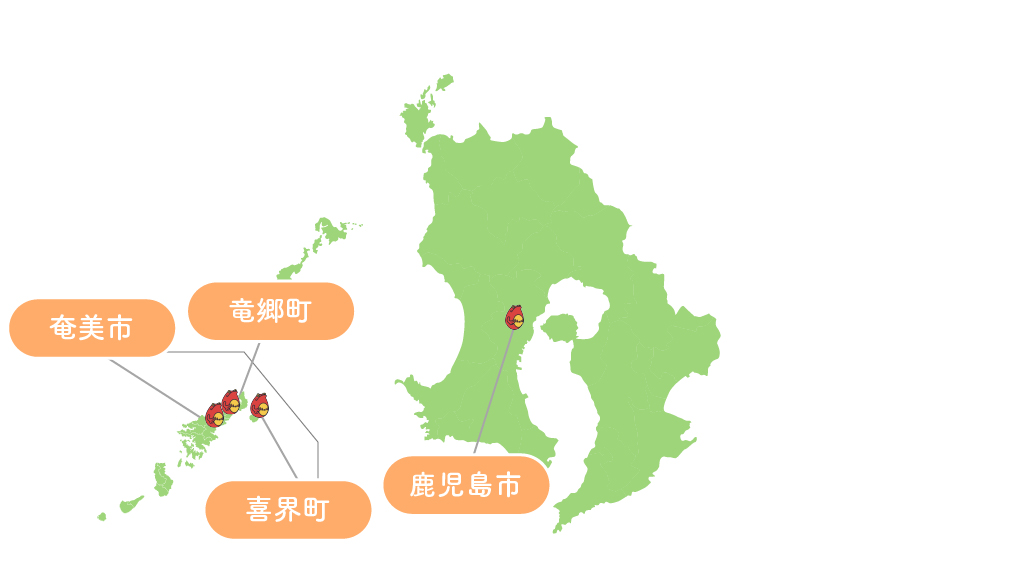

本場大島紬の主産地は、鹿児島県奄美大島。さらに鹿児島市、宮崎県都城市などにも技術が伝わり、現在ではこれらの地域を含めて「本場」とされています。

奄美大島では7世紀頃から養蚕と織物の文化が存在し、特に江戸時代には薩摩藩の直轄支配のもとで大島紬が「上納品」として奨励され、職人たちの技術が高度に発展しました。戦後は、奄美群島がアメリカ施政下に置かれていた時期に技術者の本土移住が進み、都城市をはじめとする新たな産地形成が進みました。

また、奄美の人々の自然観や生活文化が、大島紬の意匠に深く根ざしています。たとえば、文様には島の草花や日用品、漁具などがモチーフとして登場します。これは「身近な自然を身にまとう」という島の美意識が生きている証です。また、大島紬の織り手には女性が多く、かつては嫁入り道具として一反を織る文化も存在しました。

奄美特有の高温多湿な亜熱帯気候と、鉄分を多く含んだ泥田が「泥染め」に最適な環境を生み出しました。島に自生するテーチ木とともに、自然資源がそのまま染色文化の核となっており、これは世界でも類を見ない事例です。

こうした歴史、文化、自然環境の三位一体が、本場大島紬を唯一無二の織物たらしめているのです。

本場大島紬の歴史

1300年の時を紡いだ絣技術と島の美意識

本場大島紬の歴史は、7世紀頃にさかのぼると伝えられます。

- 7世紀頃:奄美大島で絹織物の文化が始まったとされる。古代から養蚕と織布が行われていた。

- 14世紀頃(室町時代):南蛮貿易により中国や琉球の染織文化が流入。技術的基盤が拡充される。

- 1609年(慶長14年):薩摩藩が奄美大島を支配下に置き、大島紬を年貢として上納させる制度が始まる。

- 1680年代:絣模様の技法が発展。抽象的な文様から幾何学的・写実的な意匠が登場。

- 1720年頃(享保年間):薩摩藩により農民の紬着用が禁止される。高級化が進み、庶民は布を隠して着用することもあった。

- 1750年代(宝暦年間):上納品としての品質向上が進み、泥染めや手括り技術が確立される。

- 1870年代(明治初期):廃藩置県後に民間需要が拡大。自家用から商品化へと発展。

- 1880年代:「締機(しめばた)」が発明され、精緻な絣模様が表現可能に。技術革新の転換点。

- 1901年(明治34年):大島紬同業組合設立。品質管理と流通の基盤が整備される。

- 1950年頃(昭和25年):奄美群島がアメリカ統治下となり、技術者が鹿児島市・都城市に移住。産地が多元化。

- 1975年(昭和50年):本場大島紬が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

本場大島紬は、時代の変化とともに形を変えながらも、島の風土と共に根を張り続けてきた文化遺産です。

本場大島紬の特徴

絣と泥が織りなす、深みと静けさのある織物

本場大島紬の特徴は、まず「絣模様」にあります。織り上がった布に柄を入れるのではなく、一本一本の糸を図案に従って染め分け、織ることで初めて模様が浮かび上がるという手法です。たとえば、10万個以上の十字絣によって、1反の布に風景や文様を描くこともあります。織りのずれはわずか1ミリでも模様全体が崩れてしまうため、職人の集中力と正確さが求められます。

もうひとつの大きな特徴は「泥染め」です。テーチ木で下染めした糸を、奄美特有の鉄分を多く含む泥田に幾度も浸けることで、柔らかな黒褐色が生まれます。この発色は化学染料では再現できず、また染めを繰り返すことで糸が柔らかくなり、着心地のよい風合いが出るのです。

さらに、「大島紬は二度織る」とも言われるように、最初に模様を糸に写すための「絣締め」工程と、図案通りに織り上げる「本織」の二段階が存在します。まさに“織りで絵を描く”という言葉がふさわしい、精緻な作業です。

本場大島紬の材料と道具

自然の恵みと職人の技術が生み出す繊細な布

本場大島紬の製作には、伝統的な染料・織糸・専用道具が用いられます。

本場大島紬の主な材料類

- 生糸:絹糸のなかでも特に光沢としなやかさを持つ高品質なもの。

- テーチ木:泥染めの下地染めに使われる植物染料。奄美の自然から得られる。

- 泥:鉄分を多く含む奄美の泥田から採取。染色と風合いに深みを加える。

本場大島紬の主な道具類

- 締機(しめばた):絣模様を作るため、糸に模様を定着させる特殊な織機。

- 方眼紙・図案設計紙:正確な絣模様を描くための設計ツール。

- 織機(高機):緻密な柄をずれなく織るための専用機材。

こうした自然素材と特注道具を駆使し、数ヶ月から1年もの時間をかけて一反の大島紬が完成します。

本場大島紬の製作工程

二度織って一つの絣を描く、手仕事の集大成

本場大島紬の製作は30以上の工程に及び、各段階に専門職人の技が息づいています。

- 図案作成

方眼紙に意匠を描き、経緯糸ごとの配置を設計。 - 絣締(かすりじめ)

締機を使い、染めたくない部分を木綿糸で縛る「一度目の織り」。 - 染色(泥染・彩色染)

テーチ木と泥を交互に使い、深い黒褐色を作り出す。カラフルな合成染料も用いる。 - 目破(めやぶり)

染色後に綿糸を解き、模様の精度を調整。 - 本織(ほんおり)

糸を一本ずつ配置し、設計図通りに丁寧に織り上げる。 - 検査・仕上げ

大島紬織物協同組合の検査場で品質認証を受け、反物として完成。

完成した反物は、図案・技法・品質すべてにおいて「本場」の名にふさわしい、世界に誇れる芸術作品です。

本場大島紬は、奄美の自然・泥染技法・絣の精緻さが三位一体となった、日本が世界に誇る絹織物です。1300年を超える歴史と「本場」の証しである制度によって、質・価値が担保されます。価格帯や購入時の真贋チェックなど現代ニーズにも応えながら、若手職人育成プロジェクトで次世代へと技術を継承。今、古と現代を繋ぐ織物として再評価されています。