出雲石燈ろうとは?

出雲石燈ろう(いずもいしどうろう)は、島根県松江市と鳥取県境港市で製作される伝統的な石工芸品です。庭園や寺社の景観を彩るための石灯ろうとして知られ、原材料には「来待石(きまちいし)」と呼ばれる、加工性と風化美に優れた砂岩が用いられます。

最大の魅力は、設置後すぐに自然に苔むし、景観に溶け込む性質にあります。来待石の持つ独特の質感と、仏教美術や造園文化を背景とした意匠が融合し、静謐で品格ある佇まいを醸し出しています。

| 品目名 | 出雲石燈ろう(いずもいしどうろう) |

| 都道府県 | 鳥取県、島根県 |

| 分類 | 石工品 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年6月2日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(3)名※鳥取県 3(18)名※島根県 |

| その他の鳥取県、島根県の伝統的工芸品 | 弓浜絣、因州和紙(全3品目)※鳥取県 石州和紙、雲州そろばん、石見焼(全4品目)※島根県 |

出雲石燈ろうの産地

苔むす庭園に寄り添う、風土と信仰の石の郷

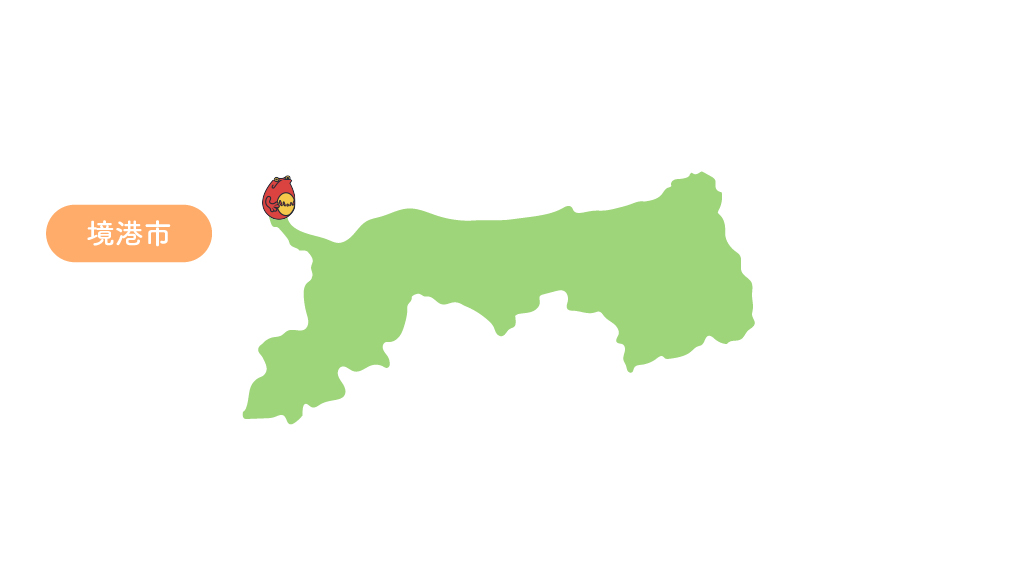

主要製造地域(鳥取県)

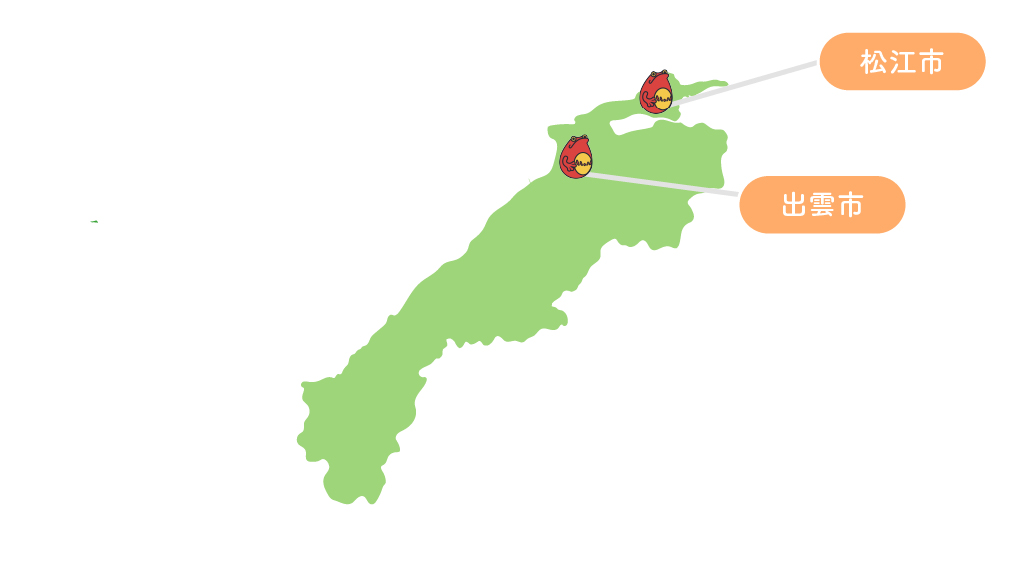

主要製造地域(島根県)

出雲石燈ろうの産地は、島根県松江市宍道町および鳥取県境港市。特に松江市の来待地区は、古来より「来待石」の名で知られる石材の産地として有名です。来待石は古墳時代の石棺・石室に使われるなど、極めて長い石工の歴史を誇ります。中世以降は、寺社の石仏や石碑に用いられ、江戸時代には松江藩の保護政策により、藩外への持ち出しが禁じられた「御止石(おとめいし)」として管理されました。こうした歴史的背景により、石工技術がこの地域に集積・洗練されていきました。

宍道湖周辺は、出雲大社や八重垣神社など古代信仰の中心地に近く、神仏習合の影響を受けた石灯ろうの文化が深く根づいています。加えて、松江城下町には茶道や武家文化が残り、日本庭園を構成する要素として石灯ろうが重用されてきました。

山陰地方特有の高湿度と降雨量は、来待石に苔を自然に付着させるのに理想的な条件です。この「苔むす石の美学」は、風化を劣化とせず“趣”として捉える日本庭園文化と調和しており、出雲石燈ろうの最大の魅力の一つとなっています。

こうした歴史・文化・自然条件の三位一体により、出雲石燈ろうは単なる石製品を超えて、風景と心に灯る“造形美”として発展してきたのです。

出雲石燈ろうの歴史

御止石として守られた、石工技術の系譜

出雲石燈ろうの歴史は非常に古く、出雲の神話文化と日本庭園の美意識が交差する中で育まれてきました。その技術と素材は、時代ごとの暮らしや信仰と密接に結びついています。

- 3〜7世紀(古墳時代):来待石が石棺や古墳の石室材として使用される。石材としての加工性と耐久性が評価されていたことがうかがえる。

- 8〜12世紀(平安時代):仏教建築の広まりとともに、来待石による石仏や石塔の制作が始まる。

- 14〜16世紀(室町時代):庭園文化とともに石灯ろうの様式が定着。来待石が建材や造園石材として利用される。

- 17世紀前半(江戸時代初期):松江藩主・松平直政が来待石を「御止石」に指定し、藩の特産品として保護。石灯ろうの製作が本格化。

- 18世紀中頃:春日型・岬型など各種灯ろうの様式が定まり、寺社や武家庭園に広く普及。

- 19世紀後半(明治時代):近代造園が盛んになり、東京や関西方面からの需要が高まる。室内装飾用や輸出向け製品も登場。

- 1976年(昭和51年):出雲石燈ろうが経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:伝統的な石灯ろうに加え、LED照明やインテリア用途の現代的作品も生産。海外の日本庭園やホテルにも導入されるようになる。

御止石としての制度により、来待石の品質と技術が守られ、出雲石燈ろうは静かに、しかし着実にその技を磨いていきました。

出雲石燈ろうの特徴

苔むす石に宿る静けさ、時とともに美しさを深める灯ろう

出雲石燈ろうの最大の魅力は、自然との調和にあります。設置されたその日から、灯ろうは周囲の風景に溶け込み、雨や霧に濡れ、風にさらされながら、やがて静かに苔むしていきます。こうした“風化によって完成する美”は、日本独自の美意識である「侘び寂び」と深く結びついており、庭園に置かれた石燈ろうは、年月を経るごとに味わいを増していくのです。

その素材となる来待石は、粒子が細かく柔らかいため、繊細な彫刻が施しやすく、石でありながらどこか温かみのある表情を見せてくれます。たとえば、雪見灯ろうの丸みを帯びた笠や、春日灯ろうの格調高い火袋には、まるで生き物のような柔らかさと気品が宿っています。

また、出雲石燈ろうには、設置後しばらくすると自然に苔が付きはじめるという特徴があります。この苔は単なる風化ではなく、庭に馴染んだ証、すなわち“そこに居てよい存在”として認められた証しとも捉えられています。苔むした灯ろうには、時間が織りなす深い情緒が宿り、庭全体の景観に静かな奥行きを与えてくれるのです。

さらに近年では、この伝統技術を活かして現代のライフスタイルに調和する新たな試みも行われています。たとえば、火袋の内部に小型のLED照明を仕込み、石の外観をそのままに幻想的な灯りをともすガーデンライトなどが開発され、和風の旅館や日本庭園の夜間演出に使われています。昼は景観に溶け込み、夜はやさしい光で空間を照らすその姿には、古き良き工芸の美しさと、現代の暮らしとのつながりが感じられます。

出雲石燈ろうの材料と道具

石の目を読む、重さと対話する職人の感覚

出雲石燈ろうの製作は、石の目利きから始まり、彫りと仕上げに至るまで、石工職人の熟練した感覚と伝統技法によって成り立ちます。

出雲石燈ろうの主な材料類

- 来待石:粒子の細かい凝灰質砂岩。柔らかく彫刻しやすい。耐久性があり、苔が付きやすく風景に馴染む。

出雲石燈ろうの主な道具類

- 手おの:石材の荒削りに使う。

- ツルハシ:石を割る、削るための基本道具。

- のみ:細部の彫刻に用いられ、図案に応じて使い分ける。

- ハンマー:のみと併用して彫刻を進める。

- 表面加工用の仕上げ道具:鮫肌仕上げ、粒子状仕上げなどに対応。

これらの道具を用いて、石という無機質な素材に生命を吹き込むような彫刻が施されていきます。

出雲石燈ろうの製作工程

風化に耐えて美しさを増す、石灯ろうの製作工程

出雲石燈ろうの製作は、採石から完成まで、すべての工程が職人の手仕事で行われます。石と向き合い、素材の個性に寄り添いながら形を作り上げていきます。

- 採石

宍道町の山間部で来待石を切り出す。大きさや質感を見極めて選定する。 - 型づくり

灯ろうの形式に合わせて、手おのやツルハシで大まかな形状を整える。 - 彫刻(ほり)

のみやハンマーを使い、意匠や装飾を彫り込んでいく。伝統意匠に加え、施主の要望による図柄も可能。 - 仕上げ加工

用途や意匠に応じて、滑らかに磨く・粒状に削る・ざらざらとした“鮫肌仕上げ”にするなど多様な技法で仕上げる。

完成した石灯ろうは、時を経て苔が付き、周囲の景観に静かに溶け込んでいきます。

出雲石燈ろうは、風化を美に変えるという日本独自の美意識を象徴する存在です。かつて武家屋敷や寺社の庭園を照らしたこの石工芸は、今や現代建築や海外庭園にまで広がりつつあります。来待石という特別な素材と、彫りの伝統を受け継ぐ職人たちの手によって、出雲の石燈ろうはこれからも静かに、しかし確かに、日本の“灯りの文化”を未来へと繋いでいくのです。