香川漆器とは?

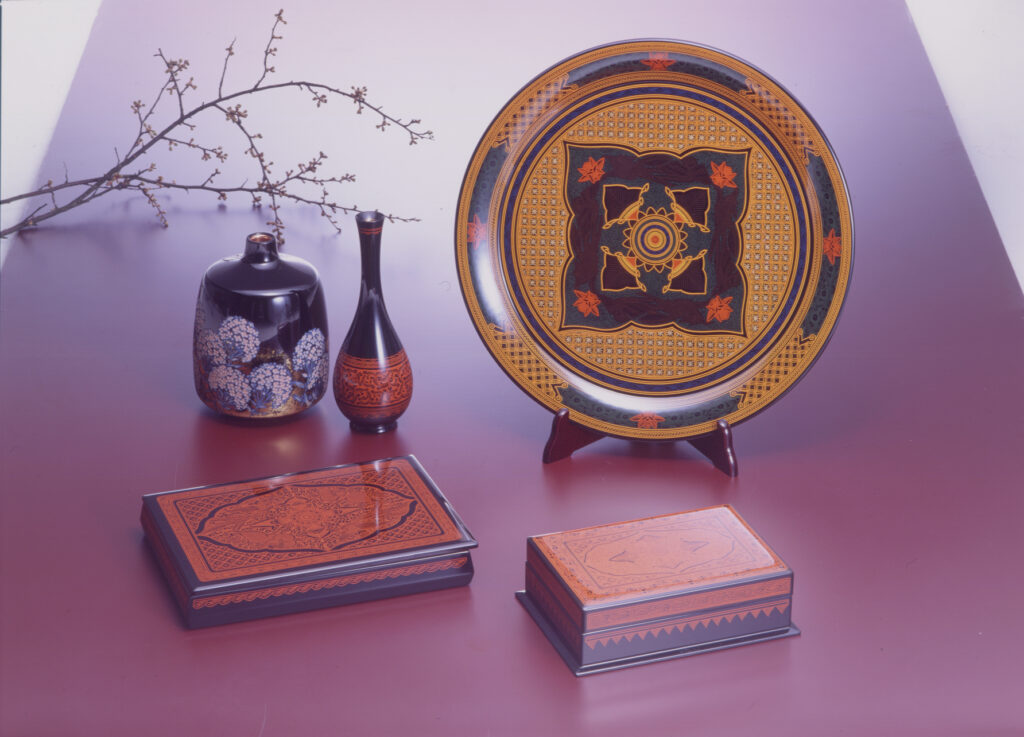

香川漆器(かがわしっき)は、香川県高松市を中心に製作されている伝統的な漆工芸です。五つの装飾技法─、蒟醬(きんま)、存清(ぞんせい)、彫漆(ちょうしつ)、後藤塗(ごとうぬり)、象谷塗(ぞうこくぬり)、を駆使した多彩な表現が魅力で、国内外から高い評価を受けています。

その特色は、漆の深みと文様の繊細さが共鳴する優雅な意匠。器や飾棚、文箱などの実用品にとどまらず、美術工芸品としても愛される存在です。

| 品目名 | 香川漆器(かがわしっき) |

| 都道府県 | 香川県 |

| 分類 | 漆器 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年2月26日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 14(44)名 |

| その他の香川県の伝統的工芸品 | 丸亀うちわ(全2品目) |

香川漆器の産地

城下町文化とアジアの漆芸が交錯する、香川の風土

主要製造地域

香川漆器の主産地は、讃岐国の中心として栄えた高松市周辺です。江戸時代初期に高松藩の藩庁が築かれたことで城下町が形成され、文化人や商人が集い、工芸・芸術活動が盛んに行われるようになりました。とくに初代藩主・松平頼重は、茶道や生け花、漢詩などの諸芸に通じた文化人であり、町民にも芸術への関心を高めた人物とされています。

そのため、高松は早くから茶器や文箱、香合などの工芸需要が高く、漆器に対しても装飾性と芸術性の両立が求められました。こうした背景が、象谷の蒟醬に代表される洗練された装飾技法の成立を後押ししたと考えられます。

また、香川県はアジア大陸に比較的近い立地にあり、古くから朝鮮・中国・東南アジア文化の影響を受けてきた地域でもあります。象谷が影響を受けたとされるアジア漆芸の技術や文様も、この地の文化的素地に溶け込みやすい土壌があったといえるでしょう。

さらに、香川県は一年を通じて温暖な瀬戸内気候に属しており、降水量が少なく湿度が安定していることから、漆の乾燥と定着に最適な環境です。漆器づくりには温度・湿度管理が不可欠なため、自然条件としてもこの地はきわめて優位性を持っています。

こうした歴史・文化・気候の三拍子が揃うことによって、香川漆器という多彩で洗練された工芸が発展してきたのです。

香川漆器の歴史

象谷が受け継ぎ、洗練させた漆芸文化の軌跡

香川漆器は、漆器文化の受容と昇華を経て独自の発展を遂げてきました。

- 1642年:高松藩が成立。松平頼重が初代藩主に就任し、文化育成を奨励。

- 18世紀中頃:高松城下で漆器生産が始まり、藩の保護政策のもと発展。茶道具・盆・文箱などの需要が増える。

- 1806年:香川漆器の礎を築いた玉楮象谷(たまかじ ぞうこく)が高松に生まれる。

- 1825年頃:象谷が京都に遊学し、中国・東南アジアの古漆器に触れる。漆芸の幅広い技法を習得。

- 1830年代:帰郷後、蒟醬(きんま)技法を独自に確立。象谷塗・彫漆・存清などの装飾技法も体系化。

- 幕末〜明治初期:上層階級向けの美術品から、生活用品への応用が進む。後藤塗が普及。

- 1900年代初頭:香川県内で漆器職人が増え、香川漆器の名が定着。

- 1950年代:観光ブームとともに伝統工芸品としての再注目が始まる。

- 1976年(昭和51年):香川漆器が経済産業大臣により「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:美術展・国際工芸展で受賞多数。若手職人による現代的デザインの導入も進む。

香川漆器の特徴

五彩の技が紡ぐ、絢爛と品格の融合

香川漆器の最大の特徴は、ひとつの産地に五種類もの異なる技法が集積している点にあります。

- 蒟醬(きんま):細く刻んだ線彫りに色漆を埋めて研ぎ出す繊細な加飾技法。中国・東南アジアの漆器文化をもとに象谷が確立。

- 存清(ぞんせい):文様に沿って色漆を塗り分け、厚みと発色で文様を浮き立たせる技法。雅な雰囲気が魅力。

- 彫漆(ちょうしつ):漆を何十層にも塗り重ね、彫刻的に文様を彫り出す。重厚で立体感ある仕上がり。

- 後藤塗(ごとうぬり):柿渋などで下地を固め、上塗りの漆で艶やかに仕上げる実用的技法。庶民向けにも普及。

- 象谷塗(ぞうこくぬり):渋下地に鉄漿(おはぐろ)を混ぜて独特の深みを出す、象谷創案の技法。渋味ある表情が特徴。

このように、香川漆器は用途や意匠、目的に応じて技法を選び分けられる柔軟性と、漆工芸の粋を極めた装飾性の両立を実現しているのです。

香川漆器の材料と道具

漆と文様を操る、指先と目の技術

香川漆器の製作では、漆の品質や文様の精度が完成度を左右します。素材の選定から加飾まで、一貫して高度な職人技が求められます。

香川漆器の主な材料類

- 漆(うるし):国内産を中心に使用。透明度や粘度の違いで用途が分かれる。

- 木地(ミズメザクラ・ホオノキなど):器や箱の素地となる。

- 色漆(顔料入り漆):朱・緑・黄・白・黒など。技法によって色数は変動。

- 渋下地:後藤塗・象谷塗の下地材として用いられる。

香川漆器の主な道具類

- 彫刻刀:蒟醬や彫漆で文様を彫る際に使用。

- 筆:色漆を塗り分けるための細筆・面相筆。

- 砥石・研磨布:漆の表面を均し、文様を浮き立たせる。

- 漆刷毛:均一な塗布に用いる道具。

こうした材料と道具を用い、何層もの塗り・彫り・研ぎの工程を重ねて、香川漆器ならではの深みと華やかさが生み出されていきます。

香川漆器の製作工程

何層にも積み重なる、色と艶の美の軌跡

香川漆器の製作工程は、技法によって大きく異なりますが、共通して「塗る→彫る(描く)→研ぐ→塗る」の反復と緻密な手作業が核となります。

- 木地づくり:器や箱の形を木材から削り出し、素地を整える。

- 下地処理:渋下地や錆下地を施して、歪みや割れを防ぐ。

- 上塗り(漆塗り):漆を均一に塗り重ね、乾燥させる(技法により回数は異なる)。

- 加飾作業:

- 蒟醬:線彫り後に色漆を埋め、乾燥後に研ぎ出す。

- 存清:文様に沿って色漆を塗り重ねる。

- 彫漆:幾層にも漆を塗ったのち、彫刻刀で文様を彫る。 - 仕上げ研磨:文様を整え、全体の艶を調整する。

- 完成・検品:光の当たり具合や発色を確認し、製品として仕上げる。

五技法が織りなす色と文様の世界は、まさに塗りと彫りの交響詩。香川漆器は、手間と時間を惜しまぬ工程を経て、使う人の生活に静かな彩りを添えてくれる存在です。

香川漆器は、蒟醬・存清・彫漆など多彩な技法を持ち、香川の文化と気候に育まれた漆工芸の結晶です。雅やかな文様と漆の深みに、職人の美意識が息づいています。贈り物から美術品まで、日常に優雅な彩りを添える逸品です。