久米島紬とは?

久米島紬(くめじまつむぎ)は、沖縄県の久米島町で作られる伝統的な絹織物で、素朴で力強い風合いと自然由来の染色による深い色合いが特徴です。養蚕から糸づくり、染色、織りまでのすべての工程が手作業で行われており、植物染料や泥染めによって生まれる奥行きのある色彩が魅力です。

久米島紬はかつて日常着として親しまれてきましたが、その高度な技術と渋く洗練された美しさから、現在では高級な礼装用織物としても評価されています。

| 品目名 | 久米島紬(くめじまつむぎ) |

| 都道府県 | 沖縄県 |

| 分類 | 織物 |

| 指定年月日 | 1975(昭和50)年2月17日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 18(33)名 |

| その他の沖縄県の伝統的工芸品 | 知花花織、宮古上布、読谷山花織、壺屋焼、琉球絣、琉球漆器、与那国織、八重山ミンサー、喜如嘉の芭蕉布、八重山上布、首里織、読谷山ミンサー、琉球びんがた、南風原花織、三線(全16品目) |

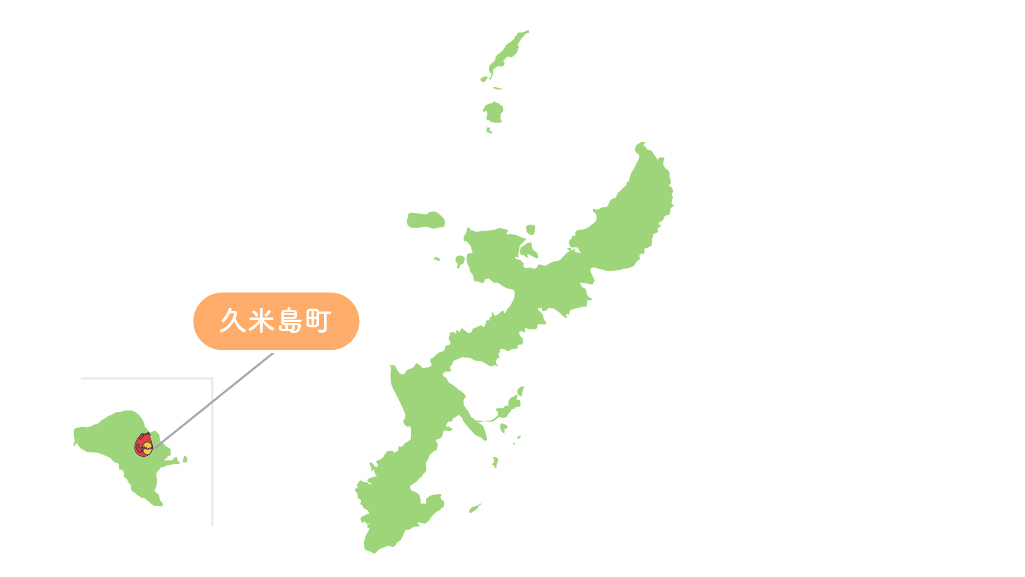

久米島紬の産地

サトウキビ畑と海に囲まれた、久米島ならではの工房風景

主要製造地域

久米島紬の産地である久米島町は、沖縄本島から西へ約100kmに位置し、青い海と緑豊かな自然に囲まれた島です。サトウキビ畑が広がる穏やかな風景の中に、織物工房や染色作業場が点在しており、自然の恵みと調和しながら伝統技術が受け継がれています。

地域では、保存会や研修施設が若手育成に取り組み、観光客向けの体験施設や展示会なども開催され、伝統工芸を次世代につなぐ取り組みが活発に行われています。

久米島紬の歴史

琉球王朝に愛された、島の誇りとともに歩んだ織物

久米島紬の歴史は古く、琉球王朝時代には王府への貢納品として位置づけられていました。島で織られた布は「島紬」と呼ばれ、質の高い絹織物として王族や士族の間で重宝されました。

- 15世紀:琉球王朝の時代、久米島で養蚕と絹織が始まる。

- 17世紀:薩摩藩の支配下で、久米島紬が貢納布として定着。

- 明治〜大正期:沖縄の近代化とともに生産量が一時低下。

- 昭和初期:技術保存の動きが活発化し、再評価が進む。

- 1975年(昭和50年):久米島紬が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 2004年(平成16年):国の「重要無形文化財」に指定される。

久米島紬の特徴

植物染料が生み出す、素朴で奥行きのある美しさ

久米島紬の最大の特徴は、天然素材を活かした染色技法と、手織りならではの風合いにあります。泥染めや植物染めによって、こげ茶・墨黒・藍色など深みのある色調が生まれ、着用を重ねるほどに馴染み、味わいが増していきます。

織りは平織を基本とし、経糸と緯糸に異なる染色を施すことで、微妙に異なる色合いが重なり合い、繊細な縞模様や絣模様を描き出します。出来上がった布はしなやかで軽く、通気性と保温性を兼ね備えており、礼装・外出着・日常着など多様な用途に適しています。

久米島紬の材料と道具

自然素材と向き合う、琉球染織の粋

久米島紬では、島内で養蚕された繭から手で糸を紡ぎ、植物由来の染料で染めた絹糸を使用します。工程ごとに使われる道具も、長年の経験に基づいて使い込まれたものばかりで、職人の手に馴染むよう工夫が凝らされています。

久米島紬の主な材料類

- 繭:久米島で育てられた蚕の繭。糸の強さと光沢が布の質感を左右する。

- 絹糸:繭から紡ぎ、手で撚りをかけた糸。自然なムラが温かみある風合いを生む。

- 染料(車輪梅、福木、泥、藍など自然素材):植物や泥を利用した天然染料。奥行きのある色合いと深みを与える。

久米島紬の主な道具類

- 織機(高機・地機):布を織るための機織り台。地機は床に座って織る伝統的な形式。

- 管巻き器:糸を管に巻き取る道具。織機で糸を均一に扱うために欠かせない。

- 糊付け道具:糸に糊をつけて張りを整えるための道具。織りの精度を高める役割を持つ。

- 綜絖(そうこう)、筬(おさ):経糸を上下に動かす仕掛けや、糸を均等に並べて織るための枠。模様の表現を支える重要な織具。

久米島紬の道具は、素材や用途に応じて自作・改良されることも多く、道具そのものも地域の文化財といえる存在です。

久米島紬の製作工程

自然とともに歩む、久米島紬の製作工程

久米島紬の製作は、自然のリズムに寄り添いながら丁寧に進められます。繭から糸を紡ぎ、染め、織るまでのすべてが手作業で行われ、その一つひとつに職人の感性と技術が凝縮されています。

- 養蚕

島内で蚕を飼育し、繭を育てる。 - 製糸・手撚り

繭から糸を紡ぎ、撚りをかけて丈夫な絹糸を作る。 - 染色

車輪梅や福木、泥などを使い、糸に奥行きのある色を染める。 - 絣括り

模様を出すために、糸を括って染色する技法(絣)を施す。 - 整経・機上げ

糸を織機にかける準備を整える。 - 織り

高機または地機で、ゆっくりと織り進める。 - 仕上げ

織り上がった布を湯のしし、検反して完成。

一反の布を仕上げるまでに数ヶ月以上を要する久米島紬。その全工程において、琉球の自然と共に歩む職人たちの想いが染み込んでいます。