小代焼とは?

小代焼(しょうだいやき)は、熊本県北部で17世紀から続く伝統的な陶器です。地元で採れる鉄分の多い小代粘土を用い、素地全体に施釉した上にさらに釉薬を重ね掛けする「二重掛け」技法で、流れるような模様と厚みのある質感を生み出します。

その作風は、実直で素朴ながらも、どこか荒々しさと力強さを感じさせる存在感があり、日常の器としての実用性と、芸術的な美しさを兼ね備えています。肥後藩の御用窯として茶道具や酒器が作られた歴史を持ち、現在では花器や食器、オブジェなど、多様な表現に発展しています。

| 品目名 | 小代焼(しょうだいやき) |

| 都道府県 | 熊本県 |

| 分類 | 陶磁器 |

| 指定年月日 | 2003(平成15)年3月17日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 2(3)名 |

| その他の熊本県の伝統的工芸品 | 天草陶磁器、肥後象がん、山鹿灯籠(全4品目) |

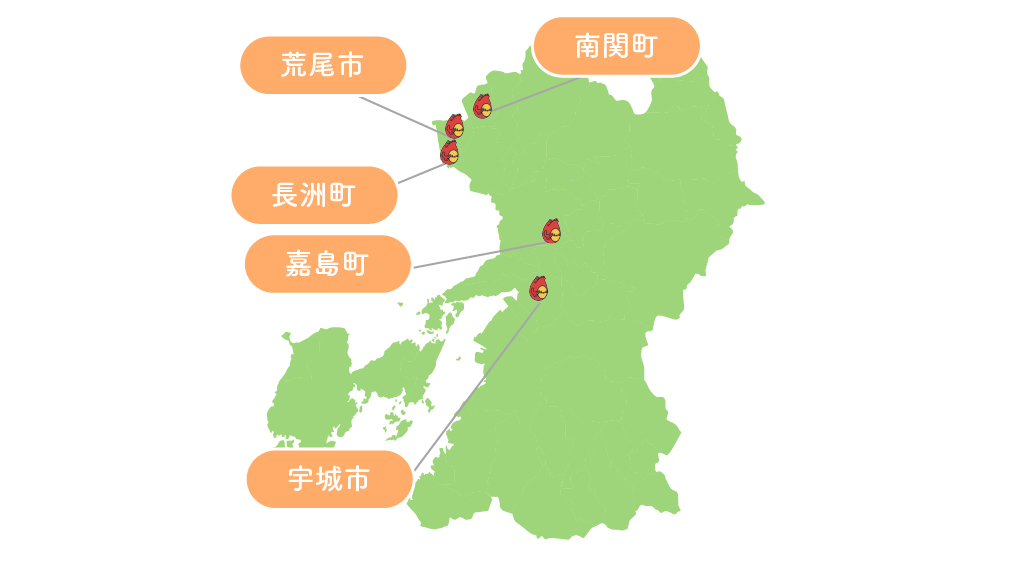

小代焼の産地

肥後の風土と暮らしが育んだ、土と炎の陶芸文化

主要製造地域

小代焼の産地は、熊本県北部の荒尾市・南関町・長洲町を中心とする小岱山(しょうだいさん)一帯です。標高501メートルの小岱山は、なだらかな地形と豊かな植生をもつ独立峰で、麓には鉄分を多く含み小石粒の混ざる良質な陶土「小代粘土」が豊富に採取されてきました。

江戸時代初期に細川家の転封に伴い豊前から陶工たちが移住し、小岱山麓で登り窯を築いたことから、藩の保護のもと御用窯としての発展を遂げました。武家文化の中で茶道具や酒器の需要が高まるとともに、庶民の日用品としての皿・鉢なども盛んに焼かれるようになり、生活文化と密接に結びついた焼き物として根づいていきます。

文化的には、民藝運動の思想と共鳴するような“用の美”が評価され、昭和期以降は日常使いの器として再評価されるようになりました。現在では小代焼の里として観光地化も進み、工房の見学や陶芸体験を通じて地域の文化と伝統に触れる機会も多く提供されています。

小代焼の歴史

御用窯から生活陶器へ、そして民藝へと受け継がれる技と美

小代焼は、17世紀初頭の創始から、近代の民藝運動、そして現代へと脈々と受け継がれてきた陶芸文化です。

- 1632年(寛永9年):細川忠利の肥後入国に際し、豊前国から陶工・牝小路源七と葛城八左衛門が随行し、小岱山麓に登り窯を築く。小代焼の起源。

- 1640年代:肥後藩の御用窯として、茶道具・徳利・花入などを製作。藩主や上級武士の使用に供される。

- 1700年代初頭:庶民の生活雑器(皿・鉢・壺)の製造が本格化。生産量が増え、地域の主要産業として定着。

- 1800年代初頭:登り窯の技術が洗練され、薪による還元焼成で釉調の深みが増す。

- 1870年代〜(明治期):明治維新とともに藩の庇護が失われ、窯の数が減少。一部の窯元が民間の手で伝統を継承。

- 1950年代:民藝運動の流れを受け、陶芸家や識者によって小代焼の価値が再発見され、再興が始まる。

- 1970〜80年代:各地に工房が復活し、現代の暮らしに寄り添う器づくりへと展開。

- 2003年(平成15年):小代焼が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

長い歴史の中で、実用から芸術へ、そして生活と調和する工芸へと進化してきた小代焼。その系譜は今も新しい表現を模索しながら受け継がれています。

小代焼の特徴

自然の偶然と人の技が生む、素朴にして雄渾な焼き物

小代焼の最大の特徴は、何といってもその釉薬の美しさにあります。焼成前に素地全体へ施釉し、さらに上から釉薬を流し掛ける「二重掛け」の技法により、まるで山間を流れる滝のような模様が器の表面に生まれます。この技法は偶然性を含み、すべての作品に一点物の個性が宿るのが魅力です。ときに流れ落ちた釉薬が器の底で結晶化し、青白く光る部分が現れることもあります。これは「釉だまり」と呼ばれ、小代焼の見どころのひとつです。

また、鉄分を多く含む「小代粘土」による素地の色合いや風合いも、小代焼の印象を形づくっています。小石粒が混ざることで表面に微細な凹凸が生まれ、触感としても独特の手ざわりが楽しめます。厚手で重量感があり、素朴ながらも堂々とした佇まいを感じさせるのも特徴です。

小代焼の材料と道具

自然の恵みを焼き締める、土と灰の陶芸技法

小代焼の製作では、地元の自然素材を活かした粘土・釉薬と、伝統的な陶芸道具が用いられています。

小代焼の主な材料類

- 小代粘土:鉄分と小石粒を含む地元産の陶土。素朴で力強い風合いを生む。

- 藁灰:稲藁を焼いて作る灰。透明感のある釉調と青白色の表情を生み出す。

- 木灰:広葉樹などを焼いた灰。マットで深みのある釉調を演出。

- 長石:釉薬の融点調整や艶のある質感づくりに使用される。

小代焼の主な道具類

- 轆轤(ろくろ):手引き・電動ともに用いられる成形道具。

- ヘラ・カンナ:成形時に形を整えたり表面を削るための道具。

- 掛け釉道具(柄杓・注器):釉薬を施すための道具。流し掛け用にも使う。

- 登り窯・ガス窯:登り窯による還元焼成が伝統。現代ではガス窯も併用される。

小代焼は、自然素材と手道具の繊細な使い分けによって生まれる、土と火の対話が息づく陶器です。

小代焼の製作工程

釉薬に景色を託す、登り窯が生む手業の流れ

小代焼の製作は、素材選びから成形、釉掛け、焼成に至るまで、全ての工程に熟練の技と感性が求められます。

- 粘土づくり

小代粘土を採取・精製し、小石などの粗さを活かしながら練り上げる。 - 成形

轆轤や手びねりで器の形をつくる。用途に応じた厚みやバランスが重要。 - 乾燥・素焼き

ゆっくりと自然乾燥させた後、800℃前後で素焼き。 - 釉掛け(二重掛け)

まず地釉を全体にかけ、その上から別釉を流しかけ模様を描く。 - 本焼き

登り窯などで1,200℃前後の高温焼成。還元焼成により釉調が深まる。 - 仕上げ・検品

冷却後、底部の研磨や不良の選別を行い、作品として完成させる。

こうして完成した小代焼は、自然の偶然と人の意図が融合した、唯一無二の器として私たちの手に届きます。

小代焼は、熊本の風土と歴史、そして職人の感性が織りなす、実用性と美を兼ね備えた焼き物です。釉薬の流れに景色を見いだす「二重掛け」の技法や、小代粘土による土の力強さが魅力。ひとつひとつに個性が宿るその器は、まさに“使う芸術品”と呼ぶにふさわしい存在です。