土佐和紙とは?

土佐和紙(とさわし)は、高知県のいの町・土佐市を中心に作られている伝統的な手漉き和紙です。越前和紙・美濃和紙と並ぶ「日本三大和紙」のひとつとして知られ、千年以上の歴史を持つ紙の名産地として知られています。最大の特徴は、地元・仁淀川(によどがわ)の極めて清らかな水と、高知県産の繊維質に優れたコウゾが生み出す「薄くて丈夫」な品質。その技術は時代を超えて進化し、現在では文化財の修復や美術工芸、日用品まで、多様な用途に展開されています。

なかでも「土佐典具帖紙(とさてんぐじょうし)」は、厚さわずか0.03〜0.05mmと世界最薄ながら非常に強靱な紙として知られ、「カゲロウの羽」と称されるほどの繊細さを誇ります。

| 品目名 | 土佐和紙(とさわし) |

| 都道府県 | 高知県 |

| 分類 | 和紙 |

| 指定年月日 | 1976(昭和51)年12月15日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 0(19)名 |

| その他の高知県の伝統的工芸品 | 土佐打刃物(全2品目) |

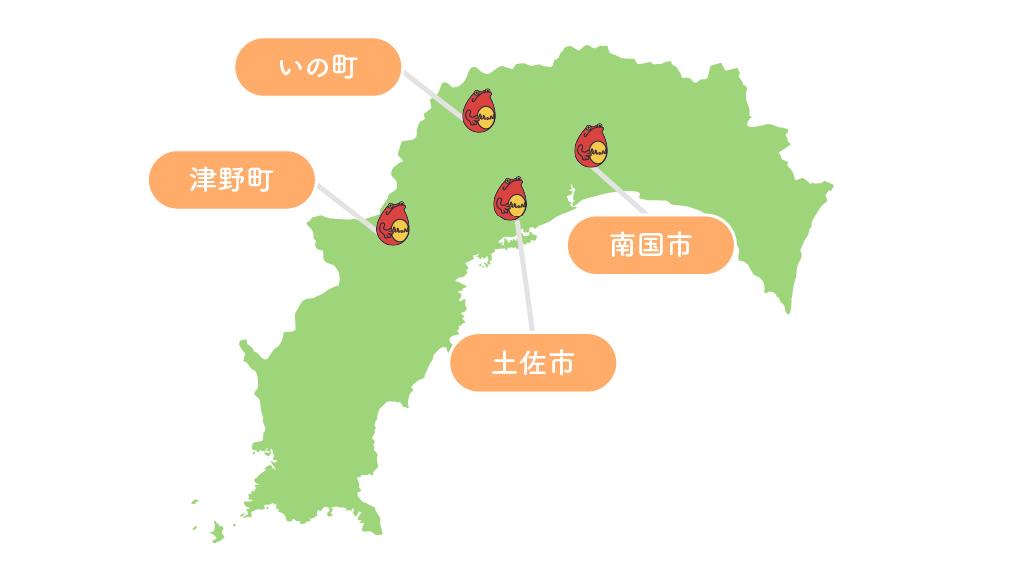

土佐和紙の産地

紙漉きの里に息づく、仁淀川と紙の文化

主要製造地域

土佐和紙の主産地は、高知県中部に位置するいの町および土佐市周辺です。この地域を潤すのが、四国山地を源とする清流・仁淀川(によどがわ)。「仁淀ブルー」として全国的に知られるその水は、和紙づくりに不可欠な清潔さと安定した水量を備えており、土佐和紙の品質を支える生命線となっています。

この地域はいにしえより「紙のまち」として知られ、平安時代にはすでに製紙が行われていた記録が残っています。中世から近世にかけては土佐藩の保護を受け、江戸時代には「土佐七色紙」が将軍家への献上品として選ばれるなど、格式ある特産品として全国に知られてきました。こうした藩政期の奨励や流通網の整備が、紙漉きの技術と文化を地域に根付かせました。

紙とともに歩んだ町の営みが現在まで続いており、和紙神社や紙の博物館といった施設があるほか、地元の学校では紙漉き体験が授業に取り入れられるなど、日常のなかに紙文化が根を下ろしています。

気候面でも和紙づくりに好適な条件が揃っています。四国山地の森林から豊富に得られるコウゾ、冬季の低湿と寒風による乾燥のしやすさ、そして仁淀川流域の軟水が、繊維を傷めずに加工するのに適しており、紙質に優れた和紙の生産を可能にしています。

自然、歴史、文化が三位一体となって土佐和紙の産地は形成されており、まさに紙づくりの理想郷と言えるでしょう。

土佐和紙の歴史

千年を超えて受け継がれる、紙と人の物語

土佐和紙は、長い年月をかけて発展を遂げてきた和紙文化の粋です。

- 927年(延長5年):「延喜式」に土佐からの紙の献上が記載される。官製文書用紙としての格式を備えていたことが示唆される。

- 930年代頃(平安中期):歌人・紀貫之が土佐国司として在任中、製紙業を奨励したとの伝承が残る。

- 1600年代前半(江戸初期):藩の政策により紙漉きが奨励され、いの町周辺で和紙産業が本格化。

- 1700年代後半:「土佐七色紙」が草木染めの技術とともに発展。将軍家への献上品に選ばれる。

- 1830年代頃(天保年間):いの町を中心に家庭内製紙が普及し、女性の手仕事としても定着。

- 1860年代(幕末):吉井源太が生まれ、家業の製紙業を継承。

- 1870年代(明治初期):吉井源太が大型簀桁を考案。飛躍的な増産と品質向上を実現。

- 1880〜1890年代:「土佐典具帖紙」など28種類の紙を開発。国内外で高評価を得る。

- 1976年(昭和51年):土佐和紙が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:文化財修復用途やアート作品、文具などに活用され、再注目される。

土佐和紙の特徴

透けるような薄さに、伝統と革新が宿る紙

土佐和紙の最大の魅力は、繊維の質と技術の高さが織りなす「極薄で強靱」な紙質にあります。たとえば世界一薄い和紙として知られる「土佐典具帖紙」は、その厚さわずか0.03〜0.05mmながら、長繊維のコウゾによって驚くほどの強度を誇ります。紙とは思えないほどのしなやかさと透明感があり、文化財修復の現場では「カゲロウの羽」と称される繊細さで知られています。

こうした品質は、原料のコウゾだけでなく、紙漉き前の「こぶり」という独特の工程によって支えられています。繊維を水中でまんべんなく分散させるこの作業が、紙の均質さと耐久性を決定づけるのです。

また、工房ごとに作られる紙の種類が非常に多彩である点も土佐和紙ならではの特徴です。雲のように繊維が浮かぶ「雲竜紙」、水滴模様が美しい「落水紙」、防虫・防水に優れた「柿渋紙」など、用途や表情に応じた和紙が多数生み出されています。

また、仁王像や仏像、ルーブル美術館所蔵の絵画など、国内外の文化財修復で実際に使用されている実績が、土佐和紙の技術力を象徴しています。

土佐和紙の材料と道具

仁淀川の水と、土佐の繊維が支える紙づくり

土佐和紙の製作には、清らかな水と高品質な繊維、そして熟練の道具が欠かせません。原料・道具・技術が三位一体となることで、世界屈指の和紙が生まれるのです。

土佐和紙の主な材料類

- コウゾ:主原料。高知産は繊維が長く、紙が強くなる。

- ミツマタ:表面が滑らかで、光沢ある紙になる。

- ガンピ:透明感と光沢を持ち、美術紙に適す。

- ネリ(トロロアオイの粘液):繊維を均一に分散させる。

土佐和紙の主な道具類

- 簀桁(すけた):紙を漉くための枠。吉井源太により大型化。

- 桶・すき舟:紙料を入れて紙を漉く水槽。

- こぶり篭:繊維をほぐし、均等に混ぜる専用道具。

- カシの棒:繊維を叩きほぐす際に使用。

- 干板:紙を貼って乾燥させるための板。

こうした素材と道具のすべてを地元でまかなえる体制が、土佐和紙の品質と多様性を支えています。

土佐和紙の製作工程

水と繊維が織りなす、伝統手漉き和紙の道

土佐和紙は、一枚一枚、職人の手作業で丁寧に仕上げられます。以下は、代表的なコウゾを用いた紙漉きの工程です。

- 煮る

コウゾなどの原料をアルカリ溶液で数時間煮込み、繊維を柔らかくする。 - 水洗い・さらし

煮た原料を仁淀川の清水で丁寧に洗い流し、漂白や天日干しを行う。 - ちりとり

目視で小さなゴミや不純物を一つひとつ取り除く、繊細な手作業。 - たたく

カシの棒や専用機械で繊維を叩き、ほぐして紙漉きに適した状態にする。 - こぶり

こぶり篭で繊維を水中に沈め、かき混ぜて均等に分散させる重要工程。 - 紙漉き

トロロアオイのネリを加え、「流し漉き」または「ため漉き」で一枚ずつ手漉きする。 - 脱水・乾燥

圧搾機で水を抜いた後、天日や火力を使って丁寧に乾かす。 - 断裁

乾燥した和紙を規格サイズに切り揃え、製品として仕上げる。

職人の目と手が支えるこのプロセスは、決して機械では再現できない“紙の芸術”です。

土佐和紙は、千年の歴史と仁淀川の恵みが育んだ、日本を代表する手漉き和紙です。極薄で強靱な紙質と多彩な種類、そして文化財修復に用いられる技術力の高さは、世界に誇れる日本の紙文化の粋。土佐の自然と職人の知恵が織りなす美の結晶です。