八女提灯とは?

八女提灯(やめちょうちん)は、福岡県八女市を中心に作られる伝統的な提灯工芸品です。特にお盆の時期に、故人やご先祖様を迎えるための「盆提灯」として広く親しまれており、幻想的な明かりと繊細な絵付けが特徴です。

竹や和紙の産地として栄えた八女の地で、200年以上の歴史を積み重ね、職人の手によって一つひとつ丁寧に作られる八女提灯。その光は、単なる照明ではなく、人々の祈りや供養の心を伝える“灯り道”として、今も静かに暮らしに寄り添い続けています。

| 品目名 | 八女提灯(やめちょうちん) |

| 都道府県 | 福岡県 |

| 分類 | その他の工芸品 |

| 指定年月日 | 2001(平成13)年7月3日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 10(15)名 |

| その他の福岡県の伝統的工芸品 | 久留米絣、小石原焼、上野焼、博多織、八女福島仏壇、博多人形(全7品目) |

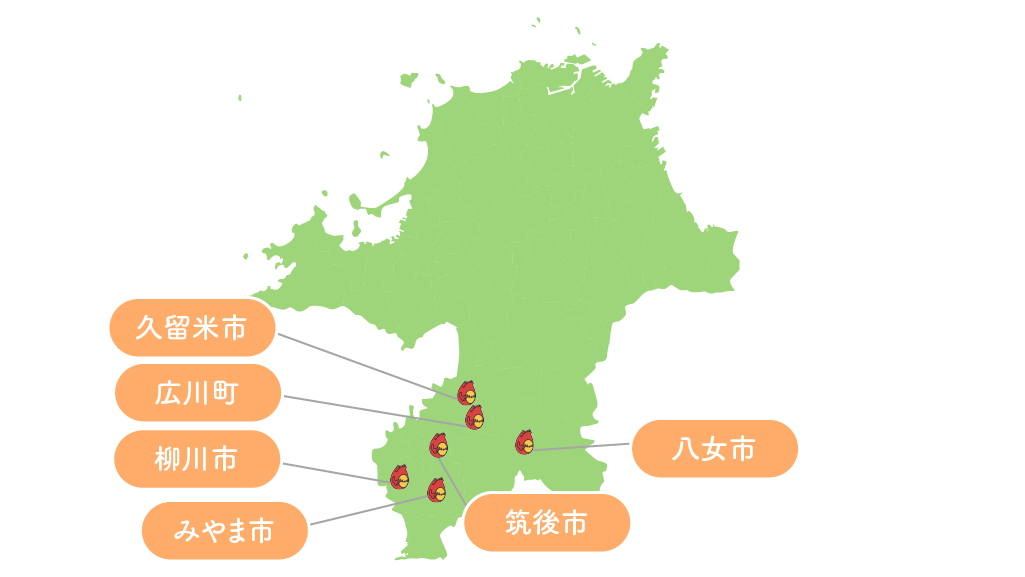

八女提灯の産地

竹と紙と水が紡いだ、灯の都

主要製造地域

八女提灯の産地は、福岡県南部の八女市を中心とする筑後地方です。この地域は、伝統的に「竹」「紙」「水」の三拍子が揃った工芸の理想郷として知られてきました。江戸時代初期から宿場町・城下町として栄え、町人文化が根付きました。特に八女福島は、商家や寺社が集まる経済・信仰の拠点であり、日用品としての提灯の需要が高まりました。お盆の風習や仏教行事の盛んな地域性も、提灯文化の発展を後押ししました。

また、八女提灯は単なる照明器具ではなく、先祖を迎えるための“祈りのかたち”として扱われ、家々の信仰やしきたりに深く結びついています。また、八女手すき和紙や八女福島仏壇、久留米絣などの伝統工芸が集積する中で、素材・美意識・技法が相互に影響しあい、高度な工芸文化圏を形成してきました。

気候的には、筑後地方は年間を通して温暖湿潤で、和紙や絹を扱う上で適した湿度を保ちやすく、素材の保存・加工に向いた環境です。また、筑後川水系の清らかな水が、和紙づくりや染色などに活かされてきました。

こうした歴史・文化・自然環境の三要素が重なり、八女提灯は“筑後の光”とも呼ばれる幽玄な美をまといながら、今も息づいています。

八女提灯の歴史

江戸の庶民信仰とともに灯った、提灯工芸の系譜

八女提灯の歩みは、地域に根ざした信仰と職人たちの技術革新の積み重ねにより形づくられてきました。

- 1804〜1818年(文化年間):八女福島町で、素朴な実用品として「場提灯」の製造が始まる。お盆行事と結びついた供養文化の一部となる。

- 1854〜1860年(安政年間):提灯職人・吉永太平が「一条螺旋巻き」の技術や、薄手の手すき和紙を導入。現在の八女提灯の原型が確立。

- 1877年前後(明治10年代):西南戦争の後、仏壇文化が地方にも広まり、盆提灯の需要が九州各地に拡大。

- 1912〜1926年(大正期):大型の御殿丸や住吉型など装飾性の高い提灯が登場。婚礼や祭礼用としても使われ始める。

- 1945〜1955年(昭和20〜30年代):戦後の復興とともに需要が急増。全国的な盆提灯文化の定着が進む。

- 2001年(平成13年):八女提灯が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:仏事用途に加え、インテリアや贈答品としての展開が進む。技法保存と新製品開発が並行して行われている。

八女提灯の特徴

筆が語る祈りの絵巻、らせんが包む光の造形

八女提灯が他の提灯と一線を画す最大の理由は、その構造美と絵画性にあります。提灯本体は「一条螺旋巻き」と呼ばれる独自の構造を持ち、一本の竹ひご(現在はワイヤーも使用)を螺旋状に巻き上げて作られます。この構造によって、軽さと丈夫さを両立し、美しく均整のとれたフォルムが生まれます。

また、火袋に張る素材は和紙や絹で、なかでも絹張りの提灯は光を柔らかく透過させ、幻想的な光彩を放ちます。この絹に塗る「ドウサ液」は、膠と明礬(みょうばん)を主成分とする下地処理剤で、絹の表面に適度な張りと艶を与えるとともに、絵具のにじみを防ぎ、線や色の発色を安定させる役割を果たします。

絵付けは「速画」と呼ばれる技法で、筆絵師が下描きなしで、あらかじめ記憶した構図をもとに、10張以上の火袋に一気に描きあげる手法です。よく描かれるのは、桔梗、萩、藤、流水などの草花や自然文様。これらには「ご先祖様を迷わず導く」「清らかな水で浄める」「絶え間ない命の循環」といった意味が込められており、供養の心が絵に託されています。

八女提灯の材料と道具

自然素材と筆技が織りなす、八女の伝統美

八女提灯には、地域の自然素材と精緻な道具が活用されます。それぞれの工程で、適切な素材と工具が選ばれ、職人の手によって命が吹き込まれていきます。

八女提灯の主な材料類

- 竹(マダケ):骨組みに使用。かつては全て地元産を使用。

- 和紙:手すき和紙や薄葉紙。透け感と耐久性が求められる。

- 絹布:現在の主流素材。光を柔らかく通す。

- ワイヤー:一条螺旋の芯材として使用されることもある。

- ドウサ液:絹や和紙にコシと艶を与えるための膠+明礬の溶液。

八女提灯の主な道具類

- 羽根型(木型):火袋の型を構成するパーツ。提灯の形状を決める。

- 剃刀:張り付けた絹を整える。精密な刃物が求められる。

- 筆:絵付けに使用。速画に耐える弾力と穂先の精度が必要。

- 墨・絵の具:顔料系を中心に使用。発色と定着性を重視。

素材と道具を知り尽くした職人の手によって、絵と構造が融合した八女提灯の美が形作られます。

八女提灯の製作工程

灯がともるまで、職人たちが繋ぐ

八女提灯は、分業によって支えられた伝統工芸です。各工程は職人ごとに専門分化しており、それぞれの技が連携して一つの提灯を作り上げます。

- 型組み

羽根型(木製パーツ)を組み立てて、提灯の骨組みをつくる。上下のコマで固定。 - ヒゴ巻き

つなぎ合わせた1本の竹(またはワイヤー)をらせん状に巻きつける。一条螺旋が八女提灯の特徴。 - 和紙・絹張り

1間ごとに絹または和紙を丁寧に張り、継ぎ目の位置を揃えて整える。 - ドウサ引き

張った布・紙にドウサを塗布し、艶と強度を与える。 - 絵付け

火袋に草花や風景を筆で描く。速画技法により下描き無しで仕上げられる。

八女提灯は、祈りと暮らしをつなぐ“光の工芸品”です。竹、紙、絹、筆、火——自然と人の技が織りなすこの灯りは、お盆の供養にとどまらず、心を照らす芸術品として今も息づいています。伝統に裏打ちされたその美は、時代を超えて私たちの心に寄り添い続けるでしょう。