この記事では、経済産業省指定の伝統的工芸品の中から【木工品】にスポットライトを当てて、木工品のこれまでの歩みを見ていきます。

伝統的工芸品は日本の気候風土や暮らしに根付いたものです。豊かな森林資源とともに日本ではどのような文化が発展していったのか。ぜひ最後まで読んで、日本文化の発展が日本の森林資源の豊富さ、そして日本の歴史と深く関連していることを発見してもらえると嬉しいです!

木工品って何?

木工品とは日本の豊かな木材資源を活用して作られる、歴史と文化に根ざした木製品のことを指します。日本の国土面積に占める森林の割合(森林率)は約67%で、国土の約3分の2が森林で覆われています。世界平均の森林率は約30%であり、日本の森林率はフィンランド(約74%)やスウェーデン(約69%)などと並び、高い水準にあります。

都道府県別に見ると、森林率が高い順に、高知県(84%)岐阜県(81%)長野県(79%)なんだ!

経済産業省が指定する伝統的工芸品のうち【木工品・竹工品】は33品目です。(※2024年10月17日時点)これは【織物】の38品目に次ぎ、【陶磁器】とともに2番目に多い品目数です。また、挽物技術で作られた木地に漆を施した「漆器(越前漆器や輪島塗など)」にも用いられるなど、日本の伝統的工芸品に深く関わっています。

日本文化と木の関わりを知ろう

森林資源が豊富な日本では古くから木を利用して生活してきました。

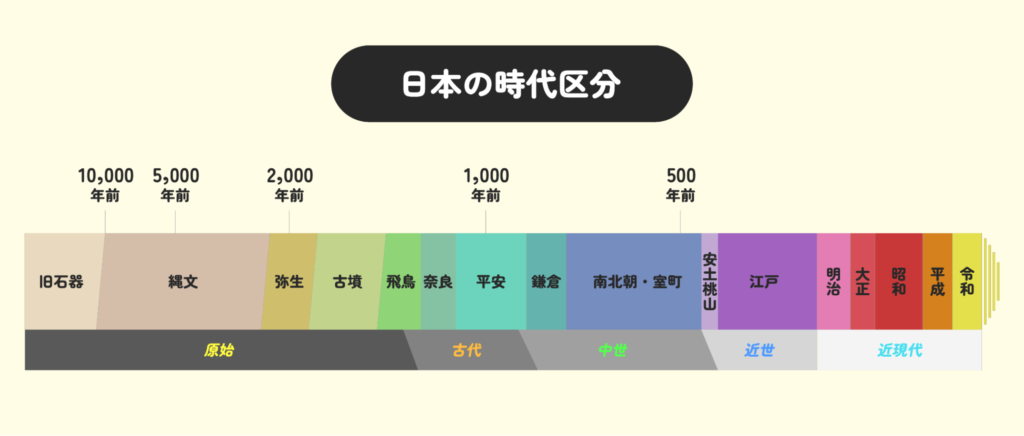

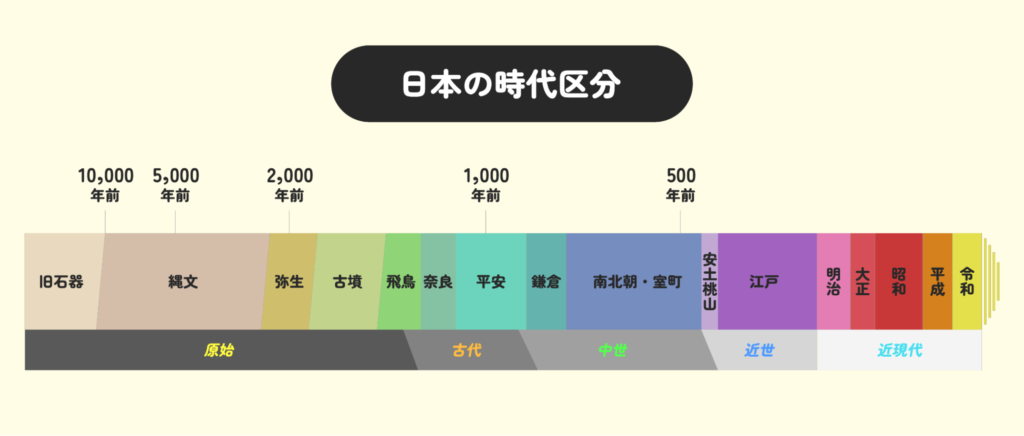

旧石器時代

狩りや採集をして移動生活をしていた時代です。今に残る木工品はほとんどありません。

日本で初めて旧石器時代の石器が発見された遺跡は岩宿遺跡(群馬県)だよ!

縄文時代

狩りや採集を続けながら、竪穴住居を作り、集落を作って定住生活を始めた時代です。竪穴式住居(たてあなしきじゅうきょ)の骨組みや、木をくり抜いた刳物椀(くりものわん)や鉢、丸太舟などが作られました。

料理や食べ物の保存のために土器が作られ始めたんだ!器の歴史は下の記事を読んでみてね!

弥生時代

稲作が始まり、農業中心の生活へと移っていった時代です。弥生時代の中頃から、斧が石製から鉄製のものへと移行しはじめ、弥生時代の後半から古墳時代にかけて、朝鮮半島から轆轤(ろくろ)が伝来したことで「挽く」ことが可能になりました。新たに誕生した木工技術により挽物椀や皿などが作られるようになりました。

弥生土器が最初に発見された東京都文京区の「弥生町」にちなんで弥生時代って名付けられたんだって!

古墳時代

古墳時代は、日本で大きな古墳(王や豪族のお墓)がたくさん作られた時代です。古墳時代にはこれまでの技術に「鋸(のこぎり)」が加わり、薄板を曲げて作る曲物が作られるようになりました。

大阪府にある「仁徳(にんとく)天皇陵古墳」はクフ王ピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓(ふんぼ)なんだ!

飛鳥・奈良時代

奈良県を中心に政治が行われた時代です。この時代に仏教が日本に伝来し、仏教寺院の建立が盛んになったことで、法隆寺や東大寺などの大型の木造建築物が作られました。

法隆寺は、世界最古の木造建築群と言われているんだ!

平安時代

「ひらがな」や「カタカナ」が使われ始め、日本独自の文学が発展した時代です。飛鳥・奈良時代に作られ始めた結物と呼ばれる桶や樽などが、広く使われ始めます。これらの木製容器は、酒や醤油、味噌などの醸造に欠かせない道具として日本の醸造文化の発展に深く関わっています。

世界最古の長編小説「源氏物語」を書いたのは誰か知ってるかな?

鎌倉時代

日本で最初の武士政権である鎌倉幕府が開かれ、武士が政治を行うようになった時代です。武士の台頭により、武具の収納箱や棚作りが発展していきます。また、彫物(彫刻技術)が発展し、仏像や欄間(らんま)の装飾が進化しました。

この時代は、騎射三物(きしゃさんもの)と呼ばれる、流鏑馬(やぶさめ)、笠懸(かさがけ)、犬追物(いぬおうもの)が流行したんだって!

南北朝・室町時代

足利家が政治の中心となり力を持った時代ですが、応仁の乱をきっかけに戦乱の時代へと突入していきます。書院造が広まったことで木工家具が発展したり、茶の湯文化の影響で茶室で使われる木工品が作られるようになりました。また、鎌倉時代の禅宗寺院の隆盛に続き、室町時代には浄土真宗や日蓮宗といった新興宗派が広がり、仏具の需要が増加していきました。

金閣寺は1978年の昭和の大改修で、約7億4,000万円の改修費が使われたんだって!

近世(安土・桃山時代、江戸時代)

織田信長や豊臣秀吉が全国統一を進め、徳川家康が江戸幕府を開き平和が続いた時代です。室町時代に発展した指物が、町人文化や地方産業が発展したこの時代に幅広く普及しました。箪笥などの指物家具が一般家庭でも使用されるようになった時代でもあります。

浮世絵や歌舞伎が生まれた元禄文化(17世紀後半〜18世紀)も、この時代なんだ!

近・現代(明治〜令和)

武士の時代から天皇を中心とした新しい政府が作られた時代です。明治維新により、西洋の文化や技術が日本に大量に導入され、従来の和式家具から西洋家具へと需要が変化していきました。日本の木材(特にスギやヒノキ)は、明治時代以降、海外へ輸出され、アジアや欧米諸国で高級建材や家具材として利用されました。一方で、オークやウォールナットなど欧米産の木材が明治時代から輸入され始め、西洋式家具やフローリング材、高級木工品の製作に活用されるようになりました。

このように時代の要求に答える形で、日本の木工品は発展していきました。

時代の変化によって、色々な種類の木工品が誕生していったんだね!

古くから素朴な雰囲気の木工品が国内外から高い評価を受けていた東北地方

日本が正式に参加した初めての万博、『ウィーン万国博覧会(1873年)』では木工品や仏像が高い人気を誇りました。(秋田県の工芸分野からは能代春慶等が出店。)その後の『日英博覧会(1910年)』では川連塗りが銀賞を、『サンフランシスコ万博博覧会(1915年)』では、樺細工が銀賞を受賞しました。

民芸運動でも、東北ではその素朴な雰囲気の木工品は非常に人気が高くありました。

『大阪・関西万博(2025年)』は4月13日(日)〜10月13日(月祝)まで開催されるよ!

web:https://www.expo2025.or.jp/

木工品の種類と作り方を知ろう

さて、これまで「木工品」と日本文化・歴史との繋がりを見てきたので、この章では具体的に「木工品」にはどんな種類があって、どんな原材料が用いられているのか詳しく見ていきましょう!

前章で紹介した通り、一口に木工品と言っても様々な種類があります。ここでは大まかに6種類に分けて、それぞれの特徴を見ていきましょう。※複数に該当する品目もあります。

1.刳物(くりもの)

一枚の木材や丸太を削り、くり抜いて作ります。断面を刳り取ることで形を作り、継ぎ目のない器や容器を作ることができます。

宮島細工(広島県)のしゃもじなどが代表的だよ!

2.挽物(ひきもの)

轆轤を用いて、回転させた木材に鑿(のみ)などを当てて、削ることで丸みのある形を作ることができます。

南木曽ろくろ細工(長野県)が代表的だよ!他にも津軽塗(青森県)などの漆器の木地にも使われているよ!

3.曲物(まげもの)

木の板を曲げて作ります。木を熱して柔らかくして筒状に曲げる技法や、鋸で板に切り目を入れて折り曲げる多角形のものなどがあります。

秋田杉桶樽(秋田県)や大館曲げわっぱ(秋田県)が代表的だよ!

4.結物(ゆいもの)

木材を曲げて形を作り、桜皮や竹ひごなどで結び留めて仕上げる技法で作ります。

曲物と同じく、秋田杉桶樽(秋田県)や大館曲げわっぱ(秋田県)が代表的だよ!

5.彫物(ほりもの)

彫刻刀や鑿(のみ)などの手工具を使用して、木材に立体的な模様やデザインを彫り込んで作ります。

井波彫刻(富山県)や大阪欄間(大阪府)が代表的だよ!

6.指物(さしもの)

金属の釘を一本も使わずに、木材に彫った「ほぞ」と呼ばれる凸凹を組み合わせて作ります。

江戸指物(東京都)や越前箪笥(福井県)が代表的だよ!

さて、木工品の種類がわかったところで、次に木工品に使われる原材料について見ていきましょう。

木工品の原材料を知ろう

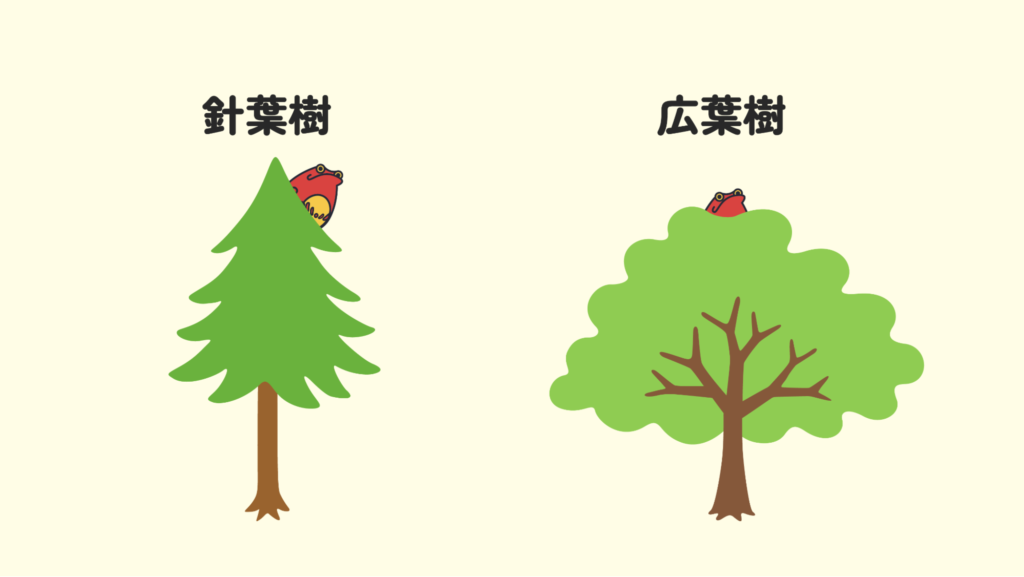

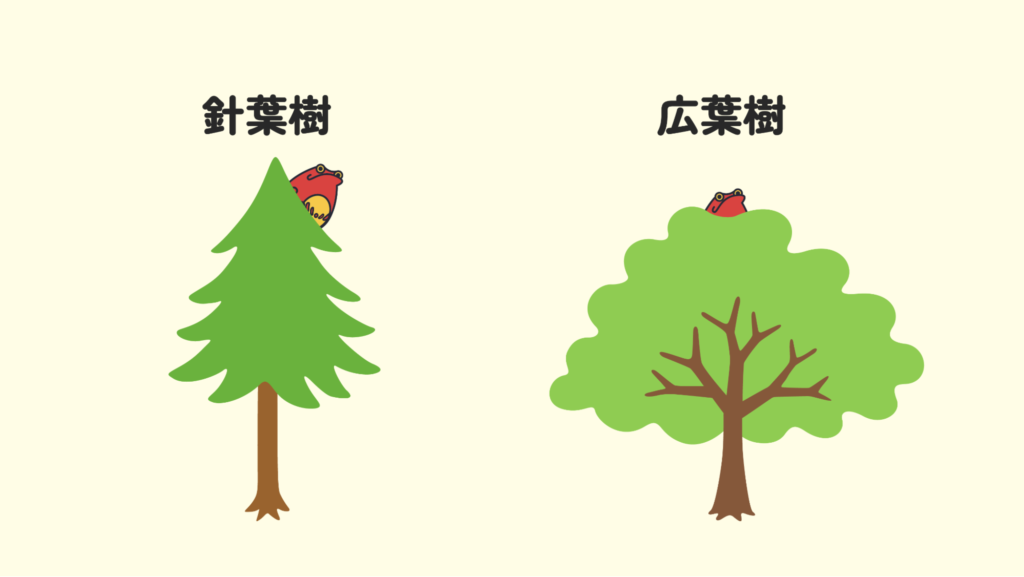

針葉樹(しんようじゅ)

日本の代表的な針葉樹であるスギ、法隆寺や東大寺にも用いられたヒノキ、古くから梁(はり)や建築材に用いられたマツなどがあります。

針葉樹は世界で約600種類あるよ!

広葉樹(こうようじゅ)

日本の代表的な広葉樹であるケヤキ、洋風家具の原材料として用いられるミズナラ、古くから建築物の土台などに用いられてきたクリなどがあります。

広葉樹は世界で約20万種類(日本だけでも約1100種類)もあるよ!

針葉樹と広葉樹の違いは一般的に「葉」の形の違いで区別します。針葉樹は多くが針状の葉を持ち、広葉樹は平たい葉が特徴的です。また針葉樹は平地では温帯〜冷帯地域に分布し、山などでは標高の高い場所に分布しています。一方、広葉樹は平地では温帯〜熱帯にかけて広く分布し、山などでは標高の低い場所に分布しています。

日本の主な木の産地

日本の国土の約67%を占める森林は「自然林」と「人工林」に分けられます。人工林のほとんどは針葉樹であり、その土地に合わせて全国各地で育てられています。また日本には多くの木の産地がありますが、その中でも最も美しいとされる「三大美林」があります。

三大美林(天然林)

青森ヒバ(青森県)

色味や木目の美しさに加え、頑丈さを兼ね備えています。世界遺産に登録されている中尊寺金色堂にも使用されています。

秋田スギ(秋田県)

木目がまっすぐで美しく、木肌が滑らかで光沢があります。秋田スギには人工的に植林された「秋田スギ」と、自然に育った「天然秋田スギ」がありますが、資源保護の観点から現在「天然秋田スギ」の伐採は禁止されています。

木曽ヒノキ(長野県)

耐久性と防虫性に優れ、古くから神社仏閣の建築材や高級家具材として使用されています。日本の五大神木の一つに数えられ、伊勢神宮の式年遷宮でも用いられる伝統的な材木です。

三大美林(人工林)

吉野スギ(奈良県)

年輪が細かく均一で、木目が美しいのが特徴です。また吉野地域は日本で初めて植林が行われた場所とも言われています。

天竜スギ(静岡県)

木目が緻密で美しく、赤みを帯びた色合いが特徴です。天竜川流域の森林は、江戸幕府により「御用材」として保護・管理されていました。

尾鷲(おわせ)ヒノキ(三重県)

独特の芳香と防虫性を持ち、神社仏閣の建築材や高級家具材として重宝されています。また、雨量の多い尾鷲地域特有の気候が、強靭で品質の高い木材を育てています。

時代の要請に合わせて確立された技法と、その土地ならではの原材料(木材)とが組み合わさり、日本各地で唯一無二の【木工品】が生み出されてきました。このように「日本の歴史」と「日本の気候風土」が合わさり、現代まで継承された「文化」が日本の伝統的工芸品なのです。

自分好みの木工品を見つけよう

いかがでしたか?

工業化が進む現代において、木工品に触れる機会は多くはないでしょう。そんな中でも日本の文化を継承しながら、さらにはサステナブルデザインを取り入れた木工品に今注目が集まっています。その土地で採れる原材料を用いて、地元の職人が一つひとつ手作業で作り、購入者が長く大切に使う。SDGsの目標達成、持続可能な世の中を目指すには、このサイクルが重要な役割を果たすのでは…。

最後までご覧いただきありがとうございました。この記事が「木工品」に目を向けるきっかけになれば嬉しいです!そして、木工品に興味を持った方はぜひ生活の中に伝統的工芸品の木工品を取り入れてみてください。木工品のもつ温かさや優しさが、きっとあなたの生活に変化を与えてくれることでしょう。

経済産業省指定の伝統的工芸品一覧【木工品・竹工品】(※2025年10月時点)

- 二風谷イタ(にぶたにいた)|北海道

- 岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)|岩手県

- 仙台箪笥(せんだいたんす)|宮城県

- 樺細工(かばざいく)|秋田県

- 大館曲げわっぱ (おおだてまげわっぱ )|秋田県

- 秋田杉桶樽 (あきたすぎおけたる)|秋田県

- 奥会津編み組細工(おくあいづあみくみざいく)|福島県

- 春日部桐箪笥(かすかべきりたんす)|埼玉県

- 江戸和竿 (えどわざお)|東京都

- 江戸指物(えどさしもの)|東京都

- 箱根寄木細工(はこねよせぎざいく)|神奈川県

- 加茂桐箪笥 (かもきりたんす)|新潟県

- 松本家具(まつもとかぐ)|長野県

- 南木曽ろくろ細工(なぎそろくろざいく)|長野県

- 駿河竹千筋細工(するがたけせんすじざいく)|静岡県

- 井波彫刻 (いなみちょうこく)|富山県

- 一位一刀彫(いちいいっとうぼり)|岐阜県

- 岐阜和傘(ぎふわがさ)|岐阜県

- 名古屋桐箪笥(なごやきりたんす)|愛知県

- 越前箪笥(えちぜんたんす)|福井県

- 京指物(きょうさしもの)|京都府

- 大阪欄間(おおさからんま)|大阪府

- 大阪唐木指物(おおさかからきさしもの)|大阪府

- 大阪泉州桐箪笥(おおさかせんしゅうきりたんす)|大阪府

- 大阪金剛簾(おおさかこんごうすだれ)|大阪府

- 豊岡杞柳細工(とよおかきりゅうざいく)|兵庫県

- 高山茶筌 (たかやまちゃせん)|奈良県

- 紀州箪笥(きしゅうたんす)|和歌山県

- 紀州へら竿(きしゅうへらざお)|和歌山県

- 勝山竹細工(かつやまたけざいく)|岡山県

- 宮島細工(みやじまざいく)|広島県

- 別府竹細工(べっぷたけざいく)|大分県

- 都城大弓 (みやこのじょうだいきゅう)|宮崎県

参考サイト/文献

- 林野庁|https://www.rinya.maff.go.jp/index.html

- 木製品にみる古代人の暮らし|https://www.pref.yamanashi.jp/documents/4440/mokuseihin.pdf

- アキタファン|https://akita-fun.jp/

- とやま観光ナビ|https://www.info-toyama.com/

- ふくいドットコム|https://www.fuku-e.com/

- 子供に伝えたい和の技術⑧ 木づくり 和の技術を知る会

- 伝統工芸のきほん③ 木工と金工 理論社