この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第40回は福岡県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

福岡県の土地特性

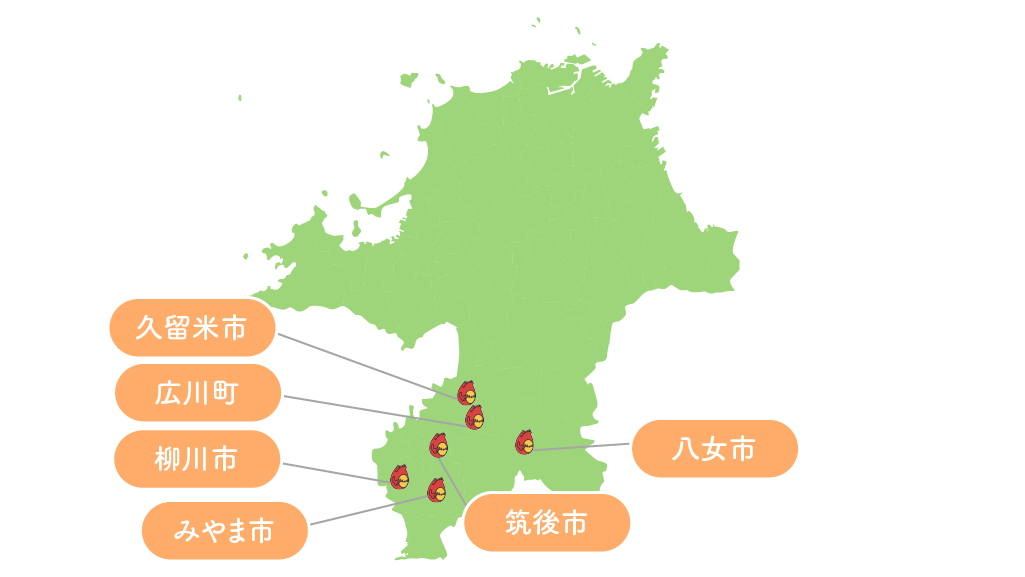

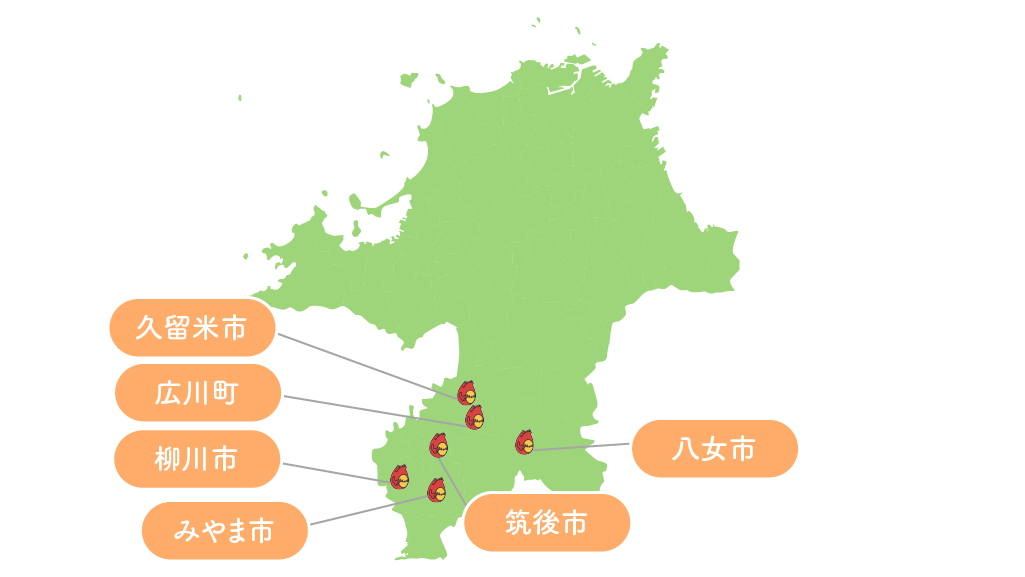

福岡県は北九州、福岡、筑豊、筑後の4つのエリアに分けられます。九州の北部に位置する福岡県では、古くから中国大陸や朝鮮半島を始め、外国との交流が盛んに行われていました。本州と九州を隔てる関門海峡は、宮本武蔵と佐々木小次郎の「巌流島の戦い」の舞台にもなりました。関門トンネルは車道と歩道の二重構造になっており、海底を徒歩で渡るという珍しい体験は海外の観光客にも人気のスポットです。

関門トンネルは日本で最初に完成した海底人道トンネルだよ!

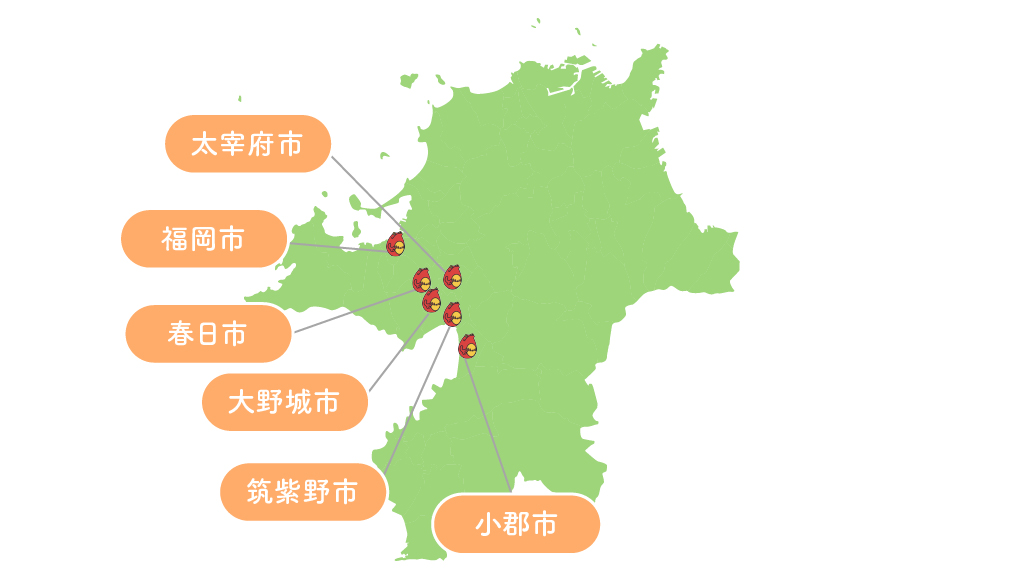

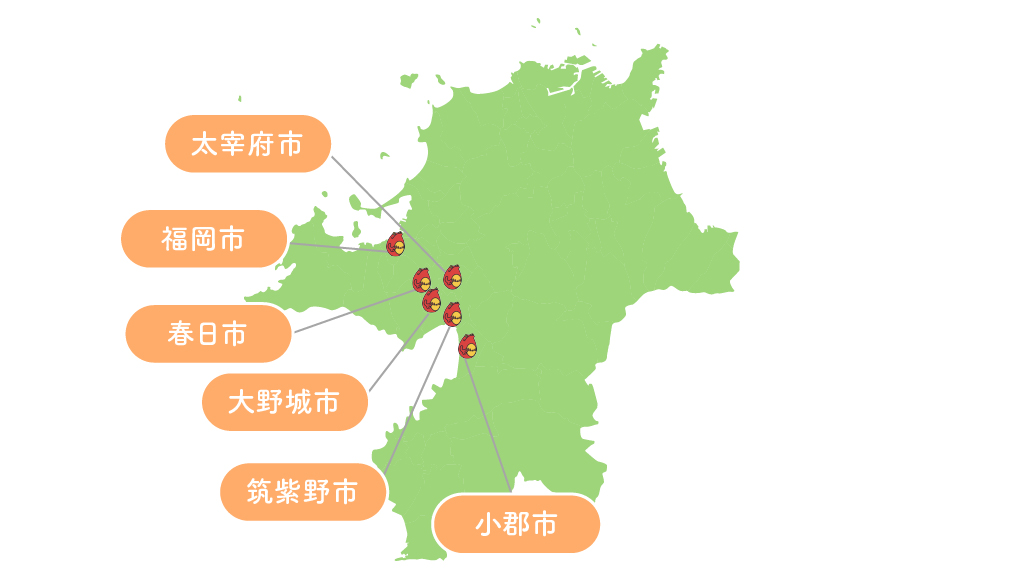

経済産業省が指定する福岡県の伝統的工芸品

福岡県には小石原焼(こいしわらやき)、博多人形(はかたにんぎょう)、博多織(はかたおり)、久留米絣(くるめかすり)、八女福島仏壇(やめふくしまぶつだん)、上野焼(あがのやき)、八女提灯 (やめちょうちん)の7品目があります。北九州のソウルフードとして知られる「資さんうどん」の器に小石原焼が使われているなど、気づいていないだけで伝統的工芸品は意外と身近にあるのかもしれません。それでは、福岡県の伝統的工芸品を見ていきましょう!

小石原焼(こいしわらやき)

小石原焼は、器を轆轤(ろくろ)で回しながら、表面に刃先やハケなどを当てて規則的に模様を入れる「飛び鉋(とびかんな)」「刷毛目(はけめ)」と呼ばれる伝統技法を用いることが特徴です。

主な産地

告示

技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0422/

1成形は、ろくろ成形によること。

2「生掛け」による釉掛けをすること。

3模様付けをする場合には、「飛びかんな」、「櫛描」、「はけ目」、「指描」、「打ち掛け」又は「流し掛け」によること。

原材料

1使用する陶土は、「小石原陶土」とすること。

2使用する化粧土は、「小石原化粧土」とすること。

3「生掛け」に使用する長石は、「赤谷長石」とすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1975年5月10日

博多人形(はかたにんぎょう)

安土桃山時代の1600年(慶長5年)に筑前福岡初代藩主である黒田長政(くろだながまさ)によって集められた多くの職人たちが作った素焼き人形がルーツであると言われています。1890年(明治23年)の第3回内国勧業博覧会、1900年(明治33年)のパリ万国博覧会で高い評価を受け、日本を代表する人形として世界に知られるようになりました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1308/

1粘土は、水簸をして製造した後、ねかしをすること。

2原型造りには、白土粘土を使用すること。この場合において、肌部分は「みがき出し」をすること。

3型取りには、「墨割り」及び「切り離し」によること。この場合において、型は、石こう型とすること。

4素地造りは、次の技術又は技法によること。

(1)「手押し」又は「流し込み」によること。この場合において、「流し込み」にあっては、底張りをすること。

(2)切り離し面は、「掻き切りみぞ」を施した後、「ドベ」を塗付して取り付けること。

(3)加飾をする場合には、「彫り込み」又は「ドベ打ち」によること。

(4)焼成をすること。

5彩色は、次の技術又は技法によること。

(1)胡粉及びにかわの水溶液を用いて肌部分の「艶ひき」をした後、「毛描き」、着物部の塗り込み及び模様描きをすること。

(2)加飾をする場合には、「箔張り」、「盛り上げ」又は「本金みがき」によること。

6面相描きは、面相筆を用いて「口紅入れ」、「目入れ」及び「まゆ毛描き」をすること。

■原材料

1使用する粘土は、油山産粘土又はこれと同等の材質を有するものとすること。

2使用する顔料は、岩絵具若しくは泥絵具又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

人形・こけし

指定年月日

1976年2月26日

博多織(はかたおり)

鎌倉時代に、博多商人である満田弥三右衛門(みつだやざえもん)が中国・宋へ渡った後、日本へ持ち帰った織物の技法が博多織のルーツと言われています。「仕掛けが8割」と言われるほどの経糸の多さが特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0123/

1献上及び変り献上にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)「ジャガード機」又は「ドビー機」を用いる先染め又は先練りの平織りの変化織り(献上にあたっては、たてうね織りに限る。)とすること。

(2)たて糸は、8本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間72羽以上とすること。

(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。

(4)紋は、「浮けたて」により表すこと。

(5)献上の模様は、「独鈷」、「華皿」及び「縞」とすること。

2平博多にあっては、次の技術又は技法により製織された無地織物とすること。

(1)先染め又は先練りのたてうね織りとすること。

(2)たて糸は、8本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間72羽以上とすること。

(3)よこ糸は、「手投杼」若しくは「引杼」を用い、又は「追杼」により打ち込むこと。

(4)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。

3間道にあっては、次の技術又は技法により製織されたしま織物とすること。

(1)「ジャガード織」または「ドビー織」を用いる先染め又は先練りの平織りの変化織り又は綾織り、朱子織り若しくはこれらの変化織りとすること。

(2)たて糸は、8本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間72羽以上とすること。

(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。

4総浮にあっては、次の技術または技法により製織された紋織物とすること。

(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りのたての重ね織りとすること。

(2)たて糸は10本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間70羽以上とすること。

(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。

(4)紋は、「浮けたて」により表すこと。

5重ね織にあたっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りのたてよこの重ね織りとすること。

(2)たて糸は13本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において筬の筬密度は、3.78センチメートル間73羽以上とすること。

(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。

(4)紋は、たて糸又はたて糸及びよこ糸で表すこと。

6綟り織にあたっては、次の技術または技法により製織された搦み織物とすること。

(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りのたての搦み織物とすること。

(2)たて糸は、よこ糸の打ち込みに「手投杼」又は、「引杼」を用いるものにあっては5本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込み、その他のものにあたっては11本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において筬の筬密度は、3.78センチメートル間15羽以上、その他のものにあっては3.78センチメートル間60羽以上とすること。

(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。

(4)紋は、「浮けたて」により、又は地糸若しくは絵よこ糸で表すこと。

7絵緯博多にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。

(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りの平織りの変化織り又は綾織り、朱子織り若しくはこれらの変化織りとすること。

(2)たて糸は6本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において筬の筬密度は、3.78センチメートル間55羽以上とすること。

(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。

(4)紋は、よこ糸で表すこと。この場合において、平織りの変化織り以外のものの絵よこ糸は、たて糸を用いて裏とじをすること。

■原材料

1使用する糸は、生糸若しくはこれと同等の材質を有する絹糸又は金糸、銀糸若しくはうるし糸とすること。

2使用する箔は、金箔、銀箔若しくはうるし箔又はこれらと同等の効用を有するものとすること。

分類

織物

指定年月日

1976年6月14日

久留米絣(くるめかすり)

久留米絣は、藍と白に染め分けた糸を織って作る綿織物で、伊予絣・備後絣とともに日本三大絣の一つです。当時13歳であった井上伝(いのうえでん)という少女が考案したと言われています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0124/

1次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。

(1)先染めの平織りとすること。

(2)かすり糸は、たて糸及びよこ糸又はよこ糸に使用すること。

(3)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「踏木による飛杼」を用いること。

2かすり糸の染色法は、「くくり」又は「織締め」によること。

■原材料

使用する糸は、綿糸とすること。

分類

織物

指定年月日

1976年6月2日

八女福島仏壇(やめふくしまぶつだん)

江戸時代後期、指物大工の遠渡三作がとある夜に荘厳華麗な仏閣の夢を見ました。その夢を見て仏壇製造を思いつき、同業者だった井上利久平、平井三作に協力を求めたことが始まりだと言われています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0815/

1「木地」の構造は、「ほぞ組み」及び「ほうき摺り」による組立式であること。

2宮殿造りは、「合組み」によること。

3塗装は、精製漆の手塗りとすること。

4蒔絵及び金箔押しをすること。

■原材料

1木地は、スギ、ヒノキ、ヒバ、ベニマツ、若しくはホオ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

2金具は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等の材質を有する金属製とすること。

3漆は、天然漆とすること。

分類

仏壇・仏具

指定年月日

1977年3月30日

上野焼(あがのやき)

上野焼は、豊前小倉藩主である細川忠興(ほそかわただおき)が1602年(慶長7年)に李朝陶工の尊楷(そんかい)を招き、陶土・水質に恵まれた上野で窯を築いたのが始まりと言われています。明治時代、廃藩置県により豊前小倉藩が無くなった後、上野焼は途絶える危機を迎えましたが、1902年(明治35年)に田川郡の奨励により再興されました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0423/

1成形は、ろくろ成形、「たたき成形」、たたら成形、手ひねり成形又は押型成形によること。

2素地の模様付けをする場合には、化粧掛け、はけ目、へら目、彫り、櫛目、「たたき」、象がん、印花、透し彫り又は「木目」によること。

3絵付けをする場合には、手描きによる下絵付けとすること。この場合において、顔料は、鬼板又は呉須とすること。

4釉掛けは、浸し掛け、杓掛け又は重ね掛けによること。この場合において、釉薬は、「長石釉」、「藁灰釉」、「土灰釉」、「銅釉」、「飴釉」、「黄釉」、「黒釉」又は「紫蘇釉」とすること。

■原材料

使用する陶土は、「上野陶土」とすること。

分類

陶磁器

指定年月日

1983年4月27日

八女提灯 (やめちょうちん)

江戸時代後期に、福島町(現:八女市)で生まれた素朴な「場提灯(ばちょうちん)」というものから始まりと言われています。「一条螺旋式(いちじょうらせんしき)」の竹骨と、花や草木などの美しい彩色画が施された「火袋」が特徴です。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1417/

1地紙加工にあたっては、「ドウサ引き」及び「地色引き」をすること。ただし、白張りのものは「地色引き」をしない場合もある。

2地紙又は絹の加飾をする場合には、「絵付け」によること。この場合において、「絵付け」は手描きによること。

3火袋の加工にあたっては、「型組み」、「ヒゴ巻き」、「張り付け」、「継ぎ目切り」及び「型抜き」によること。ただし、「絹の張り付け」をする場合は、「型組み」、「ヒゴ巻き」、「絹の張り付け」、「継ぎ目切り」、「ドウサ引き」及び「型抜き」によること。

4木地の加工にあたっては、「木地作り」、「塗り加工」をすること。

■原材料

1地紙は、和紙とし、絹は絹織物とすること。

2提灯の骨の素材は、マダケ又はモウソウチクとすること。

3木地は、ホオ、ヒノキ、若しくはマツ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

その他の工芸品

指定年月日

2001年7月3日

一度は行きたい関連施設

福岡県には7つの伝統的工芸品があることがわかりました。古くから海外諸国との交流が盛んであったことが、福岡県の伝統的工芸品の種類の多彩さに繋がっています。それでは福岡県で伝統工芸が見学・体験できる施設を見ていきましょう!

小石原焼伝統産業会館

小石原焼伝統産業会館は、1998年(平成10年)に小石原焼・髙取焼の普及を目的に開館した施設です。「展示室」「体験工房」「登り窯」の3つのエリアで構成されており、初心者でも気軽に楽しめる陶芸体験を行うことができます。

はかた伝統工芸館

はかた伝統工芸館は、福岡・博多にゆかりのある伝統工芸品が展示・紹介されています。週替わりで開催される伝統工芸の今を伝える企画展や販売コーナーの他に、毎月第1〜3日曜には福岡の伝統工芸を体験できる「はかた伝統工芸館 体験教室」も行われています。

博多町家 ふるさと館

博多町家 ふるさと館では、なつかしい明治・大正の時代を中心に博多の暮らしと文化を紹介しています。館内では博多人形絵付け体験や博多織体験を行うことができます。また、着物着付体験も行うことができ、着物で博多の街歩きを楽しむこともできます。

庚申窯

田川郡福智町に位置する庚申窯(こうしんがま)では、通常商品の他にもオーダーメイド商品などにも対応しています。また、「手びねりコース」「電動ろくろコース」の2つの陶芸体験コースでは、自分だけのオリジナル商品を作ることが可能です。

シラキ工芸

シラキ工芸は、伝統的な「技」を生かしながら現代のライフスタイルに溶け込んだ提灯作品を生み出しています。また、現代的な堤灯との親しみ方を発信するために「堤灯の絵付け体験」のワークショップを行なっています。

最後に

福岡県編、いかがでしたでしょうか?

福岡県の地域性を生かした工芸品や工芸施設が多いですね。一度住んだら離れられない「福岡ブラックホール説」が有名ですが、旅行先としても人気の高い都道府県の一つです。福岡県を訪れた際には、ぜひ伝統工芸に触れて福岡の歴史や街並みも一緒に楽しんでみてはどうでしょうか。

福岡土産の定番「博多通りもん」は、福岡市近郊のみで販売してるんだ!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 【公式】福岡県の観光/旅行情報サイト「クロスロードふくおか」|https://www.crossroadfukuoka.jp/

- はかた伝統工芸館|https://hakata-dentou-kougeikan.jp/

- 博多町家 ふるさと館|https://hakatamachiya.com/

- 上野焼窯元 庚申窯|https://aganoyaki.net/

- 上野焼協同組合|https://www.aganoyaki-fukuchi.com/

- 八女提灯のシラキ工芸|https://chouchin.com/index.html

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)