この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第43回は熊本県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

熊本県の土地特性

熊本県は阿蘇エリア、県央エリア、県南エリア、県北エリア、熊本市エリア、天草エリアの6つのエリアに分けられます。世界最大級のカルデラをもつ阿蘇山が位置する阿蘇エリア、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一つとして世界遺産に登録されている天草エリアなど、豊かな自然と歴史を持ちます。阿蘇山の噴火によって形成された地層がもたらす湧水など、水資源も豊富です。

天草のイルカウォッチングは、一年を通して遭遇率98%なんだって!

経済産業省が指定する熊本県の伝統的工芸品

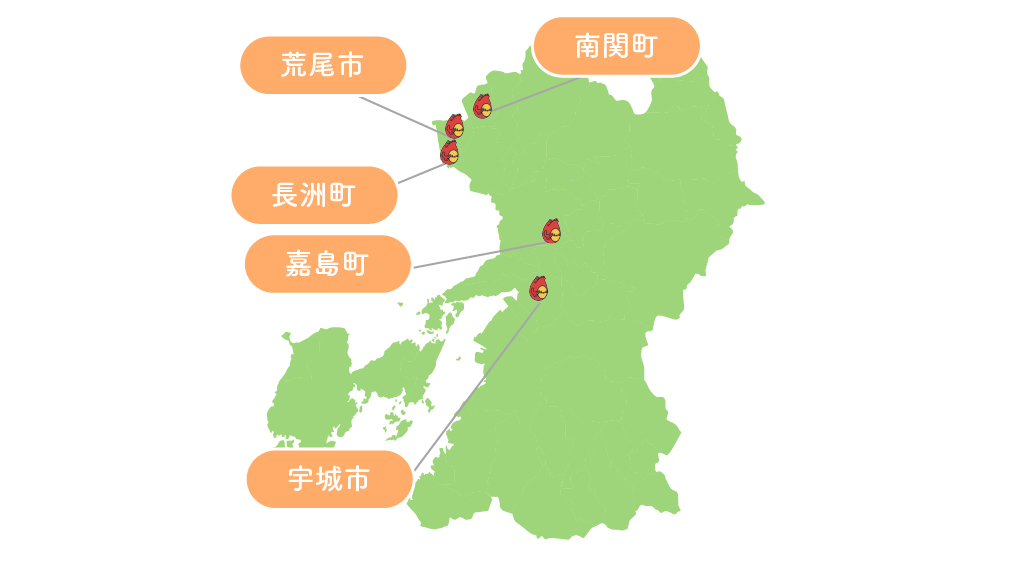

熊本県には小代焼(しょうだいやき)、天草陶磁器(あまくさとうじき)、肥後象がん(ひごぞうがん)、山鹿灯籠(やまがとうろう)の4品目があります。雄大な自然と清流に恵まれ「火の国」「水の国」と呼ばれる熊本県の伝統的工芸品を詳しくみていきましょう!

小代焼(しょうだいやき)

江戸時代初期、細川忠利の熊本移封にともなって、上野焼の陶工である牝小路家源七(ひんのこうじげんしち)と葛城八左衛門(かつらぎはちざえもん)が小岱山(しょうだいさん)に登り窯を開いたのが始まりといわれています。地釉を掛けた上から、柄杓で別の釉薬を打ち掛ける「打ち掛け流し」と呼ばれる技法が特徴です。

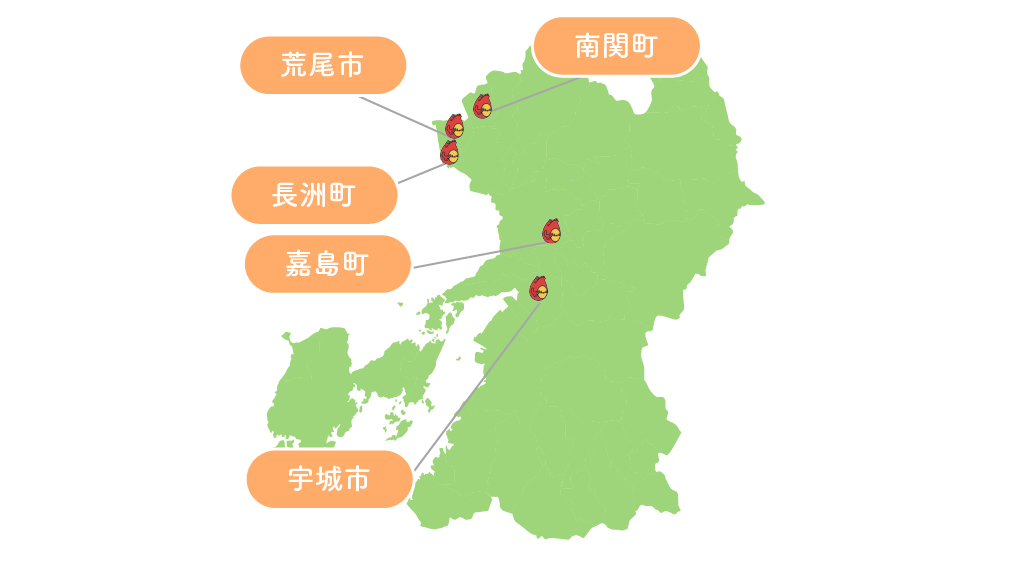

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0428/

1胎土は、水簸により調合すること。

2成形は、ろくろ成形、押型成形、手ひねり成形、たたら成形又はひも作り成形によること。

3素地の模様付けをする場合には、彫り、象がん、刷毛目、面取り、線彫り、櫛目、印花、貼り付け、輪花、すかし彫り、飛びかんな、イッチン又はニナ尻によること。

4釉掛けは、「浸し掛け」、「杓掛け」、「打ち掛け流し」、「吹き掛け」、「塗り掛け」、「イッチン掛け」、「蛇の目」又は「二重掛け」によること。この場合において、釉薬は、「木灰釉」、「藁灰釉」、「笹灰釉」、「茅灰釉」又は「鉄釉」とすること。

■原材料

使用する陶土は、小代粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

2003年3月17日

天草陶磁器(あまくさとうじき)

天草陶磁器は天草地方で焼かれる陶磁器類の総称です。天草は江戸幕府の直轄地(天領)であり、他産地のように藩による奨励や、藩に焼物を献上する役割などはありませんでした。そのため高浜焼や水の平焼、丸尾焼など、それぞれの窯元が独自の個性を持って発展していきました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0429/

1胎土は、水簸により調合すること。

2成形は、次の技術又は技法によること。

(1)ろくろ成形、たたら成形、ひも作り成形、押型成形又は手ひねり成形によること。

(2)磁器にあっては、(1)に掲げる成形方法によるほか、素地が(1)に掲げる成形による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り成形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形又は「二重流し成形」によること。

3素地の模様付けをする場合には、化粧掛け、象がん、刷毛目、イッチン、面取り、貼り付け、彫り、透かし、櫛目又は布目によること。

4下絵付けをする場合には、線描き、つけたて又はだみによること。この場合において、絵具は、「呉須絵具」又は「鉄絵具」とすること。

5釉掛けは、「浸し掛け」、「流し掛け」、「吹き掛け」、「塗り掛け」、「杓掛け」、「イッチン掛け」又は「二重掛け」によること。この場合において、釉薬は、「透明釉」、「木灰釉」、「藁灰釉」又は「鉄釉」とすること。

6上絵付けをする場合には、線描き、つけたて又はだみによること。この場合において、絵具は、「和絵具」又は「金銀彩絵具」とすること。

■原材料

1使用する陶土は、天草島内粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

2磁器にあっては、天草陶石を使用すること。

分類

陶磁器

指定年月日

2003年3月17日

肥後象がん(ひごぞうがん)

戦国時代から江戸時代にかけて、火縄銃の銃身や刀のつばなど武具の装飾として象嵌技法が発展しました。明治時代になるとアクセサリーや文房具などに技術が活かされて肥後象がんの製造が盛んになりました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0714/

1生地成形は、手作業によって、生地を「切る」、「削る」、「叩く」、「磨く」、「透かす」又は「鑞付けする」ことにより行うこと。

2生地は、手作業により、縦、横及び斜めの3方向ないし4方向による「布目切り」のほか、「彫り込み」、「切り嵌め」又は「高肉彫り」によること。

3打ち込みは、型鏨、鋏又は鏨により切り離した金属板及び線を、金槌及び鹿の角を用いて行うこと。

4布目消しは、金へら、布目消し棒、きさげ及び鑢を用いて、生地上の切目を「潰し」又は「削り」により行うこと。

5毛彫りは、切り分け刃物又は毛彫り鏨を用いて、「切り分け」又は「彫り」により行うこと。

6表面磨きは、朴炭及び朴板又は桐板を用いて、「研ぎ」又は「均し」を行い、磨粉又は磨棒を用いて「磨き」を行うこと。

7錆出しは、伝統として受け継がれてきた独自の「錆出し液」を表面に塗布することによって行うこと。

8錆止めは、茶葉を用いて煮沸し、植物油又は漆を塗布して焼き上げること。

■原材料

1生地に使用する金属は、鉄、銅、真鍮又は赤銅とすること。

2打ち込みに使用する金属は、金、銀、銅、青金又は朧銀とすること。

分類

金工品

指定年月日

2003年3月17日

山鹿灯籠(やまがとうろう)

骨なし灯籠と呼ばれる山鹿灯籠は、骨となる竹などを用いずに和紙とのりだけを使って組み立てられます。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1418/

1 金紙、銀紙などを用いる場合は、和紙を「裏打ち」すること。

2 「灯籠紙」に「歩(ぶ)つき」をする場合にあっては、「歩紙(ぶがみ)」を用いること。

3 各部位を組み上げる場合は、「そくい糊つけ」によること。

4 灯籠の内部の主な部分は空洞とすること。

■原材料

地紙は、手漉和紙とすること。

分類

その他の工芸品

指定年月日

2013年12月26日

一度は行きたい関連施設

熊本県には4つの伝統的工芸品があることがわかりました。武家文化を伝える肥後象がんや、天草が天領であったことが影響を与えた天草陶磁器など、他地域ではみられない伝統的工芸品が特徴でした。ここではそんな熊本県の伝統工芸を見学・体験できる施設をご紹介します。

くまもと工芸会館

くまもと工芸会館は「手作りの良さ」を生かした伝統的工芸の振興を図る施設です。工芸品の展示から、肥後象がんなどの製作体験が行える「日替わり工芸体験」、職人たちの作品製作の様子を間近で見ることができる「日替わり工芸実演」を行っています。

熊本県伝統工芸館

熊本県伝統工芸館は、1982年(昭和57)に「手で観る工芸館」「誂えがきく工芸館」「市の立つ工芸館」の3つを基本コンセプトとして開館いたしました。工芸品の販売やワークショップなどを行っています。

高浜焼 寿芳窯

天草に位置する高浜焼寿芳窯では、好きな素焼商品を選んで絵付体験を行うことができ、子供から大人まで楽しむことができます。また、併設している売店では豊富な種類の高浜焼を取り扱っています。

肥後象嵌 光助

1874年(明治7年)創業の光助では、ピアスやイヤリング、ペンダントなどのアクセサリー作りを通じて肥後象嵌を体験することができます。

山鹿灯籠振興会

山鹿灯籠振興会では、山鹿灯籠踊りに使われる金灯籠を1/4の大きさにした制作キットの制作体験や大姫灯籠、擬宝珠ランプづくりを体験することができます。また、学校やデイサービスセンターなどへの体験の出張指導も行っています。

最後に

熊本県編、いかがでしたでしょうか?

熊本県には阿蘇山をはじめ、「入湯手形」で有名な黒川温泉など、豊かな資源が生み出した観光資源がたくさんあります。熊本県を訪れた際には、雄大な自然とともに熊本県ならではの伝統的工芸品も味わってみてはいかがでしょうか。

くまモンに会いたいな〜!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 【公式】熊本県観光サイト もっと、もーっと!くまもっと。|https://kumamoto.guide/

- 熊本市くまもと工芸会館【公式】|https://kumamoto-kougei.jp/

- 熊本県伝統工芸館|https://kumamoto-kougeikan.jp/

- 高浜焼 寿芳窯|https://takahamayaki.jp/

- 肥後象嵌 光助|https://mitsusuke.com/

- 山鹿市立山鹿小学校|https://es.higo.ed.jp/yamagaes/

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)