この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第18回は山口県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

山口県の土地特性

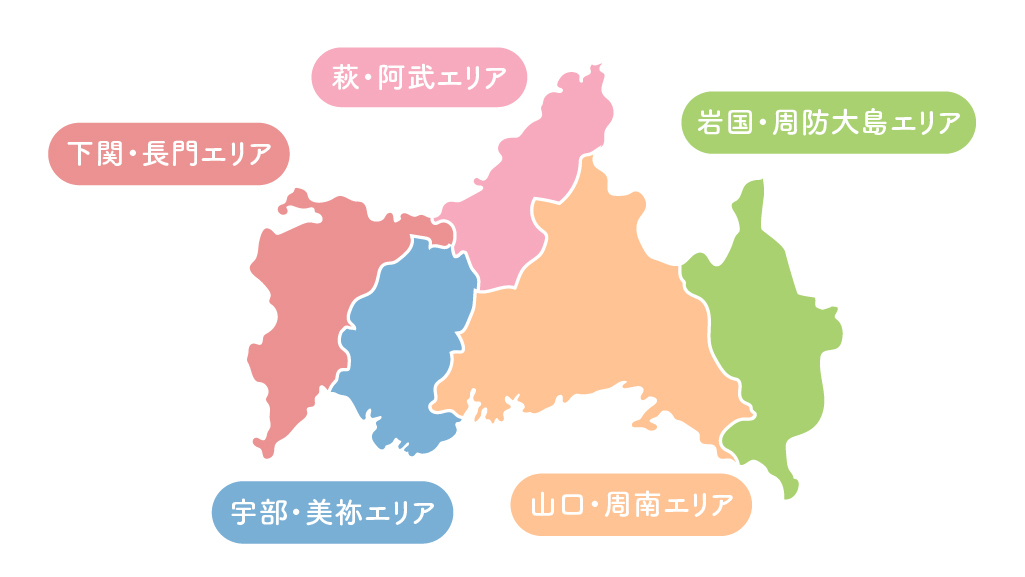

山口県は下関・長門エリア、宇部・美祢エリア、萩・阿武エリア、山口・周南エリア、岩国・周防大島エリアの5つのエリアに分けられます。本州最西端の県であり、関門トンネルを通じて本州の下関市と九州の北九州市をつないでいます。周囲には見島や角島など200以上の島があります。

「壇ノ浦の戦い」の舞台は、現在の山口県下関市だよ!

経済産業省が指定する山口県の伝統的工芸品

山口県には赤間硯(あかますずり)、大内塗(おおうちぬり)、萩焼(はぎやき)の3品目があります。それぞれどんな特徴があるのか見ていきましょう!

赤間硯(あかますずり)

赤間硯は、赤みを帯びた紫色の赤間石を原料に作られます。1191年に源頼朝(みなもとのよりとも)が鎌倉の鶴岡八幡宮に奉納したと言われ、約800年の伝統があります。江戸時代には長州藩の献上品として、採石に藩の制限がかかるなど大切な特産品として扱われました。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1009/

1使用する石材は、「石きず」、「ひび」、「割れ目」、「砂気」、「貫入」又は「針」のないものとする。

2「縁立て」には、「縁立てのみ」を用いること。

3「海」及び「あげ」を「荒彫り」した後、手作業による「仕上げ彫り」をすること。

4「加飾彫り」をする場合には、「毛彫り」、「浮かし彫り」、「たたき彫り」又は「透かし彫り」した後、「仕上げ彫り」をすること。

5「みがき」には、「砥石」を用いること。

6仕上げは、「ろう引き」又は「漆仕上げ」によること。

■原材料

原石は、赤間石とすること。

分類

文具

指定年月日

1976年12月15日

大内塗(おおうちぬり)

大内塗の起源は明らかにされていませんが、室町時代にこの地で権力を持った大内氏が漆製品を輸出品の一つとして奨励したことが分かっています。南北朝時代の大名・大内弘世(おおうちひろよ)が京都から迎えた妻が都を恋しがるので、都から人形師を呼び寄せて人形御殿と呼ばれる程に人形を作らせて、妻を慰めたという伝説があるのだとか…

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0521/

1下地造りは、「本堅地下地」又は「さび下地」のいずれかによること。

2塗漆は、次の技術又は技法によること。

(1)下塗及び中塗をすること。

(2)上塗は、「花塗」とすること。

3加飾をする場合には、「漆絵」又は「箔貼り」によること。

■原材料

1漆は、天然漆とすること。

2木地は、クロガネモチ、ミズメ、ヒノキ、トチ、ケヤキ、エゴ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

漆器

指定年月日

1989年4月11日

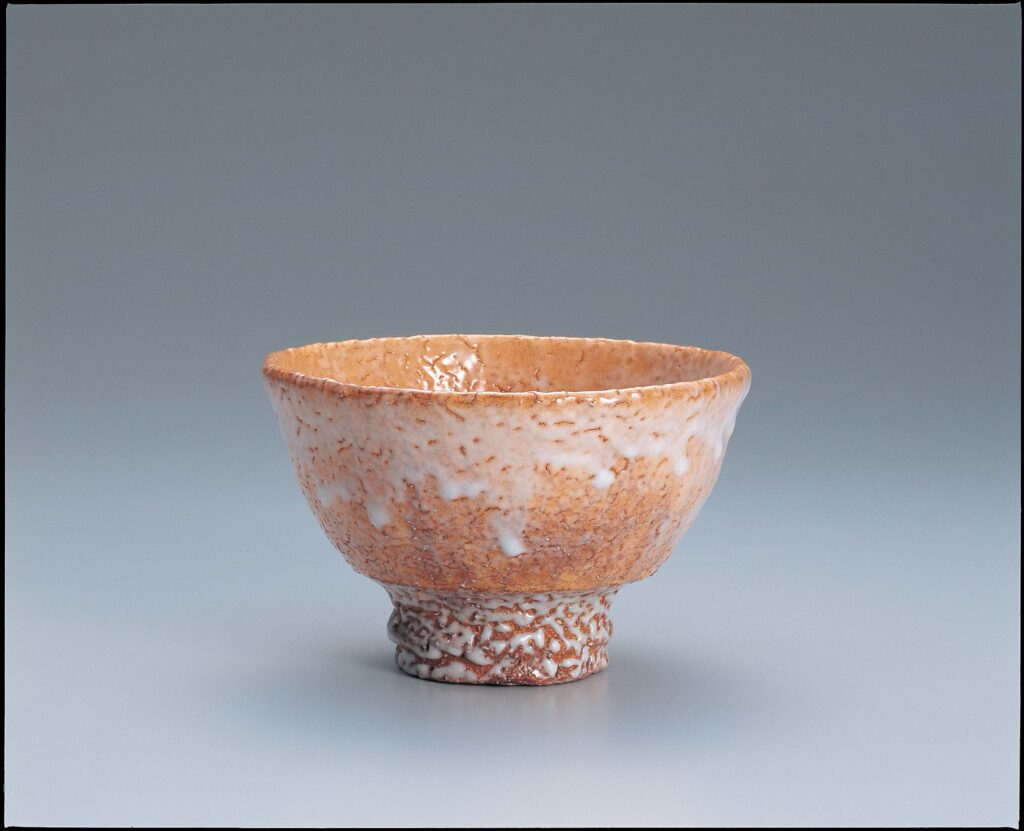

萩焼(はぎやき)

萩焼は、長年使い込むことで「貫入」と言われる表面の細かいヒビを通してお茶などが染み込んでいき、器の色合いが変化していきます。これは「萩の七化け」と呼ばれる貴重な現象です。また古くから、茶人の茶碗の好みの順位、格付けとして「一楽、二萩、三唐津」と謳われるほど高い評価を得ています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0419/

1胎土は水簸により調合すること。

2成形は、ろくろ成形、手ひねり成形、押型成形、たたら成形によること。

3素地の模様付けをする場合には、化粧掛け、はけ目、象がん、印花、彫り、面取りによること。

4釉掛けは、「ずぶ掛け」、「柄杓掛け」又は「吹き掛け」によること。この場合において、釉薬は、「木灰釉」、「藁灰釉」、「鉄釉」とすること。

5窯詰めは、天秤積み、棚積み、さや積みによること。

■原材料

使用する陶土は、大道土、金峯山土、見島土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。

分類

陶磁器

指定年月日

2002年1月30日

一度は行きたい関連施設

山口県には3つの伝統的工芸品があることがわかりました。どれも江戸時代以前から数百年の歴史をもつ工芸品でしたね。山口市は、今年2024年1月にニューヨークタイムズ紙「2024年に行くべき52か所」において第3位に選ばれました。世界から注目を集める山口市をはじめ、山口県にはどんな施設や体験ができるのか見ていきましょう!

界 長門

界 長門では、萩焼や大内塗など地元の工芸品を感じられる「ご当地部屋」に宿泊することができます。星野リゾートが展開する「手業のひととき」では、赤間硯職人と自分だけの硯づくりを通じて、ここでしか味わえないご当地体験をすることができます。

山口ふるさと伝承総合センター

山口ふるさと伝承総合センターは、明治時代に建築された酒屋を保存整備した「まなび館」、大内塗の箸づくりを体験できる「たくみ館」、明治時代の大架構の民家を再現した「みやび館」からなる施設です。

有限会社中村民芸社

1975年に設立された有限会社中村民芸社では、大内塗イヤリングやピアスなどのアクセサリーづくりを体験することができます。また、出張による大内人形製作のワークショップにも対応しています。

萩焼窯元 泉流山

泉流山は1826年から始まった歴史のある窯元です。ギャラリーショップや茶室などがあり、茶室ではお茶を点てることも可能です。2基の登り窯の見学や、電動ろくろ体験、手びねり体験、絵付け体験をすることができます。

最後に

山口県編、いかがでしたでしょうか?

幕末や明治維新にゆかりのある土地も多く、歴史好きの方なら一日では足りないでしょう。山口県には、幕末の志士が日本の未来を語り合った旅館もあります。歴史ある街並みと土地に根付く伝統工芸を楽しんでみてはいかがでしょうか。

歴代総理大臣を日本で一番多く輩出しているのは山口県なんだ!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 宇部市|https://www.city.ube.yamaguchi.jp/

- 大内文化まちづくり|https://ouchi-culture.com/

- 萩市観光協会公式サイト|https://www.hagishi.com/

- 山口ふるさと伝承総合センター|http://y-densho.sblo.jp/

- おいでませ山口へ|https://yamaguchi-tourism.jp/

- 星野リゾート公式サイト|https://hoshinoresorts.com/jp/

- 有限会社中村民芸社|https://nakamuramingeisha.jimdo.com/

- 萩焼窯元 泉流山|https://www.senryuzan.com/

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)