別府竹細工とは?

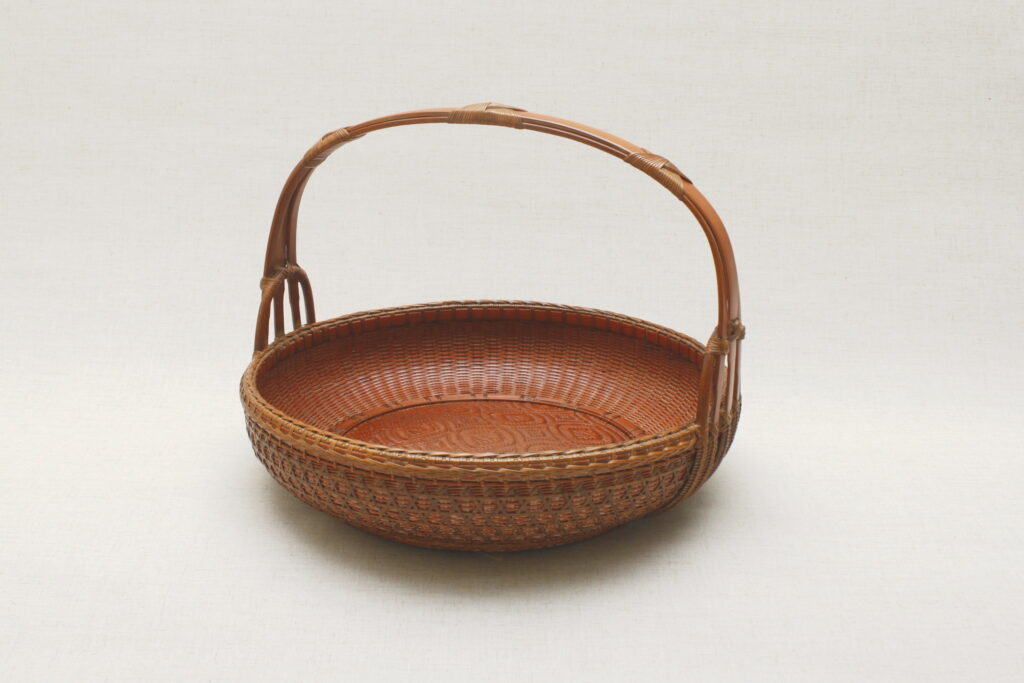

別府竹細工(べっぷたけざいく)は、大分県別府市を中心に作られている、日本を代表する竹工芸品です。しなやかで加工性に優れた地元産のマダケを素材とし、200種以上の編み技法を駆使してすべて手仕事で編み上げられます。

そのルーツは室町時代の行商用の籠にさかのぼり、江戸期には別府温泉を訪れる湯治客の土産物として発展。明治期以降は芸術性が高められ、現代では茶道具やインテリア、ファッション小物に至るまで、幅広い製品群が展開されています。

| 品目名 | 別府竹細工(べっぷたけざいく) |

| 都道府県 | 大分県 |

| 分類 | 木工品・竹工品 |

| 指定年月日 | 1979(昭和54)年8月3日 |

| 現伝統工芸士登録数(総登録数) ※2024年2月25日時点 | 18(35)名 |

| その他の大分県の伝統的工芸品 | なし(全1品目) |

別府竹細工の産地

温泉文化と編組技術が根付いた、竹の都・別府の風土

主要製造地域

別府竹細工が生まれた大分県別府市は、全国有数の温泉地として知られ、古くから多くの湯治客や観光客を迎えてきました。地熱がもたらす温泉文化の中で、軽くて乾きやすく、通気性に優れた竹製品は、台所用品や日用品として非常に重宝されてきました。鶴見岳や伽藍岳などの活火山の麓に位置し、地熱と豊富な地下水がもたらす温泉資源に恵まれています。この火山性の地質が肥沃な土壌を育み、近隣地域には良質なマダケの竹林が広がります。実際に大分県は日本一のマダケ生産量を誇り、別府竹細工はこの地産の恵みに深く支えられています。

文化的には、江戸時代以降の湯治文化とともに、各地から訪れる人々が日用品を持ち帰る「おみやげ文化」を育てました。これが竹細工の実用品としての需要を高め、竹籠やざるなどが盛んに作られる土壌となります。さらに、明治以降は美術工芸品としての竹細工が発展し、別府は全国的な竹工芸の一大拠点へと進化しました。

気候面でも、高温多湿な九州の気候は、通気性・防虫性に優れた竹製品との相性がよく、生活道具としての竹細工の実用性を支えてきました。こうした地理・気候・文化が三位一体となって、別府竹細工という唯一無二の工芸を育んできたのです。

別府竹細工の歴史

湯治とともに歩んだ、600年の竹細工史

別府竹細工は、庶民の生活道具から美術工芸へと進化してきた長い歴史を持ちます。

- 15世紀(室町時代):農閑期の副業として農家がマダケの籠を製作。行商用の道具として用いられる。

- 1600年代(江戸初期):別府温泉の湯治文化が広まり、温泉客向けの飯かごや米あげざるが作られるようになる。

- 1700年代(江戸中期):土産物としての需要が拡大。編組技術の洗練が進む。

- 1800年代(江戸後期〜幕末):商品としての竹細工の品質向上が図られ、都市部の商人にも販路が拡大。

- 1880年代(明治20年代):技術の多様化が進み、茶道具や飾り籠などの高級品が登場。

- 1909年(明治42年):竹細工職人育成のための教育機関「別府竹細工伝習所」設立。

- 1937年(昭和12年):庄野祥雲斎が竹工芸で初の人間国宝に認定。

- 1939年(昭和14年):全国唯一の竹工芸職業訓練校「竹工芸訓練所」(現・大分県立竹工芸訓練センター)開校。

- 1979年(昭和54年):別府竹細工が経済産業大臣より「伝統的工芸品」に指定される。

- 現代:ファッション小物・現代アート・建築装飾など多分野での展開が進む。

別府竹細工の特徴

しなやかな美と実用性、200通りを超える“編みの宇宙”

別府竹細工の魅力は、地元産のマダケを用いた柔軟かつ堅牢な造形と、200種を超える多彩な編組(へんそ)技法の組み合わせによる高い自由度にあります。たとえば、底を強化する「菊底編み」、通気性に優れる「四つ目編み」、装飾性に富む「松葉編み」など、それぞれの特性を活かして機能と美を両立させています。一点ごとに組み合わせが異なるため、同じかたちでも風合いがまったく異なり、使い手の生活や美意識に寄り添う個性が感じられます。

竹材の中でも特に重要なのが、別府周辺で採れるマダケです。伐採からできるだけ早く油抜きを行うと、美しい艶が残り、強度と耐久性が増すと言われています。この“素材の鮮度”が別府竹細工の完成度に大きく影響する点は、知る人ぞ知る豆知識です。

さらに、年月を経るごとに色艶が深まり、飴色に変化していく様子もまた魅力のひとつ。使い続けるほどに味わいが増し、「育てる工芸品」として長年愛用される理由がここにあります。

また、インテリア製品や現代美術の分野でも再評価が進み、和空間だけでなく洋室との相性の良さも注目されており、新たな活用の場が広がっています。

別府竹細工の材料と道具

しなやかな素材と繊細な道具が支える、編みの匠の技

別府竹細工では、マダケを中心とする竹材を用い、1本の竹から竹ひごをつくり、編み上げていきます。工程はすべて手作業で行われ、素材と道具を見極める眼と指先の感覚が問われます。

別府竹細工の主な材料類

- マダケ:大分県が国内最大の産地。しなやかで加工しやすく、光沢も美しい。

- ハチク:強度があり、大物製品に適する。

- クロチク・ゴマダケ・メダケ:製品に応じて使い分けられる。

別府竹細工の主な道具類

- 小刀:竹を割る・削る工程に使用。

- 竹割り器:竹を均等に割るための専用道具。

- 竹かんな:竹ひごの厚みを整えるための工具。

- 染料・漆刷毛:仕上げの着色や塗装に用いる。

こうした素材と道具を自在に操ることで、軽量かつ堅牢な造形が実現されます。

別府竹細工の製作工程

一本の竹が工芸品に生まれ変わるまでの旅

別府竹細工の製作工程は、竹の採取から仕上げまで、すべてが熟練の職人技によって支えられています。以下は花かご製作を例とした代表的な工程です。

- 伐採・油抜き

3〜4年育ったマダケを伐採し、苛性ソーダを加えた熱湯で煮沸。油分を拭き取り、天日干しして乾燥。 - 竹割り・ひごづくり

竹を必要な長さに切り、割ってから薄く削り、幅と厚みを揃えて竹ひごをつくる。 - 底編み

竹ひごを用い、花かごの底部分から丁寧に編み始める。 - 胴・首編み

立ち上げながら胴・首部分へと形を整えつつ立体的に編み進める。 - 縁仕上げ

縁を整え、端がほつれないように編み込む。形が完成。 - 染色・漆塗り(仕上げ)

必要に応じて染料で色を入れ、磨き、漆を塗って乾燥。完成。

完成した竹細工は、軽やかさと丈夫さ、そして美しさを併せ持ち、日常に優雅な彩りをもたらします。

別府竹細工は、大分県の自然と文化、そして600年にわたる技術の積み重ねによって生まれた、日本屈指の竹工芸です。実用品としての機能美と、芸術品としての意匠美を併せ持つその魅力は、世代を超えて愛され続けています。地元のマダケに命を吹き込む匠の手仕事は、今も静かに、そして確かに、未来へと編み継がれています。