この記事では全国各地に存在する、全244品目(※2025年10月27日時点)の伝統的工芸品を都道府県ごとに紹介する連載シリーズです。いきなり全244品目に目を通すのは大変だと思うので、まずは自分の地元の伝統的工芸品を知るところから始めてみるのはどうでしょう。

第20回は香川県編!それでは早速見ていきましょう!

経済産業省が指定する伝統的工芸品とは

地元の伝統的工芸品を知る前に、「伝統的工芸品とは何か」というところから説明していきます。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

詳しくは第1回の北海道編で紹介していますので、そちらをご覧ください。

香川県の土地特性

香川県の面積は1877㎢と全国で一番小さく、南は讃岐山脈、北は瀬戸内海に面しています。本州と四国を結ぶ3つの橋のうちの一つ、岡山県と香川県を結ぶ「瀬戸大橋」が1988年に最初に開通しました。瀬戸内海には小豆島をはじめ多くの島々があります。

ちなみに全国で2番目に面積が小さい都道府県は大阪府(1905㎢)なんだ!

経済産業省が指定する香川県の伝統的工芸品

香川県には香川漆器(かがわしっき)、丸亀うちわ(まるがめうちわ)の2品目があります。江戸時代を起源にもつ伝統的工芸品が香川県の特徴です。早速みていきましょう!

香川漆器(かがわしっき)

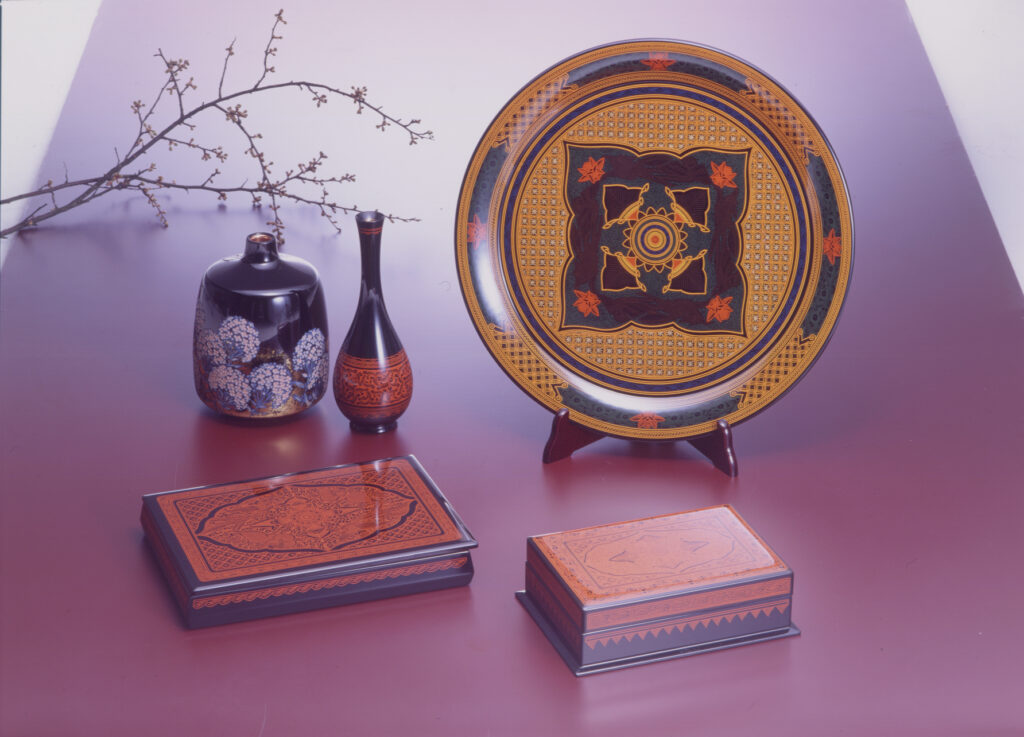

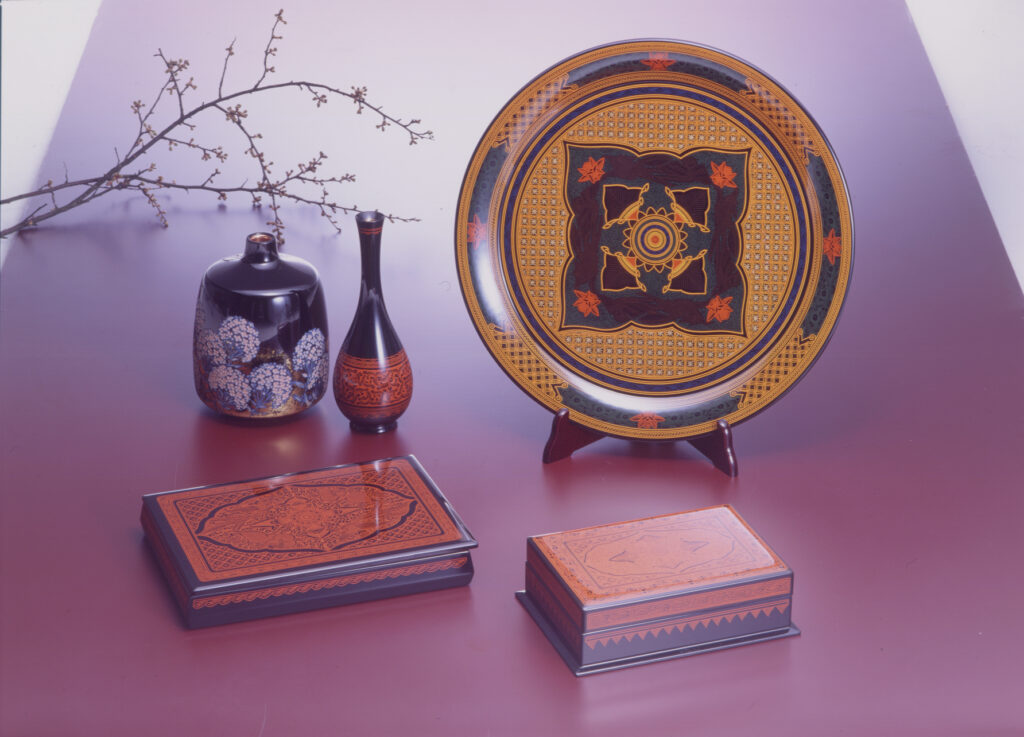

香川漆器は、江戸時代後期の漆職人である玉楮象谷(たまかじぞうこく)が基礎を築いたと言われています。「蒟醤(きんま)」「存清(ぞんせい)」「彫漆(ちょうしつ)」「象谷塗(ぞうこくぬり)」「後藤塗(ごとうぬり)」の5つの技法が伝統的工芸品に指定されています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/0522/

1蒟醤にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)下地造りは、次のいずれかによること。

イ本堅地下地にあっては、生漆を塗布し、「布着せ」をした後、生漆及び生漆に砥の粉を混ぜ合わせたわせたものを繰り返し塗付すること。

ロそれ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。

(2)中塗は、精製黒漆を塗付しては研ぎをすることを7回以上繰り返すこと。

(3)上塗は、精製黒ろいろ漆を塗付した後、研ぎをすること。

(4)加飾は、「けん彫り」をし、精製彩漆を用いて「色埋め」をしては研ぎをすることを繰り返すこと。

(5)仕上げは、「ろいろ塗」によること。

2象谷塗にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)下地は、生漆、ベンガラ及び松煙を混ぜ合わせたものを塗付した後、生漆を繰り返し塗付すること。

(2)塗漆は「こも付け・こも取り」をした後、たんぽを用いて精製生漆を繰り返し「すり漆」とすること。

3彫漆にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)下地造りは、次のいずれかによること。

イ本堅地下地にあっては、生漆を塗付し、「布着せ」をした後、生漆及び生漆に砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。

ロそれ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。

(2)中塗は、精製漆を塗付しては研ぎをすることを14回以上繰り返すこと。

(3)加飾は、「印刀彫り」し、「きさげ刀彫り」した後、研ぐこと。

(4)仕上げは、「ろいろ塗」によること。

4存清にあっては、次の技術または技法によること。

(1)下地造りは、次のいずれかによること。

イ本堅地下地にあっては、生漆を塗付し、「布着せ」をした後、生漆及び生漆に砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。

ロそれ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。

(2)中塗は、精製黒漆を塗付しては研ぎをすることを7回以上繰り返すこと。

(3)上塗は、精製黒ろいろ漆又は精製彩漆を塗付した後、研ぎをすること。

(4)加飾は、精製彩漆を用いて彩色した後、「彫入れ」をすること。

(5)仕上げは、精製生漆を「すり漆」した後、「こも入れ・こも取り」をすること。

5後藤塗にあっては、次の技術又は技法によること。

(1)下地造りは、次のいずれかによること。

イ本堅地下地にあっては、生漆を塗付し、「目止め」をした後、生漆を塗付しては研ぎをすることを繰り返すこと。

ロそれ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。

(2)中塗は、精製漆を塗付した後、研ぎをすること。

(3)上塗は、「朱付け」をし、朱合漆を塗付した後、「柄研ぎ」をすること。

(4)仕上げは、「拭き仕上げ」によること。

■原材料

1漆は、天然漆とすること。2木地は、トチ、ケヤキ、マツ若しくはサクラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

漆器

指定年月日

1976年2月26日

丸亀うちわ(まるがめうちわ)

丸亀うちわは江戸時代初期から製造が始まったと言われています。「伊予竹に 土佐紙貼りて あわ(阿波)ぐれば 讃岐うちわで 至極(四国)涼しい」と歌い継がれており、原材料が讃岐(香川県)の近隣で調達できたことを表しています。

主な産地

告示

■技術・技法

伝統工芸 青山スクエア https://kougeihin.jp/craft/1416/

1骨作りは、竹用の鋸、ナタ、切り込み機、小刀、打込み棒及び寸棒を用いて、竹挽き、割き、柄加工、鎌削り、編み及び付けをすること。

2貼りは、次の技術又は技法によること。

(1)貼立には、刷毛、ささら及びヘラを用いること。

(2)型切りには、台付鋏又は型鎌を用いること。

(3)へり取りには、刷毛及び小刀を用いること。

3すじ入れには、へら又は筋入機を用いること。

■原材料

1竹は、マダケ、ハチク、メダケ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

2編みで使用する糸は木綿糸とすること。

3地紙は、和紙とすること。

4地紙に彩色を施す場合には、柿渋、天然漆、顔料、染料又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。

分類

その他の工芸品

指定年月日

1997年5月14日

一度は行きたい関連施設

香川県には2つの伝統的工芸品があることがわかりました。讃岐山地や瀬戸内海に面しており、山も海も楽しむことができる香川県で、一度行ってみたい伝統工芸施設をご紹介します。

丸亀うちわミュージアム

丸亀ミュージアム(旧うちわの港ミュージアム)は、2023年(令和5年)に中津万象園内にリニューアルオープンしました。丸亀うちわの歴史を伝えるうちわや文献の展示、職人による製作の実演コーナーや製作体験を行うことができるうちわの総合博物館です。

うちわ工房「竹」

うちわ工房「竹」は、丸亀城内観光案内所と同じ建物内にあります。職人による実演やここでしか買えないオリジナル商品の販売も行っています。製作体験もすることができ、貼ってから乾くまでの間、丸亀城内の散策も楽しめます。

讃岐漆芸美術館

.jpeg)

.jpeg)

讃岐漆芸美術館は、2014年香川県高松にオープンした私立美術館です。ギャラリーや展示室の他に、伝統工芸士の指導を受けながら、実際に刃物を使い漆を塗り重ねた小皿を彫って紋様を描くワークショップを体験できます。

最後に

香川県編、いかがでしたでしょうか?

オリーブの島と呼ばれる「小豆島」やアートの島「直島」をはじめ、香川県にはたくさんの島々があります。島ならではの空気感を感じながら、香川県の伝統工芸、アート、街並みを楽しんでみてはどうでしょうか。

香川県の一世帯あたりのうどんの消費は全国平均の約7倍!さすがはうどん県!

参考サイト/文献

- 伝統工芸 青山スクエア|https://kougeihin.jp/

- 女性伝統工芸展|https://awtac.jp/

- 丸亀うちわホームページ|https://marugameuchiwa.jp/

- まるごと・中讃つーしん。|https://www.marugame2.jp/

- SETOUCHI MINKA|https://www.setouchiminka.jp/

- 丸亀市の観光情報サイト「丸亀散歩」|https://www.love-marugame.jp/

- 丸亀市|https://www.city.marugame.lg.jp/

- 讃岐漆芸美術館(公式サイト)|https://karokaro.ashita-sanuki.jp/

- 香川県観光協会公式サイト|https://www.my-kagawa.jp/

- Google Arts & Culture|https://artsandculture.google.com/?hl=ja

- 47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

- 都道府県別 伝統工芸大辞典(あかね書房)