2025年4月25日(金)〜2025年5月8日(木)まで伝統工芸青山スクエアにて『新指定おひろめ展』が開催されました。展示・製作実演・製作体験の対象となったのは、以下の3つの工芸品です。

- 東京本染注染(東京都)指定年月日:令和5年10月26日

- いずみガラス(大阪府)指定年月日:令和6年10月17日

- 佐渡無名異焼(新潟県)指定年月日:令和6年10月17日

※伝統的工芸品とは北海道から沖縄県までの47都道府県において、243品目が指定されています。

今回青山スクエアにて、それぞれの伝統的工芸品が持つ魅力や背景、実演を通じて伝わってくる“つくり手の想い”を取材してきました。本記事では、各品目の魅力を深掘りしながら、「伝統は過去のものではなく、現在も進行している」ものであると感じてもらえれば嬉しいです!

伝統的工芸品とは?

新指定の伝統的工芸品を紹介する前に、「伝統的工芸品とは何か?」を簡単に説明します。

まず、「伝統工芸品」とは長年受け継がれている技術や技法を用いて作られた工芸品のことをいいます。その数は各都道府県で指定されているものだけでも1,300品目を超えています。指定に統一のルールはなく、各自治体が独自のルールを設けて指定しています。

一方「伝統”的”工芸品」とは昭和49年に制定された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、経済産業大臣の指定を受けた工芸品を指します。

指定を受けるには次の5つの項目全てを満たす必要があります。

一 主として日常生活の用に供されるものであること。

経済産業省|伝統的工芸品 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.html

二 その製造過程の主要部分が手工業的であること。

三 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。

四 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。

五 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。

指定を希望する場合は、事業協同組合等が都道府県知事等を経由して経済産業大臣に申し出を行います。

伝統的工芸品は生活に身近なものなんだね!

それでは今回の『新指定おひろめ展』で展示されていた3品目をご紹介します。

東京本染注染(とうきょうほんぞめちゅうせん)

明治から受け継がれる、東京の手染め技術

「東京本染注染」は、東京都内で作られる注染(ちゅうせん)技法による染色品です。明治時代初期にこの技術が本格化し、東京の染色職人によって改良と洗練が重ねられてきました。

布の上から染料を注ぐことで、生地の表と裏の両面に色が通る染め方が特徴です。主に浴衣地や手ぬぐいに用いられ、涼しさと粋を感じさせる夏の装いを支えてきました。

注ぐからこそ生まれる、柔らかな色模様

布を折りたたんだ状態で型紙をあて、防染糊を施し、その上から染料をゆっくりと注ぎます。その工程からは、ぼかしやにじみ、自然なグラデーションが生まれます。

均一ではないからこそ美しい。“一枚一枚違う”という魅力は、手染めだからこそ実現できるものです。

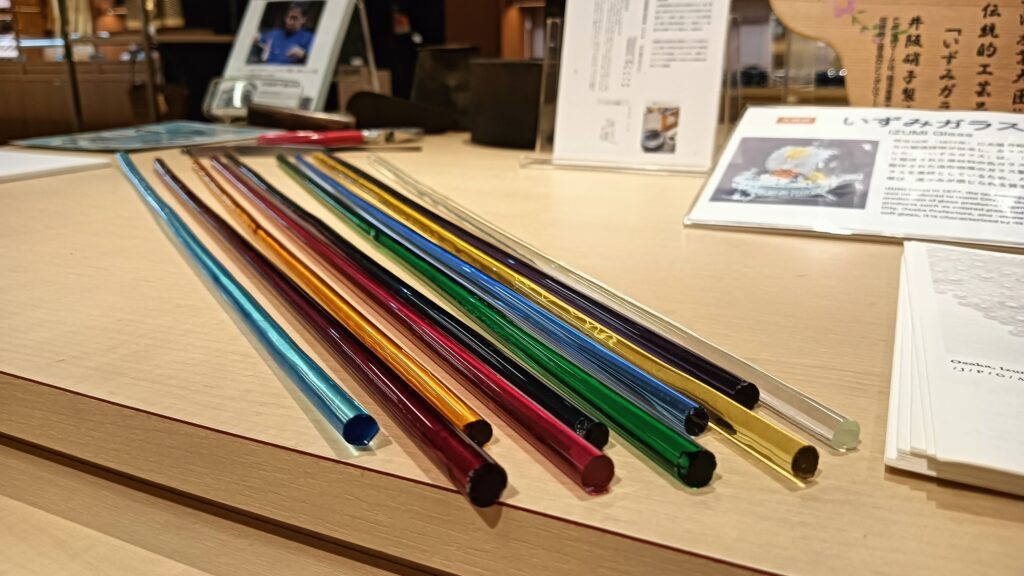

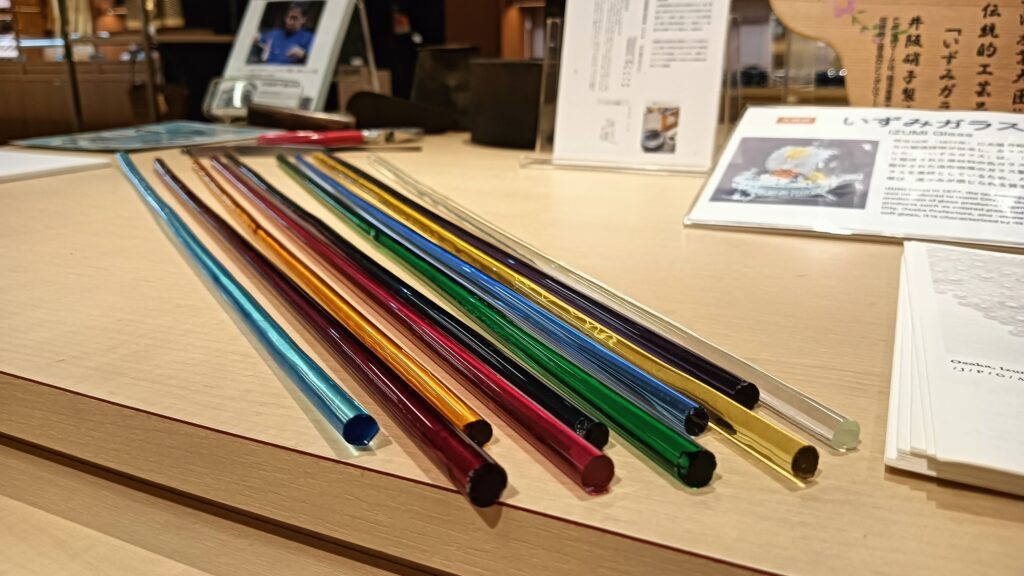

いずみガラス

和泉の地で育まれた、ランプワークの手技

大阪府和泉市を拠点に展開されてきた「いずみガラス」は、色ガラス棒を炎で溶かしてかたちを作る“ランプワーク”技法が特徴のガラス工芸です。明治期に堺や玉造のガラス玉づくりの技術が伝来し、和泉の地に根づいたとされています。

溶かして、引いて、丸めて

製作に使われるのは、直径数ミリの色ガラス棒。灯油バーナーや専用トーチで加熱し、巻き取る・引き伸ばす・重ねるなどの工程で、動物・植物・幾何学模様といったモチーフを自由に造形します。

佐渡無名異焼(さどむみょういやき)

佐渡の大地に育まれた、独特の焼きもの文化

「佐渡無名異焼」は、新潟県佐渡市で作られる焼きもの。鉄分を多く含む赤土を使い、焼成によって緋色やこげ茶、黒褐色といった深く自然な発色が現れるのが特長です。

起源は江戸末期。明治以降に生活陶器として発展し、一時衰退しましたが、昭和に入り復興しました。現在も佐渡市の数軒の窯元が製作を続けています。

無釉で仕上げる“焼き”の美学

無名異焼の最大の魅力は、釉薬を一切使わず、焼きだけで仕上げる点にあります。

酸化と還元、空気の流れや窯内の配置によって異なる“窯変”が生まれ、同じ土でもまったく違う景色を見せる一品物となります。

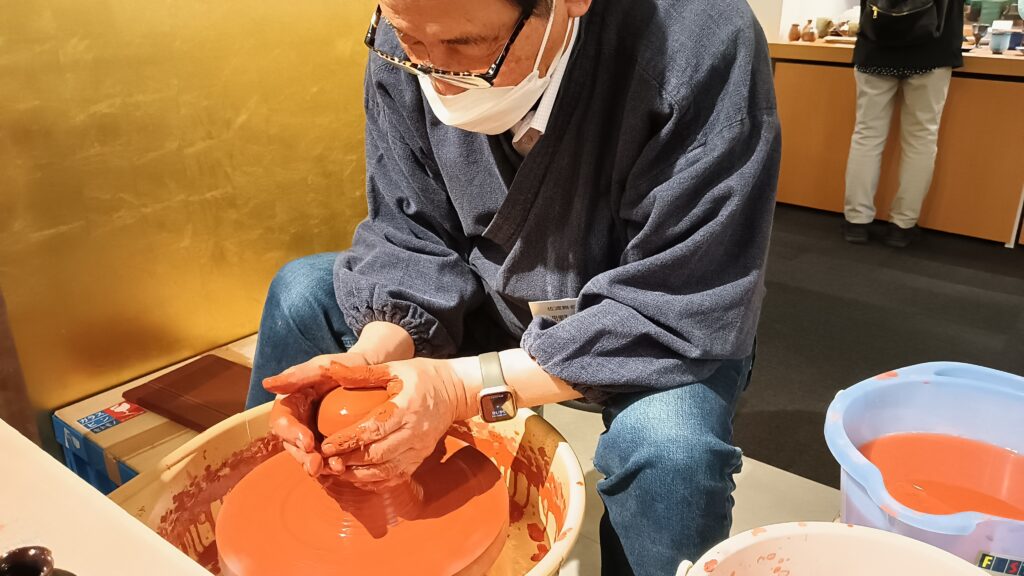

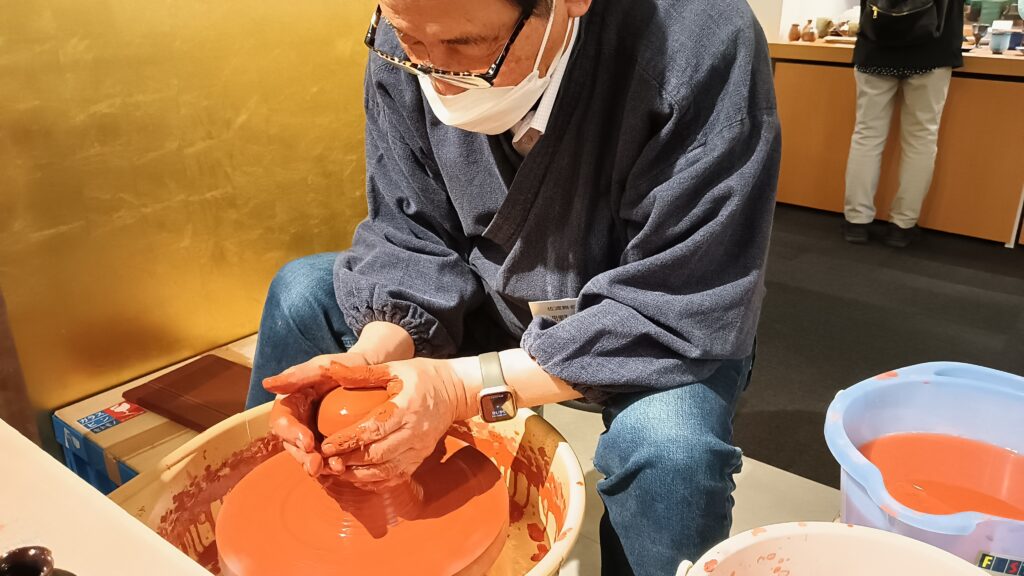

【青山スクエア実演レポート】玉堂窯・細野利夫氏のロクロ成形

訪れた日の会場では、佐渡の窯元「玉堂窯」の細野利夫さんがロクロ成形の実演を行なっていました。

細野さんはこれまでの佐渡無名異焼の伝統的な製法を守り続けるだけでなく、オリジナルの佐渡無名異焼の製作も行なっています。「現代のライフスタイルが変化していく中で、過去と同じものを作り続けていくだけはなく、現代に合わせてアップデートしていく考え方が大切」だと語っていただきました。その言葉通り、展示会場には一味違った佐渡無名異焼の作品が並んでいました。

まるで器の中に宇宙が宿っているみたいだね!!

佐渡無名異焼の製作実演の様子はこちらから

職人さんの実演をこんなに間近で見られるなんて嬉しいー!!

最後に

今回展示された3品目は、いずれも単に技術の優劣を競うものではなく、土地と共に生き、受け継がれてき文化そのものです。手に取れば、きっとその“時間の積み重ね”を感じるはずです。

伝統とは、過去にとどまるものではなく、今の暮らしとともにあるもの。そんな実感を与えてくれる展示でした。

“伝統”って、昔のことだけじゃないんだね。今日の暮らしにもちゃんとつながってる。だからこそ、おもしろい!

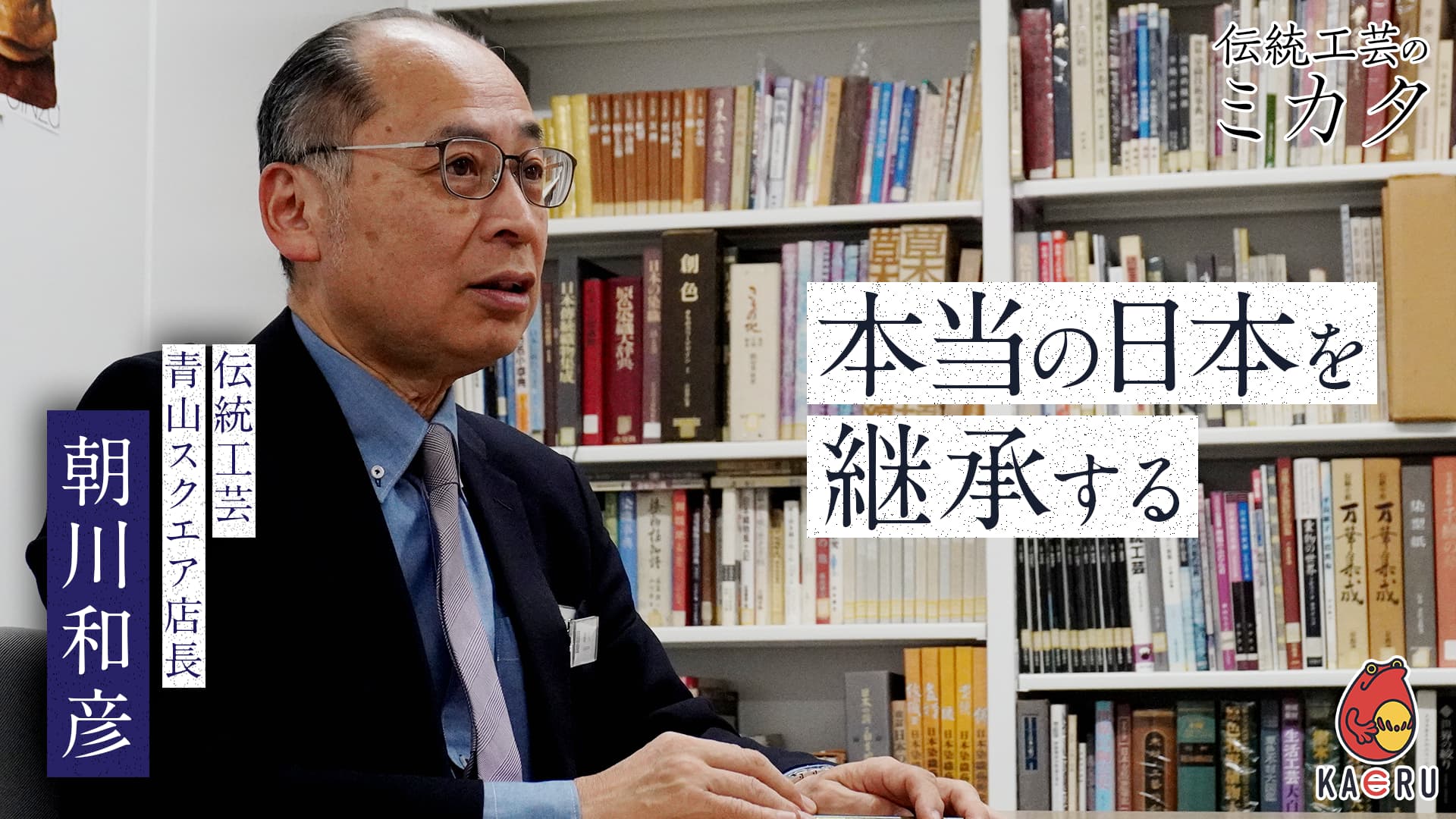

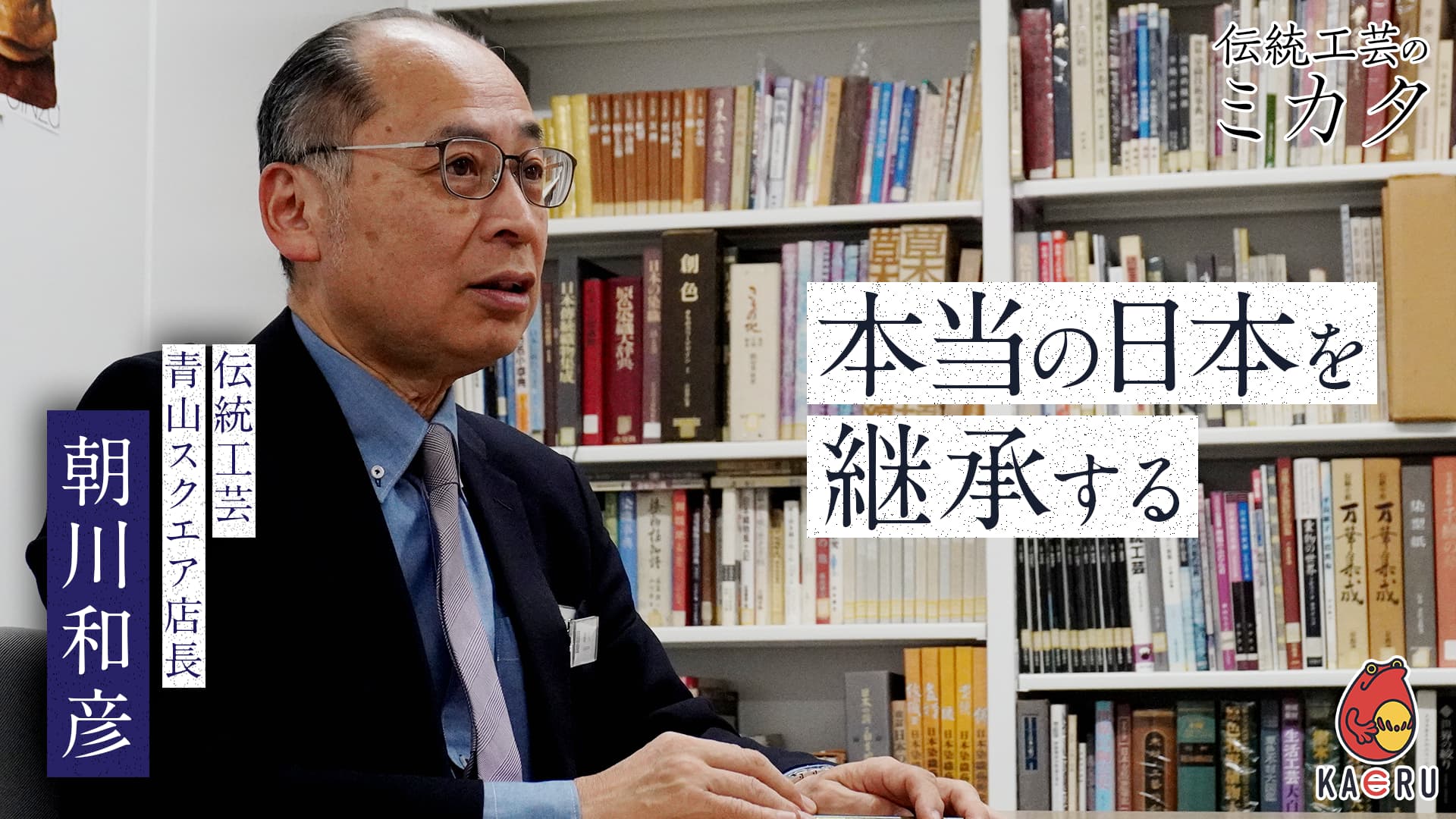

改めまして、今回取材にご協力くださった、青山スクエア様、朝川様、細野様ありがとうございました!